Вломились с маху с музой живет в ладу определите образные средства художественной речи

1.Анафора (единоначатие) - Повторение слов или словосочетаний в начале предложений, стихотворных строк, строф. (Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид… )

2. Антитеза - Стилистический приём контраста, противопоставления явлений и понятий. Часто основана на употреблении антонимов. (А новое так отрицает старое!. . Оно стареет на глазах! Уже короче юбки. Вот уже длиннее! Вожди моложе. Вот уже старее! Добрее нравы) .

3. Градация-(постепенность) — стилистическое средство, позволяющее воссоздать события и дейcтвия, мысли и чувства в процессе, в развитии, по возрастающей или убывающей значимости.

(Не жалею, не зову, не плачу, Всё пройдёт, как с белых

яблонь дым) .

4. Инверсия - Перестановка; стилистическая фигура, состоящая в нарушении общеграмматической последовательности речи. (Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. )

5. Лексический повтор- Намеренное повторение в тексте одного и того же слова. (Простите, простите, простите меня! И я вас прощаю, и я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю, Но только вы тоже простите меня! )

6. Плеоназм- Повторение сходных слов и оборотов, нагнетание которых создает тот или иной стилистический эффект. (Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. )

7. Оксюморон- Сочетание противоположных по значению слов, не сочетающихся друг с другом. ( Мёртвые души, горькая радость, сладкая скорбь, звонкая тишина. )

8. Риторический вопрос, восклицание, обращение. - Приёмы, использующиеся для усиления выразительности речи. Риторический вопрос задаётся не с целью получить на него ответ, а для эмоционального воздействия на читателя. Восклицания и обращения усиливают эмоциональное восприятие. (Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? (А. Пушкин. ) Какое лето! Что за лето! Да это просто колдовство. (Ф. Тютчев. )

9. Синтаксиче¬ский параллелизм. - Приём, заключающийся в сходном построении предложений, строк или строф. (Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской. )

10. Умолчание- Фигура, предоставляющая слушателю самому догадываться и размышлять, о чём пойдёт речь во внезапно прерванном высказывании. (Поедешь скоро ты домой: Смотри ж.. . Да что? Моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не озабочен. )

11. Эллипсис- Фигура поэтического синтаксиса, основанная на пропуске одного из членов предложения, легко восстанавливаемого по смыслу. (Мы сёла — в пепел, грады — в прах, В мечи — серпы и плуги. (В. Жуковский. )

12. Эпифора- Стилистическая фигура, противоположная анафоре; повторение в конце стихотворных строк слова или словосочетания. (Милый друг, и в этом тихом Доме Лихорадка бьёт меня. Не найти мне места в тихом Доме Возле мирного огня. (А. Блок. )

Киев – центр русской земли, описан автором жизненно, оригинально. Структура всего произведения построена на контрастных соотношениях. Писатель использует народный, поэтический язык, совмещая его с книжными элементами. Это позволяет сформировать уникальный, своеобразный стиль. Народный художественный опус относительно небольшой по размеру, однако отличается богатым содержанием, оригинальной стилевой концепцией.

Олицетворением называют разновидность литературного инструмента. Он используется для наделения неодушевленных предметов человеческими качествами, способностями. Олицетворение вставляется в предложение для придания тексту яркости, передачи эмоционального состояния героев, природы, птиц, животных. В рассказе про полок Игорев употребляются следующие олицетворения:

- Кровавые зори свет поведают;

- Соловьиное пение уснуло;

- Никнет трава;

- Веселье развеивается;

- Тоска разливается;

- Молнии трепещут.

Русский язык позволяет использовать сравнения для создания максимально точного представления о персонаже, природе, обстановке, ситуации. Сравнения помогают читателю представить изображение яснее.

- Разбрелись полководцы, как пардусов выводок;

- Ярославна – кукушка;

- Скачет, как серый волк;

- Поскакать горностаем.

Автор сравнивает русских воинов с соколами, Полоцкого – с волком. По тексту произведения Игорь часто приравнивается к животным, могучим героям.

- Молодой месяц;

- Дерзко тело;

- Серебряные берега;

- Каленые стрелы;

- Чистое поле;

- Кровавые зори.

Литературный прием часто путают со сравнением. Метафора проводит скрытое сравнение явлений, людей, предметов. Например: земля – кормилица. Сравнение – открытое сопоставление вещей. Рассмотрим метафоры в произведении:

Тропы — употребление слова в переносном значении.

Глаза громадные, как прожекторы (В.Маяковский)

Шаровары шириною с Чёрное море (Н.Гоголь)

Откуда, умная , бредёшь ты голова? (И. Крылов).

Граф Хвостов,

Поэт, любимый небесами,

Уж пел бессмертными стихами

Несчастье Невских берегов… (А.Пушкин)

Скрытое сравнение. Вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту. Иногда всё стихотворение представляет собой развёрнутый поэтический образ.

Когда же берег ада Навек меня возьмёт, Когда навек уснёт Перо, моя отрада… (А.Пушкин.)

На серебре, на золоте едал.

Ну, скушай еще тарелочку, сынок.

Все флаги в гости будут к нам. (А. Пушкин.)

Швед, русский колет, рубит, режет.

Лёд неокрепший на речке студёной словно как тающий сахар лежит. (Н. Некрасов.)

Да, есть слова, что жгут, как пламя . (А.Твардовский)

Фигуры речи

Фигуры речи — обобщённое название стилистических приёмов, в которых слово, в отличие от тропов, не обязательно выступает в переносном значении.

А новое так отрицает старое . Оно стареет на глазах! Уже короче юбки. Вот уже длиннее ! Вожди моложе . Вот уже старее ! Добрее нравы.

Намеренное повторение в тексте одного и того же слова.

Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? (А. Пушкин.) Какое лето! Что за лето! Да это просто колдовство. (Ф. Тютчев.)

О Волга! Колыбель моя!

Любил ли кто тебя, как я? (Н. Некрасов)

Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д. Лихачёв)

Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской…

Баснь эту можно бы и боле пояснить – Да чтоб гусей не раздразнить… (И.А. Крылов)

Поедешь скоро ты домой: Смотри ж… Да что? Моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не озабочен.

Изобразительные возможности лексики

Контекстные антонимы — именно в контексте они являются противоположными. Вне контекста эта противоположность теряется.

Контекстные синонимы — именно в контексте они являются близкими. Вне контекста близость теряется.

Болван, вертихвостка, вихлять

Экспрессивно-эмоциональная лексика

| Разговорная | Слова, имеющие несколько сниженную по сравнению с нейтральной лексикой стилистическую окраску, характерные для разговорного языка, эмоционально окрашенные. | Грязнуля, крикун, бородач |

| Эмоционально окрашенные слова | Оценочного характера, имеющие как позитивный, так и негативный оттенок. |

Изобразительные возможности морфологии

Сколько Плюшкиных развелось!

Со мной произошла преудивительнейшая история!

Я был в гостях у ней . Не минует тебя чаша сия .

Испо льзование междометий, звукоподражательных слов.

Звуковые средства выразительности

С ви щ ет ветер, с еребряный ветер

В ш ёлковом ш елесте с не ж ного ш ума… (С. Есенин)

Ш ипенье пенистых бокалов И пун ш а пламень голубой…

Изобразительные возможности синтаксиса

— Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку…

— Право? А я думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да такого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно! (А. Пушкин.)

Свобода и братство. Равенства не будет. Никто. Никому. Не равен. Никогда. (А. Володин.)

Он увидел меня и застыл. Оцепенел. Замолчал.

Швед, русский колет, рубит, режет.

Люди знали: где-то, очень далеко от них, идет война.

Волков бояться – в лес не ходить.

Перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность.

Тропы в литературе — это система специальных языковых средств, которая используется для достижения образности и выразительности художественного произведения.

Язык служит, в первую очередь, коммуникации людей в обществе. Но этой прагматичной ролью не ограничивается его значение в жизни человека. Кроме этой сверхзадачи, включающей в себя также информативность, язык и речь призваны выражать отношение говорящего к излагаемому материалу, его оценку и эмоции. С этой позиции существует ряд выразительных средств создания образности и выразительности речи, которые называются тропами.

Тропы — средства выразительности речи

Что такое троп?

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

А. Ахматова. Вечером.

Определение

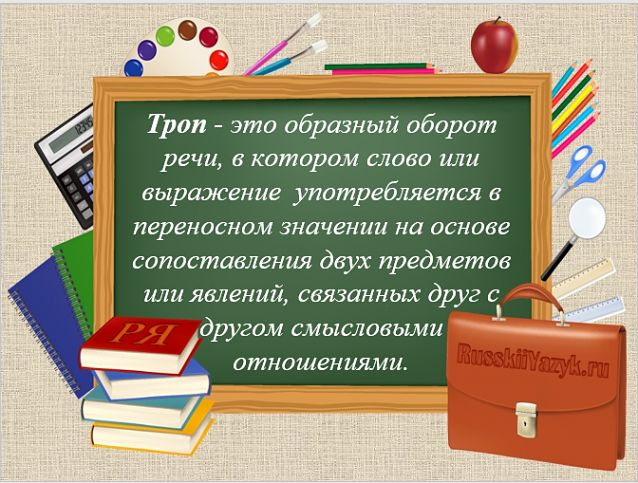

Дадим определение, что такое троп.

Троп — это образный оборот речи, в котором слово или выражение употребляется в переносном значении на основе сопоставления двух предметов или явлений, связанных друг с другом смысловыми отношениями.

Троп можно назвать формой поэтического мышления. Художник слова с легкостью манипулирует словами, создавая в художественной речи новые сочетания слов, которые в необычном соседстве друг с другом создают неожиданно яркий и зримый образ:

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки (А. Ахматова. Реквием)

Роль тропа в художественном произведении

Как передать словами впечатление от очень толстого человека? Можно сказать, что он непомерно толст. Можно сказать иначе: он с трудом передвигался. Или: с трудом входил в дверь. Или ещё: был так толст, что напоминал шар. Можно определить толщину, сказав, что человек был низкого роста, он весил 130 кг. Существуют сотни способов определить комплекцию. Но вот как убедительно может быть передано ощущение полного тела через деталь: он был так толст, что щёки его были видны со спины. И сразу чувствуешь, как ординарны были предыдущие примеры и как меток глаз художника, ухвативший главное в образе человека, стоявшего перед ним.

Как видим, художественный троп (он был так толст, что щеки его были видны из-за спины) помог автору создать зримый и яркий образ. С его помощью лаконично передана сущность явления.

Использование тропов сообщает описываемому явлению то значение, новый оттенок смысла, который нужен в данной речевой ситуации автору, а также передает его личностную оценку явления.

Виды тропов

В художественной речи используются следующие виды тропов:

Таблица

| ТРОПЫ | ПРИМЕРЫ |

|---|---|

| Эпитет — художественное определение, образно и эмоционально характеризующее описываемое явление, человека, предмет, события. | белые рученьки; красна девица; добрый молодец; ясный месяц; зорька алая ; буйная головушка; горькая доля; трескучий мороз; чисто поле; добрый конь. |

| Метафора — перенос названия с одного предмета или явления действительности на другой на основе их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. | Пора золотая была, да сокрылась. (А.Кольцов) Луна будет улыбаться весь вечер. (А. Чехов) Прапорщики воткнулись глазами в царя. (А. Толстой) |

| Метонимия — это перенос наименования с одного предмета или явления на другой на основе смежности. | фарфоровый кувшин — разолью кувшин; хрусталь — в шкафу хрусталь; купить спальню — войти в спальню. |

| Синекдоха — это художественный троп, который создается переносом наименования предмета с его части на целое и наоборот. | Все флаги в гости будут к нам. (А.С. Пушкин) — Эй, борода ! А как проехать отсюда к Плюшкину? (Н.В. Гоголь) Швед , русский колет, рубит, режет. (А.С. Пушкин) |

| Аллегория — художественное представление идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога. | царство Морфея - сон; объятия Аида - смерть; форт Нокс - неприступность. |

| Гипербола - образное выражение, состоящее в непомерном преувеличении размера, силы, значения изображаемого явления. | реки крови; вечно опаздываете; горы трупов; сто лет не виделись; напугать до смерти ; сто раз говорила; миллион извинений; море пшеницы. |

| Литота - троп, имеющий значение преуменьшения или нарочитого смягчения. | мальчик с пальчик ; мужичок с ноготок ; силы как у комара ; маковой росинки во рту не было. |

| Ирония — это употребление слова или оборота речи в противоположном значении. | люблю как собака палку ; всю жизнь об этом мечтал ! только об этом и думаю ! кому нужна такая красота . |

| Перифраза — семантически неделимое, иносказательное выражение, которое описывает содержание другого слова или сочетания слов. | голубая планета (Земля); чёрное золото (нефть); второй хлеб (картофель); король грибов (белый гриб); корабль пустыни (верблюд); стальное полотно (железная дорога); канцелярская крыса (чиновник); вечный город (Рим). |

Образность речи создается благодаря употреблению слов в переносном значении. Слова и выражения, употребленные в переносном значении и создающие образные представления о предметах и явлениях, называются тропами. Выделяются такие тропы: метафора — слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве, например:

Вокруг белеющих прудов Кусты в пушистых полушубках, И проволока проводов Таится в белоснежных трубках.

Поэт сравнивает снег, засыпавший голые кусты, с пушистым полушубком: он тоже белый, мягкий и греет.

Ель рукавом мне тропинку завесила. Слово рукавом создает яркий художественный образ. Читателю представляется густая раскидистая ель, которая завешивает проход на тропинке своей ветвью, словно длинным свисающим рукавом.

Эпитет — это художественное определение: Ког да бы ты знала, каким сиротливым томительно-сладким, безумно-счастливым я горем в душе опьянен.. , (А. Фет)

Сравнение — это сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое:

Немного лет тому назад, Там, где, сливался, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь.

(М. Лермонтов) Олицетворение — перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы:

Заводь спит. Молчит вода зеркальная. Только там, где дремлют камыши, Чья-то песня слышится печальная, Как последний вздох души.

Антонимы постоянно используются в антитезе — стилистическом приеме, который состоит в резком противопоставлении понятий, положений, состояний.

И Смерть и Жизнь — родные бездны: Они подобны и равны, Друг другу чужды и любезны, Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,

Как зеркало, а человек

Их съединяет, разделяет

Своею волею навек.

Анафора — это повторение отдельных слов или оборотов в начале отрывков, из которых состоит высказывание.

Ею нередко пользуются поэты:

Клянусь я первым днем творенья, Клянусь его последним днем. Клянусь позором преступленья И вечной правды торжеством.

Эпифора — повторение слов или словосочетаний в конце строк.

Милый друг, и в этом тихом доме Лихорадка бьет меня. Не найти мне места в тихом доме Возле мирного огня!

Читайте также: