Управление т 34 механик водитель

Автор глубоко признателен доктору медицинских наук Валерию Арменаковичу Григоряну за содействие в издании этой скромной монографии

Наука учит только умного

Вся моя трудовая жизнь в мирное время (с 1953 по 1990 годы) была связана с советским танкостроением. В это время и у нас (в странах Варшавского договора), и у наших потенциальных противников (в странах НАТО) танки занимали одно из главных мест в системе вооружения обоих военных блоков.

Как следствие развитие танкостроения в мире шло бурно, почти как в годы войны. Естественно, в этой гонке вооружений у каждой из сторон были и свои достижения, и свои просчеты, и промахи.

В монографии "Танки (тактика, техника, экономика)"* дан некоторый анализ состояния дел в советском послевоенном танкостроении. Уже этот краткий анализ позволил сделать выводы, что в отечественном танкостроении имели место два серьезных упущения.

Первое – пренебрежение экономикой.

Второе – недооценка человеческого фактора в системе "человек – оружие".

В монографии приведены отдельные конкретные примеры, подтверждающие эти выводы. Но за время работы у меня накопились материалы, которые позволяют рассматривать отдельные вопросы танкостроения и с количественной, и с качественной стороны. В жизни все эти материалы были разрознены. Они находились в различных статьях, отчетах, донесениях как отечественных, так и зарубежных. Мало того, источники поступления материалов были совершенно разные, но они еще и попадали ко мне в разное время (иногда с интервалом в несколько лет). Так, не мудрствуя лукаво, я и вел свои записи с 1967 года.

Многие из материалов, находящихся в этих записях, не потеряли актуальности и в наши дни. В итоге родилась мысль попытаться систематизировать имеющиеся данные и издать их в виде монографии как справочный материал, как "информацию к размышлению".

При этом следует обратить внимание на то, что за последние 25 – 30 лет наука и техника развивались особенно интенсивно, а человек по своим физическим и психологическим особенностям с точки зрения возможности его деятельности в условиях танка принципиальных изменений не претерпел.

Правда, для России следует сделать оговорку. В результате "перестройки" физический и морально-психологический уровень подготовки контингента возможных будущих танкистов резко снизился. Упал и уровень общеобразовательной подготовки (имеют место случаи, когда первокурсники в высших учебных заведениях не знают таблицы умножения). В связи с этим для отечественного танкостроения вопросы оптимизации связей в системе "человек – среда – машина" приобретают особую остроту.

Для того чтобы избежать разночтений, оговоримся сразу, что боевые характеристики танка и боевая эффективность танка – это разные понятия.

Боевые характеристики – это технические характеристики систем вооружения и управления танком, систем защиты, характеристики его силовой установки, трансмиссии и ходовой части, которые обеспечиваются при условии, что экипаж танка в совершенстве владеет приемами работы с этими системами, что все системы правильно и в полном объеме обслуживаются и находятся в исправном состоянии.

Боевая эффективность – это комплексное понятие, характеризующее возможность выполнения танком боевой задачи. В первую очередь сюда входят сам танк с его боевыми характеристиками, экипаж танка с учетом степени его боевой и технической подготовки (включая слаженность экипажа). И еще в это понятие обязательно входят системы технического обслуживания и материально-технического обеспечения, включая их эффективность с учетом профессионализма их личного состава.

А теперь примем за аксиому: если у нас есть несколько моделей танков с одинаковыми боевыми характеристиками, то потенциально наибольшую боевую эффективность имеет та модель, конструкция которой обеспечивает экипажу максимальный комфорт при работе в боевых условиях.

Написал рядом слова "танк" и "комфорт" и невольно задумался. Читатель, наверное, усмехнется такому словосочетанию. Но не будем торопиться с выводами, давайте посмотрим, что написали в 1988 году инженеры И. Д. Кудрин, Б. М. Борисов и М. Н. Тихонов в отраслевом журнале ВБТ йе 8. Их статья называлась "Влияние обитаемости на боевую эффективность ВГМ". Приведу выдержки из этой работы:

". увеличение времени реакции человека на 0,1 секунды (что проверяется лишь путем тонкого физиологического исследования) ведет к повышению вероятности аварии у водителей на 10%. Подобные ситуации могут возникнуть, например, при увеличении концентрации угарного газа в воздухе до 0,1 мг/л (верхний предел нормы) или при температуре воздуха 28. 30 'С, т. е. в довольно обычных и, более того, типичных условиях работы водителя.

. Стрельба из всех видов оружия БМП уже через 60 секунд в условиях герметизации может привести к 50%-ному отравлению личного состава.

. Температура воздуха внутри танка не соответствует норме летом при температуре наружного воздуха выше + 19'С, зимой – при температуре ниже – 20'С. При этом высокие температуры воздуха в обитаемых отделениях усугубляются повышенной влажностью достигающей 72. 100 %.

. Специфические условия труда танкистов приводят к повышению уровня простудных заболеваний, травм, болезней кожи и глаз, к нефритам и циститам, к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к обморожениям. Это сказывается на боевой эффективности вооружения. В частности, потенциальные возможности артиллерийских орудий недоиспользуются до 40 %, отдельных типов ЗРК в сложных условиях боя – на 20. 30, танков – на 30. 50 %.

. Чтобы оказать существенное влияние на проектирование систем "человек – среда – машина", необходимо использовать методы количественного прогнозирования работоспособности экипажа в ходе боевой эксплуатации техники.

. Речь идет о проектировании операторской деятельности как целостной системы с последующей разработкой технических средств, а не о традиционном приспособлении человека и машины друг к другу. "

А вот еще одна выдержка уже из другой работы. В 1989 году Д. С. Ибрагимов выпустил документальную повесть "Противоборство". В ней он сообщает следующее:

". Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Василий Сергеевич Архипов, который провел две войны в танке, в своих мемуарах "Время танковых атак" особо подчеркивает зависимость успеха боя от подготовки танковых экипажей.

Вот что он пишет:

"12 – 16 часов в грохочущем танке, в жаре и духоте, где воздух насыщен пороховым газом и парами горючей смеси, утомляют и самых выносливых.

Однажды наши медики провели эксперимент – взвесили поочередно 40 танкистов до и после 12-часового боя. Оказалось, что командиры танков за это время потеряли в среднем по 2,4 кг, наводчики – по 2,2 кг, стрелки-радисты – по 1,8 кг. А больше всех механики-водители (по 2,8 кг) и заряжающие (по 3,1 кг).

Поэтому на остановках люди засыпали мгновенно. ".

Думаю, что сказанного достаточно для того, чтобы понять, почему необходимо сегодня, решая вопросы танкостроения, решать на научно-техническом уровне и вопросы комфорта в танке, да и в других боевых машинах тоже.

Традиционно в танкостроении укоренилась точка зрения, что основные боевые компоненты танка: огонь, защита и маневр. Первоначально в танковых школах разных государств шли споры, чему отдать предпочтение: оружию, броне или мотору. Т-34 (танк М.И.Кошкина и А.А.Морозова) всему миру доказал, что все три названные компоненты в танке равнозначны.

Но сегодня я бы ввел еще одну компоненту и поставил ее на первое место – ОБЗОРНОСТЬ.

Давайте рассмотрим задачи и характер действий экипажа на поле боя только для единичного танка (во взводе, роте, батальоне это будет намного сложнее).

Допустим, экипаж получил четкую боевую задачу, максимально возможные разведданные о противнике и приступил к выполнению боевой задачи.

Оказавшись на поле боя, экипаж:

во-первых - должен своими глазами увидеть конкретную обстановку;

во-вторых, должен оценить обстановку и принять решение о конкретных боевых действиях своего танка на данный момент;

в-третьих, максимально используя боевые характеристики своего танка, применить их в борьбе с противником;

в-четвертых - своими глазами убедиться, что данная задача выполнена, и только после этого переходить к следуюшим боевым действиям.

Из сказанного нетрудно видеть, что если в конкретном танке не уделено достаточного внимания вопросу обзорности, то понятие "огонь, маневр и защита" теряет свое главенствующее значение.

В этом отношении весьма характерен один из выводов НИР "Редакция", выполненной в НИИ Минобороны еще в 1972 году.

Он гласит:

– Результаты тактических учений показывают, что из-за отсутствия своевременного поступления к экипажу информации о целях часть танков выводится из строя раньше, чем они успевают сделать хотя бы один прицельный выстрел. По этой же причине поток выстрелов танковой роты в наступлении составляет 3,5 выстр./мин, в то время как технические возможности позволяют создать поток выстрелов интенсивностью 30 выстр./мин."

К выводам НИР можно добавить и факт из боевой практики.

В октябре 1973 года произошел арабо-израильский конфликт. Арабы имели на вооружении только советские танки, израильтяне – американские и английские. В ходе боев арабы понесли крупные потери в танках и войну проиграли. По горячим следам для ознакомления с причинами произошедшего в декабре 1973 года выехали в Египет и Сирию представители ГБТУ генералы Л. Н. Карцев и П. И. Баженов. В Египте был Л. Н. Карцев. Вот что, в частности, говорится в его отчете:

". 0 скоротечности боевых действий – пример: 25-я отдельная танковая бригада 15 октября наносила удар на север для соединения со 2-й армией. Танковый батальон этой бригады, действовавший в передовом отряде, попал внезапно под фронтальный и фланговый огонь израильских ПТУРС и был полностью уничтожен. Установки ПТУРС были замаскированы так, что из танков их никто не увидел за весь бой, танкисты стреляли наугад.

0б удачном использовании танков в обороне – пример: Рота Т-55 (11 танков) 21-й танковой дивизии при отражении атак израильских танков на 16-ю пехотную дивизию, ведя огонь во фланг наступающим, уничтожила 25 танков М-60, потеряв только 2 Т-55".

Как видим, итоги НИР полностью подтверждаются фактами из боевой практики.

Но это качественная сторона обзорности. А как оценить обзорность с количественной стороны?

В 1972 году танкисты на Кубинке провели специальные исследования с целью выяснить условия обзора (наблюдения) из объектов бронетанковой техники. Мое внимание в этой работе особо привлекла одна таблица. Приведу ее полностью.

За счет увеличения средней скорости движения с 25 км/час до 35 км/час в тех же условиях время на переработку информации, поступающей с единицы обозреваемого пространства, уменьшается в 1,4 раза”

В данном случае дистанция в 1500 метров выбрана за базу не случайно. В 60-е – 70-е годы эта дистанция была оптимальной для открытия огня. В те годы в танках еще отсутствовали дальномерные устройства; танковая артиллерия еще не обладала меткостью, кучностью боя и бронепробиваемостью, необходимыми для борьбы с малоразмерными целями (типа "Танк") на больших дальностях.

Но в этой таблице уже объективно заложены элементы связи обзорности со зрительными возможностями человека.

Вот что говорит по этому поводу В. И. Кудрин в своей статье "Эргономический принцип повышения поисковых характеристик танка" (ВБТ йю 3, 1989 г.).

". При суточном марше с закрытыми люками обнаружение танкоопасных целей снижается на 40 – 60 % .

Человек является интегратором и регулятором ТТХ танка. Человеческое звено остается наиболее уязвимым и наименее изученным компонентом системы: до 30 % отказов возникает п~ вине человеческого фактора. "

Однако техника шла вперед, и в конце 90-х годов на базе математического моделирования появляются электронные системы, позволяющие несколько повысить поисковые возможности танка. Но вот что об этом говорит В. И. Кудрин:

". Недостатком математических моделей является пренебрежение к личности оператора.

. Применение математических методов привело к определенному повышению эффективности поисковых возможностей за счет "технического" звена, а поисковые характеристики танкистов в системе поиска остаются "вещью в себе".

Свойствами человеческого компонента системы являются: индивиауально-психологические характер, темперамент, мотивация, эмоции;

психические: внимание, память, мышление;

зрительные: экспозиционная и динамическая (при короткой экспозиции) острота зрения, глазодвигательная активность, пропускная способность зрительного анализатора;

профессиональные: владение техникой, специальные приемы, знание противника.

Комплекс офтаэльмоэргономических свойств является пусковым механизмом деятельности наводчика, в основе которой лежат прием информации, ее переработка и принятие решения.

На выходе системы находятся быстродействие и точность. определяюшие исход боя" (подчеркнуто мною).

Так вкратце можно обозначить связи между объективными и субъективными факторами в системе "обзорность".

Но вернемся еще немного к нашей таблице. В ней за базу взята дальность 1,5 км, а максимальная – 4 км. В то время наш танковый прицел имел кратности увеличения 3,5" и 8" и углы поля зрения 18' и 9' соответственно. При таких характеристиках обнаружить цель можно было на дальностях 3,2 – 3,6 км с места и 2,2 – 2,4 км с ходу, а вот определить цель типа "танк™ – на дальностях 2,5 – 3 км с места, и только 1,7 – 1,8 км с ходу.

Для справки: на танках стран НАТО прицелы имели переменную кратность от 8" до 16" и углы поля зрения от 10' до 3'. Но надо иметь в виду, что с увеличением кратности коэффициент светопропускания ухудшается.

Говоря о таблице, обратим внимание на последнюю графу, в которой показана степень изменения прозрачности атмосферы в зависимости от толщины слоя воздуха. В данном случае это можно считать как чисто расчетный физический показатель. Но в жизни прозрачность атмосферы – величина переменная, и в основном она зависит от метеоусловий. Я отлично помню, когда мы проводили в осенне-зимний период заводские и государственные испытания танка Т-54Б со стабилизатором "Циклон", дистанция для стрельбы с ходу была по ТТТ 1500 – 1000 м, не было ни одного случая, чтобы мы откладывали или переносили стрельбу на другой день по метеоусловиям. А вот когда на танке Т-64 установили управляемое вооружение "Кобра" с максимальной дальностью стрельбы 4000 м и заказчик потребовал в течение первого года серийного производства проверять все 100 % танков натурными стрельбами на максимальную дальность, то оказалось, что полностью собранные танки месяцами (были случаи – до 2 месяцев) простаивали на полигоне в ожидании видимости 4 км по метеоусловиям (поздняя осень, зима, ранняя весна).

Есть над чем задуматься.

В подтверждение всему сказанному приведу данные из журнала "Armee of Defence" (1989 г., май – июнь) о французском танке Leclerc. Журнал сообщает, что 65 % стоимости танка приходится на электронику. При этом существенно заметить, что панорамный прицел танка стоит дороже основного двигателя (14,3 % и 11,2 % соответственно), прицел наводчика – дороже основного вооружения (5,6 % и 4,1 %), вычислительное устройство системы управления огнем – дороже башни без оборудования (1,9 % и 1,2 % соответственно).

Приведенные цифры позволяют утверждать, что в техническом плане вопросы обзорности в танке приобретают все больший удельный вес.

№ 0400 9 октября 1941 г.

Для повышения боеспособности танковых войск, лучшего их боевого использования во взаимодействии с другими родами войск назначать:

1. На должности командиров средних танков* младших лейтенантов и лейтенантов.

2. На должности командиров взводов средних танков* старших лейтенантов.

3. На должности командиров рот танков КВ – капитанов – майоров.

4. На должности команднров рот средних танков* – капитанов.

5. На должности командиров батальонов тяжелых и средних танков* – майоров, подполковников.

Начальнику финансового управления Красной Армии внести соответствующие изменения в оклады содержания.

* Слова -средних танков- вписаны И. Стапиным красным карандашом вместо "танков Т-34".

Народный комиссар обороны

И. Сталин

Цель настоящей работы – привлечь внимание танкистов и танкостроителей к проблемам, которые в отечественном танкостроении традиционно считались второстепенными, а на деле реально напрямую влияли на боевую эффективность танка.

Кажущаяся давность приведенных в работе материалов может сегодня сказаться на отдельных цифровых значениях, но не на принципиальной сути затронутых проблем.

Эта работа – информация к размышлению.

И еще. У меня в руках книга "Флотоводец" – материалы о жизни и деятельности Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. В книге помещены высказывания Н. Г. Кузнецова из рукописей трудов, записных книжек и книг. Я приведу три его высказывания:

1. "Военные люди не имеют права быть застигнутыми врасплох. Как бы ни выглядел неожиданным тот или иной поворот события, нельзя, чтобы он застал врасплох, к нему нужно быть готовым. При высокой готовности внезапность теряет силу".

2. " Высокая организация – ключ к победе."

3. " Я книги писал, чтобы были сделаны выводы".

В этих словах заложены суть и смысл как этой, так и всех моих предыдущих книг.

Фото: Михаил Ковалев

В своих воспоминаниях ветераны-танкисты практически единодушно хвалили наши Т-34. Однако при этом сообщили Михаилу некоторые свои наблюдения и профессиональные секреты, которые остались за кадром у создателей многочисленных фильмов про войну.

Начнем, пожалуй, с движения. Маневренный он был? Да. Быстрый? Для своего класса, да. Но при этом.

ОказываетсяЮ Т-34 был очень шумным. Причем к децибелам, создаваемым 400-сильным танковым дизелем, добавлялись еще грохот и специфическое лязгание гусениц.

Впрочем, такое усовершенствование не повлияло на другую ходовую закавыку нашего чудо-танка. Возникала реальная опасность, что у него при резких поворотах на приличной скорости лопнут, не выдержав нагрузки, пальцы – металлические стержни, соединяющие траки гусениц. В результате такой аварии происходил разрыв гусеницы, и начинались силовые упражнения экипажа по ее соединению: усилиями нескольких человек нужно было натянуть провисшую часть вереницы массивных траков, соединить место разрыва, вбив кувалдой взамен лопнувшего пальца запасной.

При этом механику-водителю приходилось вести тяжелую машину в условиях крайне ограниченного обзора. По замыслу конструкторов, во время боя люк на переднем скосе корпуса перед водительским местом нужно захлопывать и смотреть вперед через специально предусмотренный триплекс. Однако качество этого оптического устройства было весьма далеким от идеала, так что водитель видел сквозь триплекс нечеткую, искривленную картинку. Ориентироваться по ней было трудно, даже опасно, поэтому в реальных боевых условиях мехвод, нарушая официальные инструкции, оставлял передний люк приоткрытым приблизительно на ширину ладони. Конечно, был риск поймать в эту щель осколки разорвавшегося снаружи снаряда или шальную пулю, однако вести бронированную машину вслепую еще опаснее.

А теперь – еще о люках. На ранних модификациях Т-34 его башня была снабжена наверху одним большим люком. Открыть его было непросто. Зачастую приходилось это делать вдвоем. Конечно, членам экипажа подобная специфика конструкции не могла понравиться, зато на заводе, на ремонтной базе при сборке-разборке башни через столь большой проем было гораздо проще монтировать или, наоборот, вынимать механизмы казенной части танкового орудия с зубчатым сектором для вертикальной наводки. Все-таки в конце концов пришлось от такого технологического удобства отказаться ради безопасности самих членов экипажа, и предусмотреть в конструкции модели Т-34-85 два отдельных верхних люка.

Особый колорит работе экипажа Т-34 добавляла стрельба из танкового орудия. После каждого сделанного выстрела из открытого затвора орудия поступали пороховые газы. Другим источником этой удушливой смеси была отработанная снарядная гильза, выброшенная при перезарядке пушки внутрь танка (специальных устройств для удаления таких гильз из башни в конструкции Т-34 не имелось).

В итоге, чтобы не угореть в импровизированной газовой камере, экипаж предусмотрительно держал приоткрытой крышку верхнего башенного люка (хотя это было чревато попаданием внутрь осколков), а некоторые и вовсе оставляли его открытым и приноровились сразу же выбрасывать через такой проем наружу снарядные гильзы (после выстрела они были горячими, поэтому приходилось надевать рукавицы). Самым газоуязвимым из находившихся в танке людей был заряжающий. По воспоминаниям старых танкистов, случалось, что этот член экипажа, надышавшись пороховым выхлопом, даже терял сознание.

Еще одна, даже еще более серьезная опасность подстерегала танкистов при попаданий снаряда или болванки в их машину. Конечно, корпус, а особенно башня были защищены броней, пробить которую мог далеко не каждый немецкий боеприпас. Однако порой было достаточно просто сильного снарядного удара, чтобы произошло непоправимое. Снаружи на броне оставалась при этом лишь вмятина или даже царапина, а вот члены экипажа выходили из строя. Их ранили или убивали мелкие металлические осколки, отлетевшие при ударе от недостаточно аккуратно сваренных на заводе стыков броневых частей. Эти куски окалины превращались в самую настоящую шрапнель, которая летела во все стороны внутри корпуса.

Ветеран Габдрауф Гареев, прошедший Великую Отечественную войну механиком-водителем легендарного Т-34, сел за управление современным Т-72Б3 во время учебных занятий танкистов на Тоцком полигоне.

Давнее желание участника войны в преддверии 75-летия Победы исполнило командование Второй общевойсковой армии Центрального военного округа.

Перед проездом ветерану вручили шлемофон с нашивкой "Метеор" - это позывной, с которым Габдрауф Гареев прошел боевой путь, и который получил за то, что его машина почти всегда оказывалась готова к выходу на позиции быстрее остальных.

Выслушав краткий инструктаж, ветеран забрался на место механика-водителя. Судя по кадрам, он весьма уверенно чувствовал себя за рычагами современного танка.

- Это лучший подарок не только на день рождения, который будет совсем скоро, 14 апреля, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - цитирует Габдрауфа Гареева пресс-служба ЦВО.

К слову, в прошлом году участник ВОВ смог осуществить еще одну свою мечту - он смог вновь проехать в легендарной "тридцатьчетверке".

Габдрауф Гареев попал на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. В начале службы помогал зенитчикам, освещая небо прожекторами, а через полгода был отобран в танковые подразделения. В боях за освобождение Варшавы в 1945 году получил тяжелое ранение и контузию.

Статья Исаева местами спорная, но фактуры много. Познавательно.

Принцип увеличения эффективности защиты танка вследствие наклонного расположения листов брони был понятен любому, изучавшему в школе геометрию.

Разумеется, все эти тезисы имели не только теоретическое, но и практическое обоснования. Немецкие противотанковые и танковые орудия калибром до 50 мм в большинстве случаев не пробивали верхнюю лобовую деталь танка Т-34. Более того, даже подкалиберные снаряды 50-мм противотанкового орудия ПАК-38 и 50-мм орудия танка Т-III с длиной ствола 60 калибров, которые должны были пробивать лоб Т-34 по тригонометрическим расчетам, в реальности рикошетировали от наклонной брони высокой твердости, не причиняя танку никакого вреда.

Наличие в моторном отделении танка дизельного двигателя вселяло в экипажи уверенность в том, что шансов принять страшную смерть от огня у них куда меньше, чем у противника, танки которого заправлены сотнями литров летучего и легко воспламеняющегося бензина. Соседство с большими объемами горючего (оценивать количество ведер которого танкистам приходилось каждый раз при заправке танка) скрадывалось мыслью, что поджечь его снарядам противотанковых пушек будет труднее, а в случае возгорания у танкистов будет достаточно времени, чтобы выскочить из танка.

Конструкторы танка Т-34 дали своему детищу две черты, выделявшие его среди боевых машин союзников и противников. Эти особенности танка, прибавляли экипажу уверенности в своем оружии. Люди шли в бой с гордостью за доверенную им технику. Это было гораздо важнее действительного эффекта от наклона брони или реальной пожароопасности танка c дизельным двигателем.

Танки появились как средство защиты расчетов пулеметов и орудий от огня противника. Равновесие между защитой танка и возможностями противотанковой артиллерии довольно шаткое, артиллерия постоянно совершенствуется и самый новый танк не может себя чувствовать безопасно на поле боя. Еще более шатким делают это равновесие мощные зенитные и корпусные орудия. Поэтому рано или поздно наступает ситуация, когда попавший в танк снаряд пробивает броню и превращает стальную коробку в ад.

Для облегчения переключения передач были разработаны коробки с шестернями, постоянно находившимися в зацеплении. Изменение передаточного числа осуществлялось уже не перемещением шестерен, а перемещением сидящих на валах небольших кулачковых муфт. Они двигались вдоль вала на шлицах и сцепляли с ним нужную пару уже находившихся в зацеплении с момента сборки коробки шестерен. Коробку передач такого типа имели, например, довоенные советские мотоциклы Л-300 и АМ-600, а также выпускавшийся с 1941 г. мотоцикл М-72, лицензионная копия немецкого BMW R71. Следующим шагом в направлении совершенствования трансмиссии было введение в коробку передач синхронизаторов. Это устройства, которые уравнивают скорости кулачковых муфт и шестерен, с которыми они сцеплялись при включении той или иной передачи. Незадолго до включения пониженной или повышенной передачи муфта входила в сцепление с шестерней на трении. Так она постепенно начинала вращаться с одной скоростью с выбранной шестерней, и при включении передачи сцепление между ними осуществлялось бесшумно и без ударов.

Не всегда возникавшая в перекрестии прицела цель была достойна выстрела из орудия. По бегущим или оказавшимся на открытом пространстве немецким пехотинцам командир Т-34-76 или наводчик Т-34-85 вел огонь из спаренного с пушкой пулемета. Курсовой пулемет, установленный в корпусе, мог эффективно использоваться только в ближнем бою, когда обездвиженный по тем или иным причинам танк обступали пехотинцы противника с гранатами и бутылкам с зажигательной смесью.

В такой ситуации высвободившееся после перемещения рации в башню место было использовано для размещения боекомплекта. Большая часть (27 из 31) дисков к пулемету ДТ в Т-34-85 была размещена в отделении управления, рядом со стрелком, ставшим основным потребителем патронов к пулемету.

По мере усиления немецкой противотанковой артиллерии обзорность становилась все более важной компонентой выживаемости танка. Трудности, которые испытывали в своей боевой работе командир и механик-водитель танка Т-34 во многом были связаны со скудными возможностями наблюдения за полем боя.

Говоря о средствах связи танка Т-34, необходимо также отметить следующее. Из фильмов в книги и обратно путешествует история о вызове командиром немецкого танка нашего танкиста на поединок на ломаном русском языке. Это совершенно не соответствует действительности. На всех танках Вермахта с 1937 г. использовался диапазон 27-32МГц, никак не пересекавшийся с диапазоном радиостанций советских танковых радиостанций — 3.75-6.0 МГц. Только на командирских танках, так называемых Befenspanzer-ах, ставилась вторая коротковолновая радиостанция. Она имела диапазон 1-3 МГц, опять же несовместимый с диапазоном наших танковых радиостанций. Командиру немецкого танкового батальона, как правило, было чем заняться, кроме вызовов на дуэль. К тому же командирскими часто были танки устаревших типов, а в начальный период войны — вовсе без вооружения, с макетами орудий в неподвижной башне.

Существенные технические сложности у танкистов возникали при выполнении стыковки двигателя и коробки передач с силовой установкой в ходе ремонта танка в полевых условиях. Помимо замены или ремонта собственно коробки передач и двигателя, извлекать из танка коробку передач приходилось при демонтаже бортовых фрикционов. После возвращения на место или замены двигатель и коробку передач требовалось установить в танке друг относительно друга с высокой точностью. Согласно руководству по ремонту танка Т-34 точность установки должна была составлять 0,8 мм. Для установки агрегатов, перемещавшихся с помощью 0,75-тонных талей такая точность требовала затрат времени и сил.

Неизменно положительно танкисты отзываются о дублированной системе запуска двигателя. Помимо традиционного электростартера в танке было два 10-литровых баллона со сжатым воздухом. Система воздушного запуска позволяла заводить двигатель даже при выходе из строя электростартера, часто происходившего в бою от ударов снарядов.

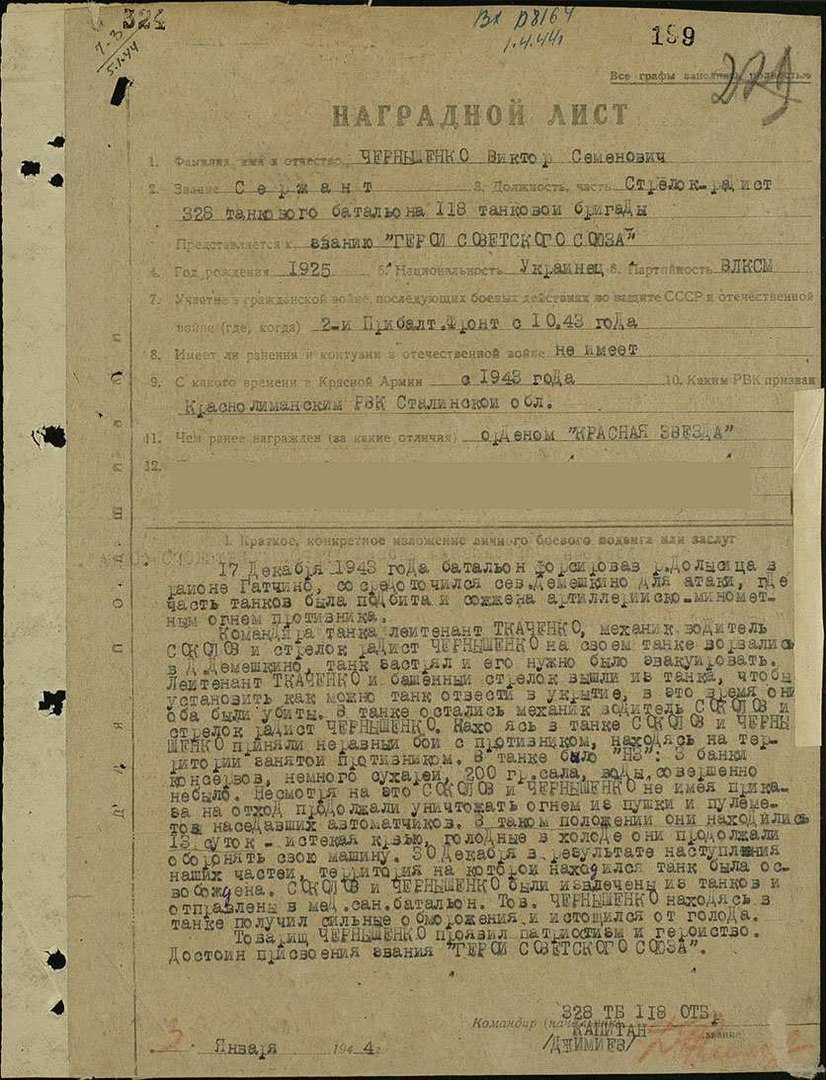

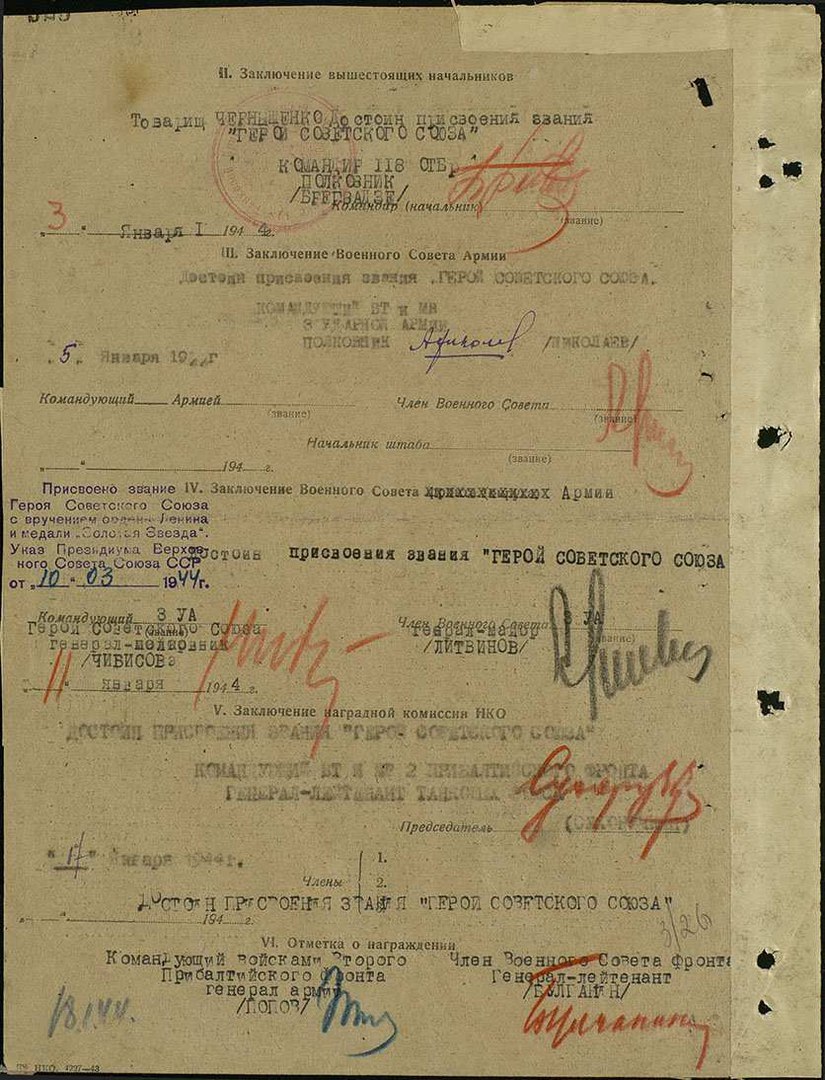

С 17 по 30 декабря 1943 года стрелок-радист Виктор Чернышенко вместе со старшим сержантом А. И. Соколовым оборону в танке Т-34, который застрял в болоте у деревни Демешково Невельского района Псковской области.

Родился 25 октября 1925 года в селе Александровка ныне Краснолиманского района Донецкой области Украины в крестьянской семье. Украинец.

Увы, несмотря на весь опыт раненного, но матёрого 25-летнего мехвода родом из Оренбургского края, стронуть наглухо завязшую машину у него не вышло. И тогда два танкиста, русский и украинец, решили исправную машину не покидать и не сдаваться.

Боекомплект в танке был почти полный. Вот с НЗ была беда: несколько банок тушёнки, немного сухарей и сахара, да кусок сала. Вода — вода понемногу просачивалась через днище. Из болота. Другой, впрочем, всё равно не было.

Полного успеха добиться им так и не удалось, но половинный экипаж слабел. Соколов уже не мог толком двигаться; всё, на что его хватало — подавать снаряды и диски Чернышенко. Однако силу его духа не могло сломить ни одно ранение.

Скажу откровенно: эти бои в осаде слились в моей памяти в один бесконечный бой. Я не могу даже отличить один день от другого. Фашисты пытались подойти к нам с разных сторон, группами и в одиночку, в разное время суток. Нам приходилось все время быть начеку. Спали урывками, поочерёдно. Мучил голод, металл жёг руки. Лишь работая у орудия и пулемёта, немного согревались. Но ещё тяжелее был голод. Как ни растягивали мы жалкие запасы продовольствия, его хватило лишь на несколько суток. Мы оба сильно ослабели, особенно Соколов, получивший серьёзное ранение.

Какой это был удивительный человек! От тяжёлой раны он сильно страдал, но я ни разу не слышал ни слова жалобы. Наоборот, Соколов старался показать, что чувствует себя хорошо, всячески ободрял меня. Вряд ли бы я выдержал, если бы не он.

На следующий день наступление наших увенчалось успехом; деревня Демешково была взята. Чернышенко был в сознании и смог это понять. Вот только завязший в лощине танк наши сгоряча не заметили. Последним усилием Виктор выкатил лимонку из мехводовского люка; взрыв привлёк внимание своих.

Танкистов вытащили из окружённого бруствером из немецких трупов танка и отправили в медсанбат.

В далёком тыловом госпитале Чернышенко прочитал подписанный 10 марта 1944 года Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза — ему и, посмертно, Алексею Соколову.

Молодой Герой встал на протезы, выписался, наконец, из госпиталя и, разумеется, был сразу же демобилизован. Шёл июнь 1945 года; возвращаться в родной Краснолиманский район Донецкой области он не стал. Там же, где долечивался, и поступил — в Свердловский юридический институт. Окончил его, и уехал по распределению в Озёрск — вместе с молодой женой медсестрой Раей. Потом получил назначение в Челябинск, где много лет был народным судьёй Калининского района.

Герой Советского Союза Виктор Семёнович Чернышенко скончался 2 декабря 1997 года и был похоронен на Митрофановском кладбище Челябинска.

Герой Советского Союза Александр Иванович Соколов лежит в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района Псковской области.

Неподалёку, у посёлка Усть-Долыссы, в братской могиле лежит их боевой побратим из села Отрякон тогдашней Молотовской области Михаил Николаевич Безукладников.

После войны на месте подвига Соколова и Чернышенко был поставлен обелиск. С годами он практически разрушился, но ко Дню Победы в 2010 году благодаря помощи спонсоров был воздвигнут новый, гранитный.

Читайте также: