Как заводится танк пантера

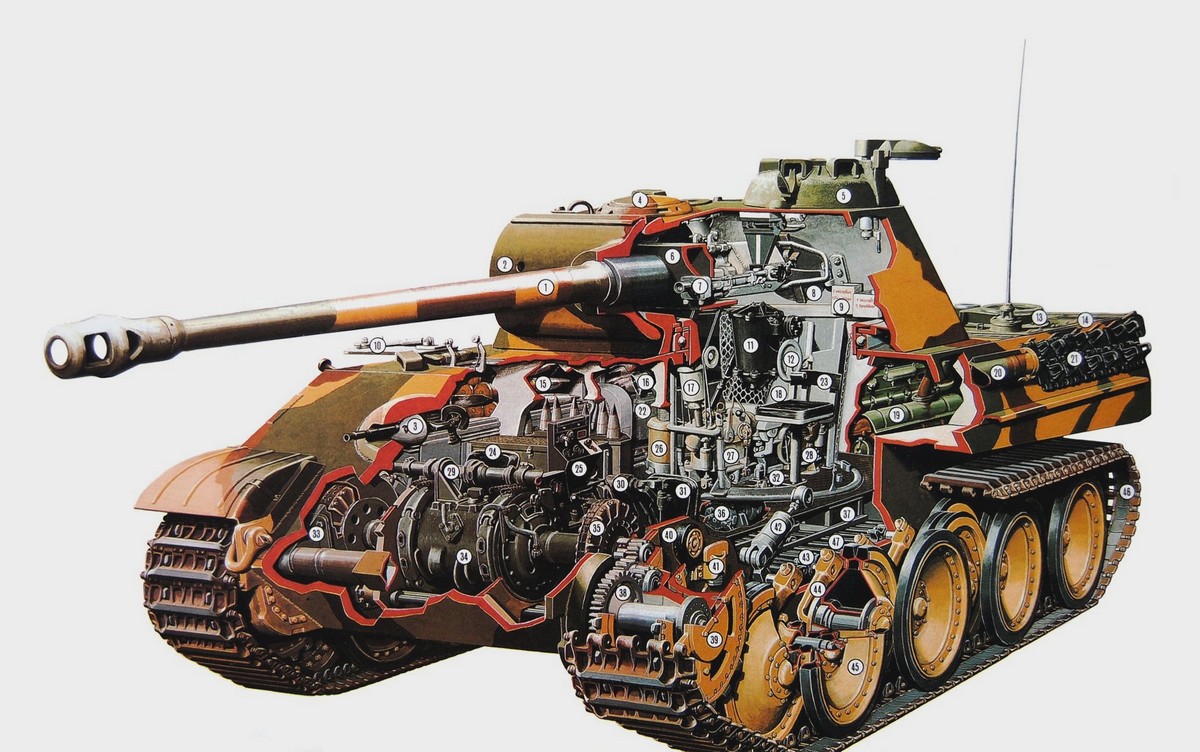

Отделение управления находилось в передней части танка. В нем размещались главный фрикцион, коробка передач, механизм поворота, органы управления танком, контрольные приборы, курсовой пулемет, часть боекомплекта, радиостанция и рабочие места двух членов экипажа - механика-водителя и радиста (он же - пулеметчик).

Боевое отделение располагалось в средней части танка. Здесь размещались: в башне - пушка и спаренный с ней пулемет, приборы наблюдения и прицеливания, механизмы вертикальной и горизонтальной наводки и сиденья командира танка, наводчика и заряжающего. В корпусе в нишах, по стенкам и под вращающимся поликом башни находился боекомплект.

На днище танка устанавливались водяной насос, насос гидравлической системы поворота башни и поворота танка и воздушный компрессор.

В моторном отделении, располагавшемся в кормовой части танка, размещались двигатель, радиаторы, вентиляторы и топливные баки. Между моторным и боевым отделениями имелась металлическая перегородка.

КОРПУС танка собирался из броневых листов, соединенных в шип и сваренных двойным швом.

Верхний лобовой лист корпуса располагался под углом 38° к горизонтальной плоскости, нижний - под углом 37°. Нижние бортовые листы - вертикальные, верхние наклонены под углом 48°, кормовой лист - под углом 60°.

В передней части крыши корпуса имелись люки-лазы механика-водителя и радиста. Для входа и выхода из танка крышки люков приподнимались вверх и отводились в сторону с помощью специального подъемно-поворотного механизма (у модификации G - откидывались на петлях). Люки-лазы были выполнены в крышке люка, предназначенного для удобства монтажа и демонтажа коробки передач и механизма управления танком.

Кроме того, в передней части крыши корпуса устанавливались четыре (у варианта G - два) перископических прибора наблюдения (по два для механика-водителя и радиста) и имелось вентиляционное отверстие, прикрытое броневым колпаком, перед которым монтировалась стойка для фиксации ствола пушки в походном положении.

Кормовая часть корпуса делилась на три отсека внутренними водонепроницаемыми переборками. Два крайних при преодолении водных преград вброд могли заливаться водой. В центральный же отсек, где находился двигатель, вода не поступала. Крайние отсеки закрывались сверху броневыми решетками, четыре из них служили для притока воздуха, охлаждавшего радиаторы, а две средние - для его отвода.

Надмоторная часть закрывалась крышкой с двумя вентиляционными отверстиями.

В днище танка были предусмотрены люки для доступа к торсионам подвески, к спускным кранам систем питания, охлаждения и смазки, к водооткачивающей помпе и к спускной пробке картера коробки передач.

БАШНЯ, имевшая форму усеченного конуса,- сварная, с соединением листов в шип и наклоном стенок в 65°. В передней части башни в литой маске полуцилиндрической формы устанавливались пушка, спаренный с ней пулемет и прицел. Башня приводилась во вращение гидравлическим поворотным механизмом мощностью 4 кВт. Скорость поворота зависела от частоты вращения коленчатого вала двигателя. При 2500 об/мин полный оборот башни осуществлялся за 17 с вправо и 18 с влево. При выключенном двигателе башня поворачивалась вручную. При этом из-за неуравновешенности башни ее поворот вручную при крене свыше 5° был невозможен.

На крыше башни устанавливалась командирская башенка с шестью (позже с семью) смотровыми приборами.

ВООРУЖЕНИЕ. Основное вооружение "Пантеры" - пушка 7,5 cm KwK 42 калибра 75 мм, производившаяся на заводе фирмы Rheinmetall-Borsig в Дюссельдорфе. Ствол орудия имел длину 70 калибров - 5250 мм; вместе с дульным тормозом - 5535 мм. Масса составляла 1000 кг, а всей установки вместе с маской - 2650 кг. Предельная длина отката - 420 мм. Вертикальная наводка - в пределах от - 8° до +18°.

Пушка снабжалась вертикальным клиновым затвором и полуавтоматикой копирного типа. Полуавтоматика располагалась на правой стороне казенника (закрывающий механизм) и на люльке (копирное устройство). Противооткатные устройства состояли из гидравлического тормоза отката и воздушно-жидкостного накатника. Подъемный механизм пушки - секторного типа.

Выстрел из пушки производился с помощью стационарного электроспуска, кнопка которого находилась на рукоятке маховика подъемного механизма.

В боевом отделении под сиденьем наводчика устанавливался воздушный компрессор для продувки ствола пушки после каждого выстрела. Воздух для продува ствола отсасывался из короба гильзоулавливателя.

С пушкой был спарен 7,92-мм пулемет MG 34. Курсовой пулемет размещался в лобовом листе корпуса в бугельной (Ausf D) или в шаровой (Ausf А и G) установках. Командирские башенки модификаций А и G были приспособлены под монтаж зенитного пулемета MG 34.

Танки Ausf D оснащались бинокулярным телескопическим ломающимся прицелом TZF 12, а Ausf А и G - монокулярным TZF 12а. При изменении вертикального угла установки вооружения изменялось и положение объективной части прицелов, окулярная же часть оставалась неподвижной, что обеспечивало работу с вооружением на всем диапазоне вертикального угла наведения без изменения положения стреляющего. Прицелы изготавливались фирмой Karl Zeiss в Йене.

Боекомплект пушки состоял из 79 выстрелов у Ausf D и А и 82 выстрелов у Ausf G. Выстрелы укладывались в нишах подбашенной коробки, в отделении управления и в боевом отделении.

Боекомплект пулеметов составлял для моделей D и А 5100, а для G - 4800 патронов.

В качестве вспомогательного вооружения танк оснащался "устройством ближнего боя" (Nahkampfgerat) - мортиркой калибра 26 мм, в боекомплект которой входили дымовые (12 шт.), осколочные (20 шт.) и осколочно-зажигательные (24 шт.) снаряды. Мортирка располагалась в правой задней части крыши башни.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ. На танке "Пантера" устанавливался 12-цилиндровый карбюраторный четырехтактный двигатель Maybach HL 230P30 мощностью 700 л.с. (515 кВт) при 3000 об/мин (на практике число оборотов не превышало 2500). Диаметр цилиндра 130 мм. Ход поршня 145 мм. Цилиндры располагались V-образно под углом 60°. Степень сжатия 6,8. Сухая масса двигателя 1200 кг.

Топливо - этилированный бензин с октановым числом не ниже 74. Емкость пяти бензобаков 730 л. Подача топлива принудительная, с помощью четырех диафрагменных насосов Solex. Карбюраторов - четыре, марки Solex 52FFJIID.

Система смазки - циркуляционная, под давлением, с сухим картером. Циркуляция масла осуществлялась тремя шестеренчатыми насосами, из которых один нагнетающий и два отсасывающих.

Система охлаждения - жидкостная. Радиаторов-четыре, соединенных по два последовательно. Емкость радиаторов - около 170 л. По обеим сторонам двигателя располагались вентиляторы типа Zyklon.

Для ускорения запуска двигателя в холодное время года предназначался термосифонный подогреватель, отапливаемый паяльной лампой, которая устанавливалась с наружной стороны кормового листа корпуса.

Трансмиссия состояла из карданной передачи, трехдискового главного фрикциона сухого трения, коробки передач АК 7-200, механизма поворота фирмы MAN, бортовых передач и дисковых тормозов типа LG 900.

Коробка передач - трехвальная, с продольным расположением валов, семиступенчатая, пятиходовая, с постоянным зацеплением шестерен и простыми (безынерционными) конусными синхронизаторами для включения передач со 2-й по 7-ю.

Картер коробки передач центрировался и жестко соединялся с картером механизма поворота, образуя единый монтажно-демонтажный агрегат (с общими внутренним объемом и системой смазки) трансмиссии: двухпоточный механизм передач и поворота. Механизм поворота состоял из двух планетарных редукторов. К бортовым передачам мощность передавалась короткими поперечными валиками с зубчатыми муфтами на концах. Центровочные работы при сборке танка были сведены таким образом к минимуму, но монтаж и демонтаж механизма передач и поворота из сварной носовой части броневого корпуса представлял большие трудности.

Приводы управления танком - комбинированные,с гидросервоприводом следящего действия с механической обратной связью.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ танка применительно к одному борту состояла из восьми сдвоенных опорных катков с резиновыми бандажами диаметром 850 мм.

Подвеска - торсионная. В целях получения большого угла скручивания торсионы выполнялись двойными, что обеспечивало вертикальное перемещение опорного катка на 510 мм. Передние и задние катки снабжались гидравлическими амортизаторами.

Ведущие колеса переднего расположения имели два съемных зубчатых венца по 17 зубьев каждый. Зацепление цевочное. Между ведущими колесами и первым опорным катком устанавливался отбойный ролик.

Направляющие колеса - литые, с металлическими бандажами и кривошипным механизмом натяжения гусениц.

Гусеницы стальные, мелкозвенчатые, из 86 одногребневых траков каждая. Траки литые, шириной 660 мм, шаг трака 153 мм.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ было выполнено по однопроводной схеме. Напряжение 12В. Источники: генератор Bosch GTLN700 12-1500BJ1 мощностью 0,7 кВт, два аккумулятора Bosch емкостью 150 А.ч. Потребители: электростартер Bosch BFD624ARS15 мощностью 4,4 кВт, контрольные приборы, подсветка прицелов, приборы звуковой и световой сигнализации, аппаратура внутреннего и внешнего освещения, спуски пушки и пулеметов.

СРЕДСТВА СВЯЗИ. Все танки "Пантера" оснащались радиостанцией Fu 5, имевшей дальность действия 6,4 км телефоном и 9,4 км телеграфом.

Дебютант с южного фаса

Перегрузка шасси существенно повлияла на его надёжность. Частые поломки стали головной болью немецких инженеров и танкистов. Увеличить надёжность до приемлемого уровня удалось к осени 1943 года, но и позже проблемы периодически давали о себе знать.

Эта машина была захвачена почти целой. Судя по всему, у танка сломался либо двигатель, либо коробка передач, и, попытавшись эвакуировать, немцы его бросили

Средний танк с массой тяжёлого

О том, что немецкая армия получает на вооружение новый танк, советская разведка узнала в мае 1943 года. Правда, первые данные были крайне неточными. В одной из разведывательных сводок за май 1943 года фигурирует

Танк с башенным номером 824. НИБТ Полигон, август 1943 года

Для ходовых испытаний был отобран танк с башенным номером 824. Эту же машину исследовали на НИБТ Полигоне с августа 1943 года. Танк был захвачен 17 июля 1943 года в районе деревни Новоселовка Курской области танкистами 3-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-майор С.М. Кривошеин. К моменту, когда машина вышла на испытания, её спидометр показывал 452 километра. Для не самого надёжного танка это достаточно много.

Хорошо видно соединение листов в шип

Открытый смотровой прибор механика-водителя и пулемётный порт стрелка-радиста

Испытателям удалось разогнать танк до 50 км/ч. Отмечалась хорошая манёвренность машины и очень удачная конструкция планетарного поворотного механизма с сервоприводом. При езде по шоссе средняя скорость движения составила 35 км/ч. Проблемы возникали на просёлке, где танк часто ломался. Из-за этого средняя скорость чистого движения составила 15,8 км/ч, а средняя техническая скорость — 11,4 км/ч.

Большая кормовая часть машины являлась хорошей мишенью

Схема боевого отделения Pz.Kpfw.Panther. В нём было довольно тесно

Испытатели довольно высоко оценили место наводчика, которое обеспечивало ему нормальные условия для работы. Правда, из смотровых приборов он располагал только телескопическим прицелом, при переносе огня наводчик был вынужден ориентироваться исключительно на целеуказания командира. Не всё хорошо было у командира. С одной стороны, в его распоряжении была командирская башенка, которая обеспечивала круговой обзор. Тем не менее по сравнению с Pz.Kpfw.III обзорность с места командира немного ухудшилась. Сильнее всего мёртвые пространства увеличились спереди и справа — до 16–18 метров. Место командира стало довольно тесным, что несколько ограничило его возможности. Фактически кроме наблюдения за боем и руководства экипажем ничем другим он заниматься не мог.

Ещё больше не повезло заряжающему. Никаких приборов наблюдения он не имел. Быстро перезаряжать пушку он мог, лишь используя укладки первой очереди. Одна их них, на 3 патрона, находилась за заряжающим, вторая, также на 3 патрона, — в полу боевого отделения, а третья, на 18 патронов, находилась в надгусеничной полке. При использовании других укладок возникали большие проблемы. Основной боекомплект, размещавшийся по периметру боевого отделения и в надгусеничных полках, оказывался доступен заряжающему лишь при повороте башни на определённый угол. До части боекомплекта заряжающий и вовсе мог добраться лишь с помощью других членов экипажа.

Размещение боеукладок в танке. Когда башня была повёрнута вперёд, заряжающему была доступна примерно треть боезапаса

Схема моторно-трансмиссионной группы и габариты танка

Положительной оценки удостоилась ходовая часть немецкого танка. Испытатели отмечали очень грамотную конструкцию всех узлов ходовой части, которые, по их мнению, были хорошо скомпонованы. Ходовая часть требовала минимального времени на техническое обслуживание. Особое внимание привлекла централизованная система смазки подвески танка, которую предлагалось использовать и на отечественных машинах. Высокой оценки удостоилась торсионная подвеска с двумя параллельно расположенными торсионными валами на каждый опорный каток. По мнению испытателей, при достаточной прочности торсионных валов такая подвеска обеспечивала мягкий ход.

Схема подвески, которую советские специалисты посчитали удачной

Склонность к рикошетам

Из-за расположения трансмиссии немецкого танка в носовой части корпус пришлось делать довольно высоким и длинным. Он оказался на 20 сантиметров выше и на метр длиннее, чем Т-34.

Схема бронирования корпуса и башни. В некоторых местах значения толщины брони оказались завышенными примерно на 5 мм

Практически с момента появления танков лобовая часть их корпуса была защищена лучше, чем борта и корма. К 1941 году рост бортовой брони немецких машин остановился, она составляла 30 мм. На Pz.Kpfw.III к этому времени лобовая броня достигала толщины 50 мм, а у Pz.Kpfw.IV к осени 1942 года она выросла до 80 мм. При этом толщина лобовой брони башни осталась на уровне 50 мм.

Новый немецкий танк существенно отличался от предшественников сильно дифференцированным бронированием. У Pz.Kpfw.Panther толщина бортов и лба сильно разнились с самого начала. Толщина верхнего лобового листа составила 80 мм, а нижнего — 60 мм, оба листа были установлены под углом 35 градусов. Это позволило значительно улучшить защиту корпуса. Толщина бортов также выросла, но незначительно — до 40 мм, при этом листы были установлены под углом 50 градусов. Теоретически такая броня должна была защищать от огня 45-мм противотанковых орудий. Но ещё в 1942 году в СССР началось производство 45-мм орудий с длиной ствола 69 калибров, а также появился подкалиберный снаряд. Кроме того, в противотанковых частях армий антигитлеровской коалиции всё чаще использовались орудия калибром 57–76 мм, для которых такая броня даже под наклоном не представляла особых проблем.

Соединение в шип широко использовалось при постройке корпусов и башен Pz.Kpfw.Panther

Сборка в шип увеличила прочность сварных соединений. После изучения немецкого метода сварки такой тип соединения был внедрён на ряде советских танков. В шип соединялись лобовые листы ИС-2 со спрямлённой носовой частью, а также Т-44.

Пробитие орудийной маски подкалиберными снарядами 45-мм пушки на дистанции 100 метров

Затем танк обстреляли подкалиберными снарядами. На дистанции 100 метров была пробита подвижная бронировка орудийной маски. Она была литой, что плохо отразилось на её стойкости.

По этому же танку выстрелили и из 152-мм системы МЛ-20, установленной в САУ ИСУ-152. При попадании с дистанции 1200 метров снаряд срикошетировал от верхнего лобового листа корпуса, но танку уже было всё равно. В месте попадания образовался пролом размером 360×470 мм, то есть машина гарантированно выводилась из строя. По другому танку из МЛ-20 стреляли в борт башни. При попадании осколочно-фугасного снаряда в башне образовался пролом размером 350×370 мм, затем снаряд взорвался внутри и частично её разрушил.

122-мм пушка Д-25 здесь выгодно отличалась: остроголовый снаряд БР-471 уверенно поражал лоб немецкого танка на дистанции 1500–2000 метров (правда, на самых дальних дистанциях отмечались рикошеты). А летом 1944 года был испытан тупоголовый снаряд БР-471Б, у которого дальность пробития лба немецкого танка увеличилась до 2500 метров.

По обе стороны фронта

Эта боевая машина — возможно, самый известный танк нацистской Германии. Далеко не каждый вспомнит Pz.IV, прошедший всю войну, зато танки с “кошачьими” именами известны повсеместно. При этом за Pz.V закрепилась и репутация самого неоднозначного танка рейха.

В то время, как “Тигр” остался в памяти, как несокрушимое грозное оружие, за “Пантерой” закрепилась репутация танка потенциально мощного, но фактически — капризного и ненадёжного. Она так и не стала основным танком Панцерваффе, а надежды на то, что в каком-то из сражений она сможет сыграть решающую роль, так и не оправдались.

История создания

Первая серия “Пантер” получила индекс Ausf.D.

Следующая версия, с обозначением Ausf.A, появилась осенью 1943 года. Их башня лишилась пистолетных амбразур и бокового лючка, командирскую башенку унифицировали с узлом от “Тигра”. Прицел TZF-12 уступил место упрощённому варианту TZF-12А. Бугельная установка курсового пулемёта оказалась неэффективной, и её заменили привычной для танкистов шаровой. Ранние машины Ausf.A выпускались с бугельной стрелковой установкой.

До стадии испытаний не было суждено дойти и танку “Пантера 2“. Это был, фактически, уменьшенный “Тигр 2” с облегчённой бронёй и “тесной башней”. Образец, со штатной башней “Пантеры G”, захватили американцы.

Устройство танка

“Пантера” — первый танк Вермахта, в конструкции которого применили наклон бронелистов под рациональными углами. Верхняя лобовая плита толщиной 80мм, наклонённая под углом в 550, давала надёжную защиту даже от снарядов калибра 85мм (кроме подкалиберных). Верхняя часть борта имела толщину 40 мм при угле наклона в 400. Нижняя часть наклона не имела, но полностью закрывалась катками ходовой части и стальными экранами.

Такая броня должна была дать защиту от советских противотанковых ружей, но случаи пробития всё-таки отмечались.

Кормовой лист, тоже 40 мм, имел наклон в 290, причём наклонён был наружу, затрудняя поражение с воздуха. На “Пантере” серии G толщину верхнего бронелиста увеличили — она достигла 50 мм, угол наклона уменьшился до 300.

Башня — также из катаной брони, листы соединялись сваркой. Поворот башни — с помощью гидропривода, питающегося через устройство отбора мощности. Вспомогательный ручной привод позволял наводить орудие при отказе гидропривода.

Механик-водитель и стрелок-радист сидели в носу корпуса, по сторонам от картера трансмиссии. В башне по левую сторону от орудия находился наводчик, справа — заряжающий, а корма башни отводилась командиру. На предсерийных “Пантерах D1” с однокамерным дульным тормозом на борту башни имелся выступ-прилив под смещённую командирскую башенку. Последующие модели получили улучшенный дульный тормоз, башенку сдвинули к центру и убрали прилив.

Основным вооружением всех серийных вариантов “Пантеры” была пушка KwK 42 калибра 75 мм. Несмотря на небольшой калибр, это было очень грозное оружие. От ранних орудий KwK 40 его отличала увеличенная длина ствола — 70 калибров против 40.

При использовании стандартного бронебойного каморного снаряда Pz.Gr 39\42 орудие пробивало 160 мм брони с дистанции в 500 метров.

Такая пробиваемость — выше, чем у более мощного 88мм орудия KwK 36. Она позволяла уверенно поражать любые танки противника.

Подкалиберный снаряд Pz.Gr 40\42 позволял пробить броню свыше 200 мм толщиной. А небольшой калибр пушки считался достоинством, позволяя увеличить скорострельность, возимый боекомплект, и монтировать орудие в небольшой по габаритам башне. Орудие имело электрический запал, пороховые газы из ствола высасывал компрессор.

Двигатель и трансмиссия

Все варианты “Пантеры” оснащались двигателем “Майбах” HL230. Это был карбюраторный 12-цилиндровый мотор объёмом в 23 литра. Блок цилиндров и головки отливались из чугуна, питание осуществлялось четырьмя двухкамерными карбюраторами типа “Солекс”. Камеры в карбюраторах включались последовательно — до 1800 об/мин, в каждом карбюраторе работала только одна камера. Для работы зажигания применялись два магнето.

При 3000 об/мин мотор развивал 700 л.с, но на таких оборотах он быстро перегревался. Поэтому инструкции предписывали не превышать 2600 оборотов в минуту. Мощность при этом составляла 600 л.с.

КПП соединялась с главным фрикционом карданной передачей и была полуавтоматической — при смене позиции рычага переключения автоматически выжималось сцепление, и включалась нужная пара шестерён. Планетарный механизм поворота был с КПП единым агрегатом. Управление танком облегчали приводы, оснащённые гидравлическими сервоприводами.

Ходовая часть танка — системы Книпкампа, катки в ней располагались в шахматном порядке. Фактически сплошной ряд катков давал высокую плавность хода и проходимость — равномерно распределяя давление на грунт. Оборотной стороной была сложность в производстве и ремонте, а опыт эксплуатации показал — в распутицу промежутки между катками легко забивались грязью.

Подвеска Pz.V — торсионная, на переднем и заднем катке дополнительно ставили гидравлические амортизаторы. Позже в порядке упрощения задние амортизаторы устанавливать перестали.

Прочее оборудование

Бинокулярный прицел TZF-12 первых “Пантер” имел фиксированную кратность — 2.5х при поле зрения в 30°. Упрощённый (за счёт упразднения левой трубы и превращения в монокулярный) прицел TZF-12A получил переменную кратность — от 2,5× до 5×, поле зрения при этом составляло 30° или 15°.

Командирские “Пантеры” имели дополнительные радиостанции, занимающие место некоторой части боеукладки.

В 1944 году произвели 63 “Пантеры” с приборами ночного видения. Инфракрасный прожектор и прибор наблюдения на командирской башенке дали возможность ночью наблюдать местность на расстоянии до 200 м.

Тактико-технические характеристики в сравнении с танками противника

В таблице приводятся характеристики наиболее совершенных модификаций — как “Пантеры”, так и аналогов, в том числе — её прямого предшественника Pz. IV.

| Pz.Kpfw.VAusf.G | Pz.Kpfw.IVAusf.H | Т-34-85 обр. 1944 г | |

|---|---|---|---|

| Длина с пушкой, м | 8,6 | 7,02 | 8,10 |

| Ширина, м | 3,2 | 2,88 | 3,0 |

| Высота, м | 2,99 | 2,68 | 2,72 |

| Боевая масса, т | 44,8 | 25,7 | 32,0 |

| Лоб корпуса, мм | 80/55° | 80 | 45/60° |

| Борта и корма корпуса, мм | 50/ 30° - 40/30° | 30-20 | 45-40/40° |

| Лоб башни, мм | 110/10° | 50 | 90 |

| Борта и корма башни, мм | 45/25° | 30 | 52-75 |

| Пушка | 75-мм KwK.42 L/70 | 75-мм KwK.40 L/48 | 85-мм С-53 |

| Пулемёты | 2 × 7,92-мм MG-34 | 2 × 7,92-мм MG-34 | 2 × 7,62-мм ДТ |

| Боекомплект, выстрелов/патронов | 81/4500 | 87/3150 | 60/1890 |

| Двигатель | Бензиновый 12-цилиндровый Maybach HL 230P45, 600 л. с. | Бензиновый 12-цилиндровый Maybach HL 120TRM, 300 л. с. | 12 цил. V образный дизель В-2, 500 л. с. |

| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 55 | 38 | 54 |

| Запас хода по шоссе, км | 250 | 210 | 300 |

Цифры свидетельствуют — “Пантера” по подвижности не уступала танкам противника, а по защите фронтальной проекции — превосходила. Но Pz.V существенно тяжелее аналогов (что и давало повод относить его к тяжёлым танкам). Стоит учитывать наличие на “Шермане” стабилизатора орудия, позволяющего вести огонь с ходу.

Боевое применение

Pz.V считались настолько важными для готовящегося наступления на Курской дуге, что начало боя даже откладывали, стремясь собрать в войсках больше “Пантер”. В бою машины уничтожали любые советские танки, их лобовая броня не пробивалась 76 милиметровыми советскими орудий. Но надёжность танка оказалась неприемлемо низкой. Только при выдвижении 10-й танковой бригады на исходные позиции четверть “Пантер” вышла из строя, сломавшись.

В последующих боях 1943 года “Пантеры” продолжали проявлять себя, как мощные в бою, и ненадёжные в эксплуатации. Максимальное количество танков — 522 машины — удалось собрать на Восточном фронте к летней кампании 1944 года. Проблемы с надёжностью в этот период официально считались устранёнными.

В том же 1944 году “Пантеры” пошли в бой в Италии. Там их дебют тоже не принёс ожидаемого успеха — из 62 машин 1-го батальона 4-го полка за дни боёв осталось только 13 боеспособных.

При высадке в Нормандии “Пантеры”, с одной стороны, стали неприятной неожиданностью для англо-американских сил. Встретить ожидалось, как в Италии, небольшое количество Pz.V, в составе отдельных батальонов. На практике оказалось — почти половина из немецких танков в Нормандии — “Пантеры”. Но на стороне союзников были численное превосходство и господство в воздухе, а немцам в очередной раз часто приходилось бросать на поле боя сломавшуюся технику.

Когда шло контрнаступление в Арденнах “Пантеры” вновь доказали свою эффективность на открытой местности, страдая от тяжёлых потерь в городских боях.

Эпизодически трофейные “Пантеры” (под обозначением T-5) применяла Красная Армия. Вооружение танков оценивалось высоко, и, в целом, применялись они успешно. При этом отмечались сложность в эксплуатации и ремонте, а также необходимость применения высококачественного авиабензина.

Оценка проекта и след в истории

Если составлять мнение о “Пантере” по отзывам танкистов, можно сделать следующий вывод. Очень удачный проект подвела реализация. В авральных условиях конструкторы создавали новый, современный танк, почти не имеющий преемственности с освоенными в производстве машинами. Да ещё и насыщенный передовыми по тем временам техническими решениями. В такой обстановке большое количество “детских болезней” — ожидаемый результат.

Дополнительные проблемы создал ставший к 1943 году ощутимым недостаток сырья, а всеобщая мобилизация, лишая предприятия квалифицированных рабочих, вынудила использовать труд военнопленных и рабочих из оккупированных стран.

По сей день мнения о ценности “Пантеры” расходятся. Согласно одной гипотезе, немцам стоило выпускать больше “Пантер”, отказываясь от производства разорительного для экономики “Королевского Тигра”. По другой версии — от самих “Пантер” следовало отказаться в пользу отработанных и неприхотливых Pz. IV.

Выводы

Если бы “Пантера” была создана в мирное время — у неё были бы все шансы стать основой танковых сил Германии на многие годы вперёд. Появись этот танк чуть раньше, когда немецкая промышленность ещё могла обеспечивать качество продукции — и в его боевой ценности никто бы не усомнился.

После войны немногочисленные эксплуатанты избавлялись от этих танков при первой возможности. В конечном итоге, “Пантера” осталась в истории, как сильный и опасный враг. Но надёжного и незаменимого союзника из неё не получилось.

Танки

Немецкий танк Pz.Kpfw. V Panther, ставший экспонатом музея в Кубинке

История создания

Германия вступила во Вторую мировую войну, имея на вооружении только лёгкие и средние танки. Все они даже по меркам 30-х годов были слабо бронированы и плохо вооружены. В частности, самый мощный на тот момент танк вермахта Panzerkampfwagen.IV Ausf.C обладал лобовой бронёй толщиной не более 30 миллиметров и короткоствольной 75-мм пушкой, пригодной только для решения задач по сопровождению пехоты.

И всё же отдельные эпизоды столкновений с французскими тяжелыми танками произвели на немецкое командование сухопутных войск определённое впечатление, что привело к активизации работ по проектированию новой бронетехники. Впрочем, разработки проводились неспешно. Будущие тяжелые танки предполагалось использовать для прорыва мощных оборонительных линий после вторжения на Британские острова.

Эти планы были довольно смутными, поскольку главной целью вермахта сразу после разгрома Франции стал СССР. К возможностям советской оборонной промышленности и вооружению Красной Армии немецкое военное командование относилось довольно пренебрежительно, особенно после Советско-Финляндской войны зимой 1939-1940 года. Как ни странно, даже донесения разведки о появлении советского КВ ничего не изменили.

Конечно, нельзя сказать, что в Германии в этот период ничего не делалось для повышения боеспособности танковых войск. Продолжалось совершенствование имеющихся моделей боевой техники – появились такие её образцы, как Pz.Kpfw.III Ausf.H и Pz.Kpfw.IV Ausf.F с улучшенным вооружением и усиленной бронёй. Кроме того, компания Henschel продолжала разработку нового среднего танка, вес которого должен был составить 30 тонн – то есть больше, чем у любой из имеющихся моделей. Все эти меры, однако, оказались недостаточными.

Советский средний танк Т-34, подбитый в начале Великой Отечественной войны

Даже в сентябре 1941 года Г. Гудериан, упоминая в одном из своих донесений про Т-34, отозвался об этом танке крайне пренебрежительно.

Сегодня вполне понятно, что успех 4-й танковой бригады М.Е. Катукова был обусловлен грамотной тактикой ведения боя и ошибками, допущенными противником, а вовсе не чудодейственными качествами Т-34. Тем не менее нельзя сказать, что инициатива Гудериана не несла в себе ничего рационального. Вермахт действительно нуждался в новом среднем танке с противоснарядным бронированием и мощной пушкой.

Комиссия, в состав которой вошли представители ряда немецких машиностроительных компаний, офицеры из управления вооружений вермахта и конструкторы, рассмотрела несколько вариантов решения проблемы, обозначенной Гудерианом:

- Модернизация стоящих на вооружении танков Pz.III и Pz.IV до уровня, позволяющего сравниться или превзойти Т-34;

- Буквальное копирование советского среднего танка;

- Создание принципиально новой модели боевой машины.

Современная модель прототипа VK 30.01 (H)

Техническое задание предполагало, что этот танк будет обладать следующими основными характеристиками:

| Масса | 35 тонн |

| Максимальная скорость по шоссе | 55 км/ч |

| Минимальная толщина брони | 40 мм |

| Мощность двигателя | Не менее 650 л.с. |

| Ширина | Не более 3,15 м |

| Высота | Не более 2,99 м |

23 января 1942 года Гитлеру были продемонстрированы два альтернативных проекта нового среднего танка. Изучив их, фюрер отдал предпочтение варианту, предложенному компанией Daimler-Benz. В феврале эта фирма приступила к изготовлению прототипа боевой машины, получившему обозначение VK 30.02(DB). В конце этого же месяца А. Шпеер, рейхсминистр вооружений, сменивший на этом посту погибшего в авиакатастрофе Ф. Тодта, получил от Гитлера распоряжение об оформлении заказа на постройку первой серийной партии из двухсот новых средних танков.

Модель прототипа VK30.02 (DB). Построена в соответствии с поздним вариантом – использована шахматная схема расположения опорных катков

Кроме того, проект, разработанный компанией MAN, не предусматривал прорезание боковых эвакуационных люков в корпусе машины, что также оценивалось положительно, поскольку любые проёмы ослабляли прочность брони.

Боковая проекция башни Pz.Kpfw. V Ausf. D1. Хорошо заметна выступающая вбок командирская башенка

Pz.Kpfw. V Ausf. D2. Один из ранних танков. Вертикальная щель на передней лобовой детали корпуса предназначена для курсового пулемета

Особенности классификации

Танк КВ-1 считался в СССР тяжелым, несмотря на то, что эта машина вооружалась сравнительно слабым орудием калибра 76,2 мм

Американский танк M26 Pershing. Соответствовал как советским, так и немецким представлениям о тяжелых танках

Танк, предлагавшийся компанией Daimler-Benz, был более простым и компактным, так что не исключено, что комиссия рейхсминистерства вооружений всё-таки допустила ошибку, отказавшись от него.

Корпус

Броня, прикрывающая корму, также имеет толщину в 40 миллиметров. Угол наклона заднего листа – 30 градусов.

Отделение управления

Кроме того, в этой части боевой машины устанавливалось следующее оборудование:

- Механизм поворота;

- Главный фрикцион;

- Органы управления;

- Контрольные приборы;

- Радиостанция.

Боевое отделение и башня

- Сиденья командира танка, наводчика и заряжающего;

- Механизмы наводки пушки по горизонтали и вертикали;

- Приборы для прицеливания и обзора окружающего пространства;

- Основное вооружение (пушка и спаренный с ней пулемет).

Наименее защищенной частью башни являлась крыша. Толщина её на машинах позднего выпуска увеличили до 30 мм, изначально же этот параметр не превышал 17 мм. Необходимо также отметить, что неравномерность распределения броневой защиты привела к тому, что башня стала неуравновешенной, с перевесом на нос. Из-за этого маховик ручного поворота мог действовать только при движении танка по ровной горизонтальной поверхности. Даже незначительный крен в 5 градусов делал невозможным использование этого устройства, так что оставалось полагаться только на гидравлический привод.

Нижняя часть боевого отделения образовывалась корпусом танка. Здесь находился боекомплект. Выстрелы к орудию размещались в специальных нишах и были неплохо защищены. В самом низу, на днище, монтировался компрессор и два насоса – один водяной, а другой для гидравлического привода, при помощи которого поворачивалась башня.

Силовая установка и трансмиссия

Чтобы исключить перегрев двигателя, на танке устанавливались мощные боковые вентиляторы. Имелась также система подогрева, облегчавшая запуск в холодное время года. Конструкция моторного отделения обеспечивала его герметичность и непроницаемость для воды.

В качестве горючего использовался этилированный бензин. Минимально допустимое октановое число – 74. На борту танка размещалось до 730 литров топлива в пяти отдельных емкостях.

Главной частью трансмиссии являлась семиступенчатая КПП. Она оборудовалась синхронизаторами для всех передач, кроме первой. При этом для упрощения сборочных работ при изготовлении танка КПП и механизм поворота были сделаны, как единый агрегат, соединенный с бортовыми передачами при помощи поперечных валов. Такое решение действительно в значительной степени способствовало наращиванию массового производства, однако расплатой за это преимущество стало существенное усложнение демонтажа элементов трансмиссии при выполнении ремонтных работ.

Ходовая часть

Приборы наблюдения и прицелы

Наведение орудия на цель осуществлялось при помощи бинокулярного прицела TZF-12 или монокулярного TZF-12A. Поле зрения первого из них составляло 30 градусов, кратность увеличения – 2,5. У TZF-12A имелась возможность переключиться на кратность увеличения 5. Поле зрения при этом сужалось до 15 градусов. Отдельный прицел имелся также в шаровой установке курсового пулемета.

Вооружение танка

Пушка

Главной частью вооружения Pz. Kpfw V являлось семидесятимиллиметровое орудие KwK 42 с длиной ствола в 70 калибров. Изготавливали его в Дюссельдорфе, на одном из предприятий, входящих в концерн Rheinmetall. Литая маска пушки достигала в толщину ста миллиметров. Тактико-технические характеристики орудия выглядят следующим образом:

| Длина (с дульным тормозом) | 5,535 м |

| Масса установки | 2,65 тонны |

| Диапазон углов вертикальной наводки | От -8 до 18 градусов |

| Масса выстрела с осколочно-фугасным снарядом | 11,4 кг |

| Масса выстрела с бронебойным калиберным снарядом | 14,3 кг |

| Масса выстрела с подкалиберным бронебойным снарядом | 11, 55 |

| Бронепробиваемость калиберным снарядом | 111 мм на дистанции в 1000 метров |

| Бронепробиваемость подкалиберным снарядом | 150 мм на дистанции в 1000 метров |

Пулеметное вооружение

Танковая версия единого пулемета MG 34

Предусматривалась также возможность установки зенитного пулемета MG 34 или MG 42 на командирской башенке. Общее количество патронов составляло от 4800 до 5100 штук в зависимости от модификации танка.

В тыльной части башни, справа от центральной оси, располагалась небольшая мортирка (гранатомет) калибром 26 мм. Она могла стрелять осколочными, осколочно-зажигательными и дымовыми снарядами. Это оружие являлось вспомогательными и применять его следовало в ближнем бою. Прицельные приспособления отсутствовали. Боекомплект состоял из 56 гранат различных типов.

Тактико-технические данные Pz.Kpfw V

| Масса танка | 44 800 кг |

| Длина | 8,85 м |

| Высота | 2,91 м |

| Ширина | 3,43 м |

| Клиренс | 0,54 м |

| Толщина лобовой брони | 85 мм |

| Толщина бортовой брони | 40 мм |

| Толщина лба башни | 100 мм |

| Скорость движения по шоссе | До 46 км/ч |

| Скорость движения по пересеченной местности | 18,6 км/ч |

| Запас хода по шоссе | До 200 км |

| Запас хода по пересеченной местности | До 100 км |

Танк Pz.Kpfw V строился в следующих серийных модификациях:

Командирский вариант танка делался на базе модификации Pz.V Ausf.D2. Его главным отличием стало связное оборудование, максимальная дальность действия которого составляла 80 километров. Чтобы разместить в машине дополнительные радиостанции, пришлось пожертвовать частью возимого боекомплекта.

Планировалось также производство еще одной модификации, Ausf. F. Такие танки должны были оснащаться новыми башнями. Лобовое бронирование увеличивалось до 120 миллиметров, в то время как геометрические размеры башни, разработанной компанией Daimler-Benz и получившей название Schmalturm 605, наоборот, уменьшались.

Семейство боевых машин на базе Pz.Kpfw V

Из неосуществленных проектов машин на базе Pz.V упоминания заслуживает зенитная самоходная установка, вооруженная скорострельными малокалиберными пушками, САУ с орудием калибра 150 мм и узкоспециализированный танк, который предназначался для корректировщиков и артиллерийских наблюдателей (как утверждается в ряде источников, несколько таких машин всё-таки было изготовлено).

Боевое применение танка

Столь неблагоприятные показатели едва ли удастся объяснить, изучая одни только тактико-технические характеристики Pz.V и советских танков, как это делают многие авторы. Чтобы понять причины столь высоких потерь, следует обратиться к опыту боевого применения этих немецких танков на Западном фронте.

Как тут не вспомнить об огромных потерях советских КВ и Т-34 в 1941-м году, когда эти машины зачастую оставались не у дел из-за поломок или отсутствия горючего. В 1944-м году стороны поменялись местами, и никакие, даже самые выдающиеся характеристики брони и вооружения немецких танков уже не могли ничего спасти.

Преимущества, недостатки и общая оценка танка Pz.Kpfw V

Танк Pz.Kpfw. V Ausf. A. Корпус покрыт циммеритом – составом, защищающим от магнитных мин

Перечень наиболее очевидных недостатков Pz.Kpfw V таков:

Читайте также: