Как понять пневматические шины

обеспечивает надёжное сцепление колеса с поверхностью дороги и сглаживает толчки, возникающие при движении машины. Появление пневматических шин относится к 1888 г., когда английский изобретатель Д. Данлоп получил на них патент. Современные пневматические шины представляют собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов; основными из них являются каркас, боковина и протектор. Каркас придаёт шине прочность и гибкость; представляет собой один или несколько слоёв корда (нитей, образующих каркас) из текстиля, полимеров, стальной проволоки и т.п. Боковина – тонкий слой резины на стенках каркаса. Протектор – толстый слой износостойкой резины, непосредственно соприкасающийся с дорожным покрытием, имеет кольцевые, поперечные или иной формы канавки (ламели), образующие рисунок протектора.

Шины классифицируют по назначению (для легковых, грузовых, строительно-дорожных и других машин), по способу герметизации внутреннего объёма (камерные, бескамерные), по расположению нитей корда в каркасе (диагональные, радиальные), по геометрическим характеристикам, по типу протектора. Рисунок протектора является одной из важнейших эксплуатационных характеристик шины. На сухом, твёрдом покрытии применяют т. н. летние шины с зигзагообразными кольцевыми канавками. Такие шины оказывают малое сопротивление движению автомобиля, практически бесшумны, позволяют двигаться с высокой скоростью. Но на мокрой или заснеженной дороге у них слабое сцепление с дорожной поверхностью. Для мокрой погоды существуют дождевые (всесезонные) шины с развитыми поперечными ламелями для отвода воды из зоны контакта с дорогой. У зимних шин поперечные ламели ещё глубже, образуют шашечный рисунок протектора. Такие шины способны самоочищаться от набившегося в канавки снега. Шины для вездеходов имеют жёсткие выступы по краям протектора – грунтозацепы, повышающие сцепление шины с дорогой.

Смотреть что такое ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ в других словарях:

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

Ши́на пневмати́ческая - обеспечивает надёжное сцепление колеса с поверхностью дороги и сглаживает толчки, возникающие при движении машины. Появление пневматических шин относится к 1888 г., когда английский изобретатель Д. Данлоп получил на них патент. Современные пневматические шины представляют собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов; основными из них являются каркас, боковина и протектор. Каркас придаёт шине прочность и гибкость; представляет собой один или несколько слоёв корда (нитей, образующих каркас) из текстиля, полимеров, стальной проволоки и т. п. Боковина - тонкий слой резины на стенках каркаса. Протектор - толстый слой износостойкой резины, непосредственно соприкасающийся с дорожным покрытием, имеет кольцевые, поперечные или иной формы канавки (ламели), образующие рисунок протектора.

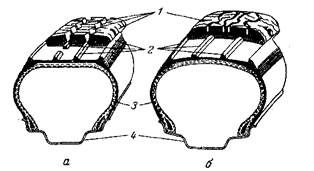

Конструкция современной пневматической шины:

1 - протектор; 2 - корд (каркас); 3 - боковина

Шины классифицируют по назначению (для легковых, грузовых, строительно-дорожных и других машин), по способу герметизации внутреннего объёма (камерные, бескамерные), по расположению нитей корда в каркасе (диагональные, радиальные), по геометрическим характеристикам, по типу протектора. Рисунок протектора является одной из важнейших эксплуатационных характеристик шины. На сухом, твёрдом покрытии применяют т. н. летние шины с зигзагообразными кольцевыми канавками. Такие шины оказывают малое сопротивление движению автомобиля, практически бесшумны, позволяют двигаться с высокой скоростью. Но на мокрой или заснеженной дороге у них слабое сцепление с дорожной поверхностью. Для мокрой погоды существуют дождевые (всесезонные) шины с развитыми поперечными ламелями для отвода воды из зоны контакта с дорогой. У зимних шин поперечные ламели ещё глубже, образуют шашечный рисунок протектора. Такие шины способны самоочищаться от набившегося в канавки снега. Шины для вездеходов имеют жёсткие выступы по краям протектора - грунтозацепы, повышающие сцепление шины с дорогой.

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

ШИНА пневматическая , резиновая или резинотканевая оболочка с протектором, надеваемая на обод колеса автомобиля и других колесных машин; обеспечивает сцепление колес с дорогой, смягчает удары и толчки. Различают камерные и бескамерные шины. смотреть

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

ШИНА пневматическая, резиновая или резинотканевая оболочка с протектором, надеваемая на обод колеса автомобиля и других колесных машин; обеспечивает сцепление колес с дорогой, смягчает удары и толчки. Различают камерные и бескамерные шины. смотреть

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

транспортная Ш., представляющая собой мешок из эластичной ткани, в который нагнетают воздух.

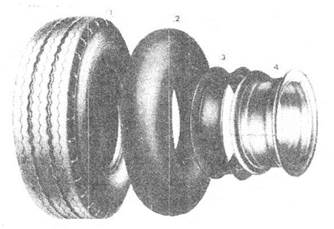

Пневматическая шина - это упругая оболочка из камеры, покрышки и ободной ленты, жёстко смонтированная на ободе колеса и наполненная сжатым воздухом, который придаёт ей способность передавать тяговое усилие двигателя на дорогу, смягчать толчки и сохранять устойчивость автомобиля при движении (рис.1.1). Камера имеет вид торообразной эластичной резиновой трубки, снабжённой вентилем с обратным клапаном для накачивания воздуха, и предназначена для обеспечения герметичности пневматической шины. По размерам камера немного меньше полости покрышки, что облегчает её монтаж, а на внешней поверхности имеет ряд кольцевых выступов высотой 0,4-0,8мм и шириной 1-2мм для удаления воздуха из полости покрышки при накачивании собранной шины. Часть камеры у обода колеса называется бандажной, а прилегающая к покрышке в зоне протектора – беговой. Толщина камеры, как правило, одинакова по всему поперечному сечению. Ободная лента в виде профилированного эластичного резинового кольца располагается между ободом колеса и камерой для уменьшения её истирания об обод, в легковых и бескамерных шинах она не используется. Обод по способу крепления к ступице колеса может быть дисковым или бездисковым, по конструкции - разборным или неразборным, по конфигурации профиля - плоским, полуглубоким или глубоким, а также с цилиндрическими или коническими посадочными полками.

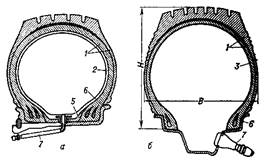

Рис.1.1. Основные элементы пневматической шины:

1-покрышка, 2-камера, 3-ободная лента, 4-обод.

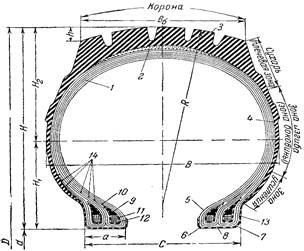

Покрышка является общим, наиболее важным и сложным по конструкции элементом всех пневматических шин, который обеспечивает сохранение ими заданной формы при действии внутреннего давления и состоит из каркаса, протектора с боковинами, брекера и двух бортов (рис.1.2). Основа покрышки - каркас 1, ответственный за её прочность и эластичность, поэтому изготовляют его из нескольких слоев обрезиненного текстильного корда или металлокорда в виде тонкой стальной проволоки, покрытой слоем латуни или цинка для повышения прочности связи с резиной. Напряжения сдвига в каркасе уменьшают разделительными резиновыми прослойками между слоями корда, особенно расположенными ближе к протектору. Брекер 2 состоит из слоев обрезиненного корда и резиновых прослоек между ними и на границе с каркасом и протектором, служит для повышения прочности связи между ними и амортизации усилий, возникающих при качении шины в результате действия ударных нагрузок. Протектор 3 - наружная резиновая часть шины, ответственная за сцепление с дорогой и защиту от механических повреждений и проникновения влаги. Протектор включает беговую дорожку, подканавочный слой, две боковины 4, зоны усиления и изгиба и плечевые зоны (сухари).

Рис.1.2. Элементы конструкции покрышки: 1-каркас; 2-брекер; 3-протектор; 4-боковина;

10-крыльевая лента; 11-обёртка; 12-провочное бортовое кольцо; 13-бортовая лента;

14-завороты слоев корда каркаса. Размеры покрышки: Н-высота профиля покрышки;

Н1-расстояние от основания борта покрышки до горизонтальной осевой линии профиля;

Н2-расстояние от горизонтальной осевой линии профиля покрышки до экватора; В-ширина профиля покрышки; Вб -ширина беговой дорожки протектора по хорде;R-радиус кривизны протектора; С-ширина раствора бортов; D-наружный диаметр шины; d-внутренний (посадочный) диаметр шины; h-стрела дуги протектора; a-ширина борта.

Борта покрышки 5, каждый из которых имеет носок 6, обращенный внутрь покрышки, основание 8 и пятку 7, соприкасающуюся с закраиной обода, предназначены для её крепления на ободе колеса и состоят из крыльев и бортовых лент 13. Основа крыла - проволочное бортовое кольцо 12 с наполнительным шнуром 9 и обёрткой 11, которое после закрепления на нём слоев каркаса 14 при сборке покрышки обертывают крыльевой тканевой лентой 10. Из габаритных размеров покрышки наиболее важны размеры наружных очертаний поперечного сечения – высоту профиля Н и ширину профиля В, а также наружный диаметр D и внутренний (посадочный) диаметр d. Последний примерно равен диаметру обода колеса.

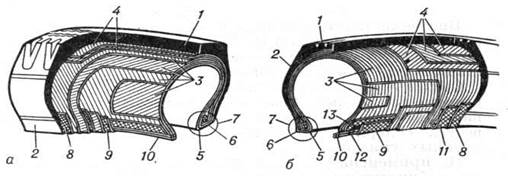

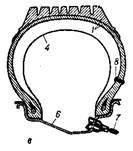

В зависимости от расположения нитей корда в слоях каркаса различают диагональные и радиальные (меридиональные) шины (рис,1.3). В диагональных шинах (а) каркас состоит из чётного количества обрезиненных слоев корда, нити перекрещиваются, а угол их наклона на экваторе шины к меридиональной плоскости, проходящей через ось ее вращения, составляет 50-55 о и равен углу наклона нитей корда в брекере (как правило, двухслойном). В радиальных шинах (б), называемых часто шинами типа Р (R), нити корда в слоях каркаса покрышки располагаются в меридиональной плоскости, и каждый слой работает самостоятельно. Поэтому они могут иметь нечетное и примерно в два раза меньшее число слоев корда по сравнению с диагональными шинами, что повышает гибкость каркаса. Брекер состоит из нескольких слоев металлокорда, нити которых расположены под углом 70-85 о к меридиональной плоскости.

Рис 1.3. Строение покрышки диагональной (а) и радиальной (б) шины:

Металлокордный брекер, подобно малорастяжимому жёсткому поясу, может воспринимать основную часть усилий, возникающих в радиальной шине под действием внутреннего давления и внешних нагрузок. Благодаря сочетанию гибкого каркаса и жёсткого брекерного пояса радиальные шины превосходят диагональные по износостойкости и долговечности и при этом обеспечивают более низкие потери на качение и меньшее теплообразование. Радиальные шины с металлокордом в каркасе и брекере называются цельнометаллокордными (ЦМК) и характеризуются повышенными скоростными характеристиками, безопасностью и надежностью движения, меньшим расходом топлива и лучшей ремонтопригодностью. Они пригодны к 4-5 кратному восстановлению, что в 1,7-2 раза выше, чем у шин комбинированной конструкции. Применение метал-локорда в каркасе грузовых ЦМК-шин позволило стабилизировать их габариты; снизить теплообразование при эксплуатации на 15-20 о С, повысить грузоподъ-ёмность на 10% и полный ресурс шины с учетом многократного восстановления протектора - на 70-100%. Высокая износостойкость, многократное ремонто-восстановление и низкий расход топлива повышают экологическую безопасность эксплуатации ЦМК-шин. Однако их конструирование, требования к материалам и технология их производства требуют особых подходов.

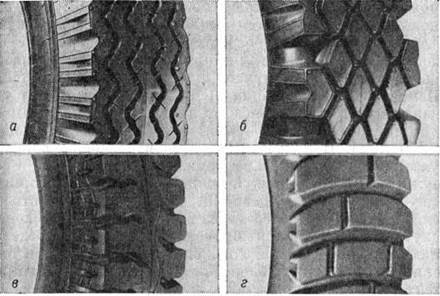

Беговая дорожка - это наиболее массивная часть протектора с рисунком, от которого зависят удобство управления автомобилем, сцепление с дорогой и сопротивление качению шины, износостойкость и другие эксплуатационные характеристики покрышки. Рисунок протектора состоит из выступов в виде отдельных шашек или грунтозацепов и выемок, включая канавки и щелевидные прорези шириной до 1,5мм в массиве выступов. Под насыщенностью рисунка протектора понимают долю площади поверхности беговой дорожки, приходящуюся на выступы. Различают следующие типы рисунков (рис.1.4):

· дорожный рисунок, образованный узкими продольными канавками, – для дорог с усовершенствованным покрытием, например асфальтобетонным;

· универсальный рисунок с узкими канавками в средней части и широкими канавками по краям беговой дорожки, – для смешанных дорожных условий;

· карьерный - рисунок с небольшим числом узких канавок и массивными малорасчлененными выступами – для скалистых и каменистых грунтов;

Рис 1.4. Типы рисунков беговой дорожки протектора грузовых шин:

а-дорожный, б-универсальный, в-повышенной проходимости, г-карьерный.

Шины РС являются разновидностью радиальных шин, в которых роль жёсткого брекерного пояса выполняют съёмные протекторные кольца, армированные металлокордом с перпендикулярным расположением нитей по отношению к меридиональному сечению (рис.1.5). Рисунок колец может быть дорожного или универсального типа или повышенной проходимости, а при износе рисунка они заменяются новыми без восстановительного ремонта шины. Существуют конструкции шин с одним и тремя протекторными кольцами, которые устанавливают между резиновыми направляющими выступами на наружной поверхности ненакачанного каркаса-корпуса. Конструкторские работы по повышению долговечности радиальных шин продолжаются в направлении использования дополнительных усиливающих слоёв по внутреннему профилю и между слоями покрышки и использования новых материалов с меняющимися по профилю жёсткостными характеристиками.

Рис.1.5. Шины РС с тремя (а) и одним (б) протекторным кольцом:

1-протекторные кольца, 2-направляющие выступы, 3-каркас, 4-обод.

Способ герметизации шин – важный конструктивный признак, по которому их подразделяют на камерные и бескамерные шины (рис.1.6). Бескамерная шина – это покрышка, отличающаяся от покрышки камерной шины наличием герметизирующего слоя толщиной 2-2,5мм из газонепроницпемой резины и уплотнительных бортовых лент, а также конструкцией бортов. Воздух, накачиваемый непосредственно в полость покрышки, удерживается в ней благодаря посадке шины на герметичный обод под натяжением. Разновидность бескамерных шин – двухполостные шины, разделенные внутри эластичной диафрагмой. При проколе таких шин воздух выходит только их одной полости, а диафрагма растягивается, облегая внутреннюю поверхность покрышки. Бескамерные шины превосходят камерные по безопасности движения вследствие небольшой утечки воздуха при проколе, по простоте обслуживания и ремонта, а также по массе, так как герметизирующий слой легче камеры. Однако для герметичной посадки бескамерной шины на обод требуются специальное монтажное оборудование и повышенная точность изготовления ободов из высокопрочных материалов. В зависимости от соотношения Н/В шины подразделяют на широкопрофильные, обычного профиля и низкопрофильные. При одном наружном диаметре ширина профиля В обычных шин в 1,5-1,9 раза меньше, чем широкопрофильных. Низкопрофильные шины при той же ширине профиля В имеют меньший наружный диаметр. Увеличение ширины профиля и уменьшение его высоты было одним из главных направлений совершенствования конструкций пневматических шин с момента их появления.

Рис.1.6. Сечение камерной (а), бескамерной (б) и двухполостной бескамерной (в) шин:

Системы обозначений шин разнообразны. В обозначении шин обычного профиля двумя числами первое и второе число указывают ширину профиля и посадочный диаметр в мм (например, 240-508, 170-380) или в дюймах (например, 6.70-15). При обозначении по другой системе первое число показывает округленный наружный диаметр шины, а второе – округленную ширину профиля в мм (например, 1140´700). В некоторых случаях обозначение состоит из трех чисел: первое – наружный диаметр, второе – ширина профиля, а третье - посадочный диаметр обода в мм (например, 1200´500-508). Первым числом обозначения легковых шин часто указывают ширину профиля в мм, вторым - высоту профиля в процентах к его ширине, третьим – диаметр обода в дюймах, а радиальных - буквой R после второго числа (например, 175/70R13). Шина имеет порядковый номер, который наносят на боковине, перед ним указывают завод-изготовитель и дату выпуска. Камеры и ободные ленты обозначают чаще так же, как и покрышки, для которых они предназначены.

Пневматическую шину широко применяют, главным образом, благодаря ее амортизирующим свойствам. Она значительно смягчает толчки от неровностей дороги, передаваемые водителю и корпусу машины. Это свойство особенно важно для сельскохозяйственных тракторов, работающих в условиях бездорожья и в большинстве своем не имеющих подвески. От свойств шины зависят также основные эксплуатационные показатели машины: тягово-сцепные свойства, вредное воздействие на почву, навесоспособность, управляемость и др. В конечном итоге все эти показатели определяются типом и величиной деформации шины под действием внешних сил.

Различают деформации пневматической шины четырех видов: радиальную (нормальную); окружную (тангенциальную); поперечную (боковую); угловую.

Радиальная деформация шины происходит под действием нормальной нагрузки GH. Эта деформация измеряется нормальным прогибом hH, равным разности свободного г0 и статического гст радиусов колеса (рис. 3):

Нормальный прогиб характеризует нагрузочную способность шины, плавность хода, тягово-сцепные свойства и давление на почву. С увеличением прогиба улучшается плавность хода и снижается давление на почву, но повышаются напряжения в элементах конструкции шины, снижаются усталостная прочность и срок ее службы.

Наибольшее допустимое значение нормальной нагрузки GH, при которой, несмотря на радиальную деформацию, обеспечивается заданный срок службы шины при заданном давлении воздуха в ней, принято называть грузоподъемностью шины.

Нормальная нагрузка GH регламентирована государственными стандартами. Применительно к тракторным шинам стандарт устанавливает максимальную нагрузку на шину и соответствующее ей давление воздуха, а также минимально допустимое давление воздуха в шине и максимальную нагрузку при этом давлении.

Нормальный прогиб hH шины обусловлен ее деформацией не только в радиальном, но и в окружном и поперечном направлениях.

Рис. 3. Радиальная деформация шины

Различают шины низкого, среднего и высокого давления. Шины низкого давления в сравнении с шинами высокого давления имеют больший объем воздуха, меньшее число слоев корда. Они мягче воспринимают толчки от неровностей дороги и обладают лучшими амортизирующими свойствами. Для шин низкого и среднего давления нормальная допустимая деформация шины составляет 15. 20% ее высоты, а для шин высокого давления — 10. 12%.

Один из основных агротехнических параметров, регламентируемых стандартом и техническим заданием на трактор, — давление колеса на почву. При заданной нормальной нагрузке оно определяется давлением воздуха в шине, размером колеса (отпечатка), материалом и конструкцией шины. Чем выше давление воздуха в шине, тем больше давление колеса на почву.

С учетом условий работы и конструктивных особенностей на тракторах применяют шины низкого давления, а на автомобилях — высокого и среднего. Шины низкого давления обеспечивают плавный ход трактора, сравнительно низкое давление на почву и более высокий тяговый КПД при работе на мягких почвах.

Нормальная жесткость шины характеризуется коэффициентом нормальной жесткости

Чем больше допустимый прогиб шины Ан, тем меньше жесткость шины и выше плавность хода.

Все помнят маркировку TT, TL название камерных шин или цельнолитых, но что скрывается за этими названиями и какие преимущества и недостатки есть у шин для спецтехники, читайте в этой статье.

Для работы на спецтехники в основном используются 2 вида шин: цельнолитые и пневматические шины. Пневматика делится на еще 2 подкатегории — это камерные и бескамерные шины.

В итого мы имеем 3 основных вида:

· Пневматические камерные шины (TT)

· Пневматические бескамерные шины (TL)

В этой статье мы рассмотрим, чем шины отличаются, а также какие достоинства и недостатки имеет каждый вид.

1. Пневматические камерные шины (TT)

Пневматические – это шины, которые внутри себя имеют определенную полость, которая наполнена воздухом под давлением.

Пневматические камерные шины имеют внутри себя специальную камеру для воздуха. В свою очередь такие шины делятся на еще подвиды: диагональные и радиальные.

Преимущества камерных шин:

· Стоимость камерных шин ниже, чем бескамерных – это обусловлено производственными моментами и разницей в используемых материалах.

· Хорошие амортизационные свойства.

· Камерные шины не чувствительны к боковым повреждениям. При боковом повреждении можно или отремонтировать или заменить камеру.

· Данные шины меньше повреждают грунт.

· Легко подбирается диск и при небольших повреждениях диска не возникает проблем.

Недостатки камерных шин:

· Самый существенный недостаток в том, что при проколе камера сдувается очень быстро и менять шину нужно на месте, тк нет возможности доехать до сервиса на технике.

· Сложный монтаж колеса.

· При нагрузке шина нагревается , вследствие трения камеры о покрышку.

· Для ремонта обязательно полностью разобрать колесо, даже при незначительных повреждениях.

Данные шины лучше использовать на спецтехнике, которая работает в условиях ровного рельефа где нет острых камней, режущих кромок и тд.

2. Пневматические бескамерные шины (TL)

Отличие этих шин от камерных в том, что в них вместо камеры, есть полость между ободом и покрышкой колеса куда закачивается воздух.

Преимущества бескамерных шин:

· При производстве используется смесь из резины, что дает большую эластичность колесу.

· Данные шины не бояться перепада температур.

· При проколе воздух выходит медленно и в шине сохраняется давление, что позволяет доехать до сервиса.

· Имеет меньший вес, чем камерная, следовательно снижается нагрузка на подвеску.

· Бескамерные шины меньше нагреваются и изнашиваются при эксплуатации.

· Довольно простой и быстрый ремонт при небольших повреждениях шины

Недостатки бескамерных шин:

· Установка бескамерных шин требует наличие специального оборудования и более высоких умений от мастера.

· При разгерметизации шина не поддается ремонту.

· Дорогостоящий ремонт шин.

· Высокая чувствительность к повреждениям диска – даже небольшая вмятина может привести к быстрой потере давления и невозможности продолжать движение.

3. Цельнолитые шины

Такие шины отличаются от пневматических тем, что у них присутствует специальный слой, усиленный стальными нитями и позволяющий шине крепиться прямо на ободе.

Преимущества цельнолитых шин:

· Главное преимущество цельнолитых шин то, что они не боятся проколов.

· Не нужно тратить время на измерения давление внутри шин.

· Цельнолитые шины, могут быть белого цвета – такие шины применяются в в случаях с повышенными санитарными нормами на объекте.

Недостатки цельнолитых шин:

· Шины достаточно грубые, сильно повреждают грунт.

· Низкие амортизационные характеристики шины.

· Для монтажа шин необходимо специальное оборудование

· Высокая цена шины.

Цельнолитые шины прекрасно подходят для строительных работ, не бояться проколов, но являются дорогостоящими.

Читайте также: