Подключение воздуха на камазе

Прицеп (полуприцеп) оборудован рабочим и стояночным тормозами, а также электромагнитным клапаном, который при включении вспомогательного тормоза тягача подает сжатый воздух в тормозные камеры прицепа (полуприцепа).

Тормозные механизмы, установленные на всех колесах прицепа (полуприцепа), унифицированы с тормозными механизмами автомобилей и являются общими для рабочего и стояночного тормозов.

Тормозные механизмы приводятся в действие с помощью тормозных камер, устройство которых аналогично устройству тормозных камер передней оси автомобилей.

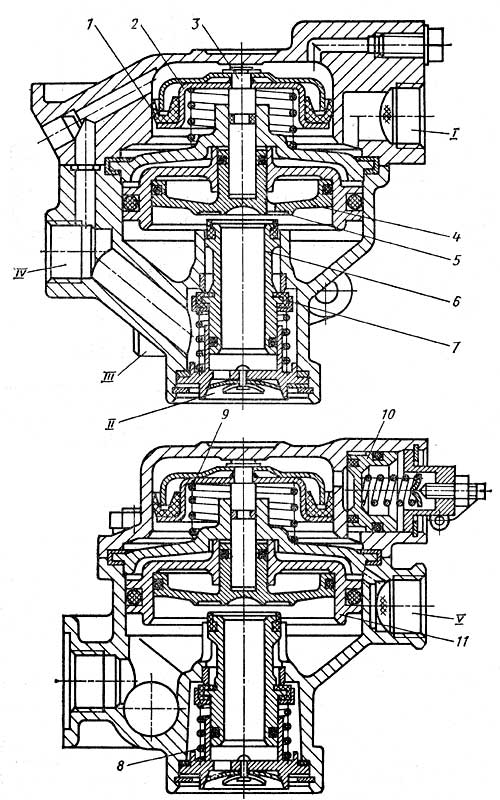

Воздухораспределитель КамАЗ

При однопроводном приводе соединительная магистраль присоединена к выводу I. Подаваемый сжатый воздух отгибает края манжеты 1 поршня 2 и проходит в баллон прицепа через вывод IV. Камеры прицепа выводом III соединены с атмосферой через открытый выпускной клапан 5, полую клапанную втулку 6 и атмосферный вывод II.

При падении давления в магистрали (торможение) давление в выводе I также уменьшается, и поршень 2, преодолевая сопротивление пружины 9, под действием давления в выводе IV движется вниз. Вместе с ним перемещаются шток 3 и поршень 4. При этом выпускной клапан 5 закрывается, а впускной клапан 7 открывается, и сжатый воздух из баллона прицепа через вывод IV поступает к выводу III к далее к камерам прицепа. Следящее действие осуществляется поршнем 4.

Если давление в соединительной магистрали повышается (происходит оттормаживание), процесс проходит в обратном порядке. Поршни 2 и 4 движутся вверх, впускной клапан 7 закрывается, затем открывается выпускной клапан 5, соединяя вывод III (тормозные камеры) с атмосферным выводом II.

В случае двухпроводного привода питающая магистраль присоединена к выводу I, а управляющая (тормозная) магистраль — к выводу V. Подаваемый по питающей магистрали сжатый воздух через манжету 1 поршня 2 поступает в баллон прицепа через вывод IV.

При торможении сжатый воздух, подаваемый к выводу V, воздействует на поршень 11 и перемещает его вниз. Сжатый воздух из баллона прицепа поступает в тормозные камеры, присоединенные к выводу III, Следящее действие осуществляется в этом случае поршнем II.

Воздухораспределитель имеет встроенный уравнительный клапан 10. При однопроводном приводе, когда давление воздуха, подводимого к выводу I, не превышает 5,2 кгс/см2, клапан 10 не работает. В случае двухпроводного привода при подаче к выводу I сжатого воздуха с номинальным давлением 7 кгс/см2 клапан 10 открывается, и давление над поршнем 2 и под ним выравнивается.

При аварийном падении давления в питающей магистрали клапан 10 сначала остается открытым, и давление в баллоне прицепа также уменьшается. Если давление в магистрали становится ниже 5,3 кгс/см2, то клапан 10 закрывается, и давление в баллоне прицела и над поршнем 2 не изменяется. При дальнейшем понижении давления в магистрали воздухораспределитель тормозит прицеп так же, как и при однопроводном приводе.

Рис. 127. Воздухораспределитель КамАЗ:

I — вывод в соединительную или питающую магистраль; II — вывод в атмосферу; III — вывод к тормозным камерам; IV — вывод к воздушному бал дону; V — вывод в управляющую тормозную магистраль;

1 — манжета; 2 — поршень; 3 — шток; 4 — внутренний поршень; 5 — выпускной клапан; 6 — втулка клапана; 7 — впускной клапан; 8 — пружина; 9 — уравновешивающая пружина; 10 — уравнительный клапан; 11 — наружный поршень.

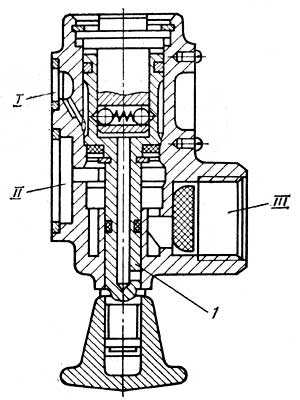

Кран раcтормаживания КамАЗ

Кран раcтормаживания КамАЗ установлен на воздухораспределителе и предназначен для растормаживания пришла (полуприцепа) в отцепном состоянии.

Сжатый воздух из соединительной магистрали однопроводного привода или питающей магистрали двухпроводного привода подводится к выводу III и далее через вывод II поступает в воздухораспределитель прицепа. Вывод I соединен с баллоном прицепа через воздухораспределитель.

При сцепке прицепа с тягачом и подводе воздуха к выводу III шток 1 крана автоматически занимает рабочее положение.

Во время движения автопоезда шток 1 крана находится в рабочем положении. Впускной клапан открыт, и сжатый воздух от вывода III идет к выводу II.

При расцепке прицепа положение крана не меняется, прицеп затормаживается вследствие падения давления в питающей магистрали двухпроводного привода или в соединительной магистрали однопроводного привода.

Если необходимо передвинуть отцепленный прицеп, нужно вытянуть шток 1 крана до отказа на себя. При этом впускной вывод III закрывается (он сообщен с атмосферой), а полости выводов I и II соединяются, сжатый воздух из баллона прицепа, подведенный к выводу I, через вывод II поступает в воздухораспределитель, и прицеп растормаживается.

Рис. 128. Кран растормаживания КамАЗ:

I — вывод к воздушному баллону; II — вывод к воздухораспределителю; III — вывод в соединительную или питающую магистраль; 1 — шток.

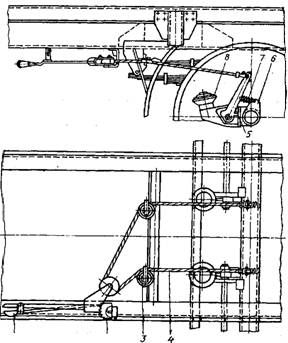

Стояночные тормоза прицепа и полуприцепа

Стояночный тормоз прицепа КамАЗ предназначен для его затормаживания при сцепке, расцепке и на стоянке. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 1 с рукояткой, троса 4 и двух приводных рычагов 5, воздействующих на тормозные механизмы задних колес. Для затормаживания прицепа необходимо рычаг 1 потянуть на себя до отказа.

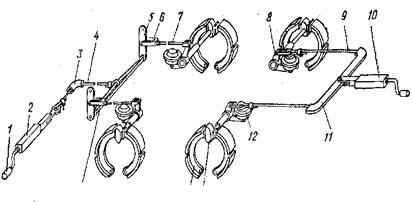

Электромагнитный клапан

В расторможенном состоянии сердечник электромагнитного клапана под действием пружины закрывает впускной клапан 2 электромагнита, соединяющий вывод II и полость А. Полость А через вывод I соединена с атмосферой. Под действием сжатого воздуха, подведенного к выводу II, двухступенчатый поршень 3 прижат к верхнему упору. Под действием пружины втулка 5 находится в нижнем положении. При этом впускной клапан 4 закрыт, выпускной 6 открыт, выводы III к IV сообщаются между собой, а через воздухораспределитель — с атмосферой. Тормозные цилиндры прицепа расторможены.

Когда вспомогательный тормоз тягача включается, цепь электромагнита 1 замыкается, сжатый воздух из вывода II через открывшийся впускной клапан 2 магнита по каналу поступает в полость А, и двухступенчатый поршень 3 перемещается вниз. При этом сначала закрывается выпускной клапан 6, а затем открывается впускной клапан 4, и сжатый воздух из баллона прицепа поступает к выводу III и далее к тормозным камерам прицепа. Одновременно сжатый воздух через канал 7 поступает в полость Б следящего поршня П.

В случае увеличения давления в выводе III выше заданного поршень 11, преодолевая усилие пружины 8, перемещается вниз вместе с втулкой 5 до тех пор, пока не начнет закрываться впускной клапан 4. В выводе III устанавливается давление, соответствующее предварительному натяжению пружины 8, которое регулируют болтом 9.

Ряс. 120. Электромагнитный клапан КамАЗ:

I — вывод клапана электромагнита; II — вывод к воздушному баллону, III — вывод к тормозным камерам; IV — вывод к воздухораспределителю;

1 — электромагнит; 2 — впускной клапан электромагнита; 3 — двухступенчатый поршень; 4 — впускной клапан; 5 — втулка клапана; 6 — выпускной клапан; 7 — канал; 8 — уравновешивающая пружина; 9 — регулировочный болт; 10 — выключатель с размыкающими контактами; 11 — следящий поршень.

Когда вспомогательный тормоз выключается, цепь электромагнита размыкается, сердечник под действием пружины перемещается вправо, закрывает впускное отверстие клапана 2 и открывает свободный проход сжатого воздуха из полости А в атмосферу через вывод 1.

При растормаживании процессы происходят в обратном порядке, и сжатый воздух из тормозных камер прицепа выходит в атмосферу через вывод III, открытый выпускной клапан 6, вывод IV и атмосферный вывод воздухораспределителя.

В случае торможения рабочим тормозом сжатый воздух от воздухораспределителя поступает к выводу IV, далее через открытый клапан 6 в вывод III проходит к тормозным камерам прицепа.

При оттормаживании сжатый воздух выходит в атмосферу через вывод III, открытый клапан 6, вывод IV и атмосферный вывод воздухораспределителя.

Предотвращает одновременное действие клапана выключатель 10 с размыкающими контактами. Он соединен дроссельным отверстием с полостью В и размыкает цепь электромагнита при подаче воздуха от воздухораспределителя к выводу IV.

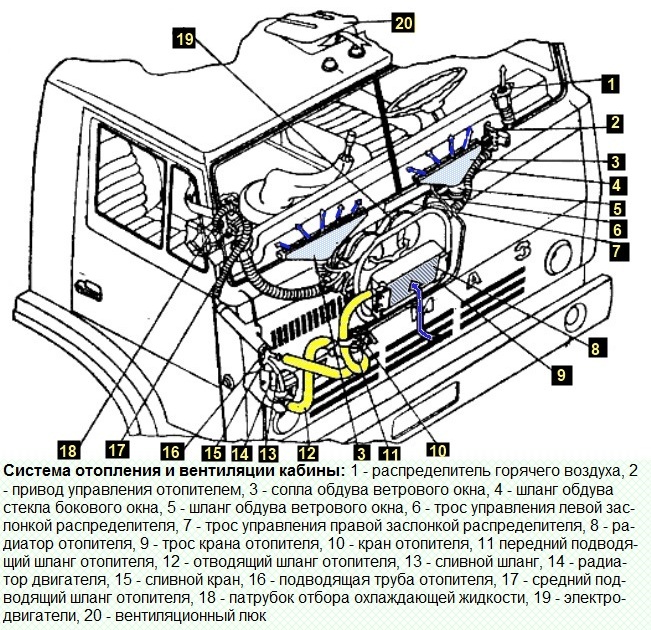

Отопитель кабины состоит из радиатора с краном 10, двух вентиляторов с электродвигателями, распределителей горячего воздуха с заслонками, двух распределителей воздуха и органов управления.

Радиатор 8 установлен в нише за облицовочной панелью и включен в систему охлаждения двигателя. Горячая жидкость поступает в радиатор по подводящему шлангу 11 через кран 10 отопителя.

Пройдя через радиатор, жидкость по доводящему шлангу 12 отопителя поступает в нижний бачок радиатора 14 системы охлаждения двигателя.

Наружный воздух проходит к радиатору через решетку облицовочной панели.

Пройдя через радиатор, нагретый воздух двумя вентиляторами подается по воздуховодам к соплам обдува ветровых стекол. К ногам водителя и пассажиров воздух подается через отверстия воздухораспределителей.

Для направления воздуха на стекла дверей служат распределители 1 воздуха, установленные на панели приборов с левой и правой сторон. Решетки распределителей воздуха в горизонтальной плоскости поворачиваются на 360°.

Тепловой поток регулируйте краном отопителя, а также изменением частоты вращения рабочих колес вентиляторов.

Для получения максимального теплового потока кран отопителя должен быть полностью открыт, электродвигатели 19 вентилятора должны работать с максимальной частотой вращения, заслонки в распределительных каналах должны быть открыты полностью.

При подаче в кабину перегретого воздуха прикройте кран отопителя.

Для дальнейшего уменьшения подачи в кабину теплого воздуха переключите, электродвигатели вентиляторов на более низкую частоту вращения или выключите их. В этом случае воздух подается в кабину за счет скоростного напора, возникающего при движении автомобиля.

Эффективность работы отопителя зависит от температуры жидкости в системе охлаждения двигателя. При температуре" жидкости ниже 75ºС эффективность работы отопителя резко падает.

Кран отопителя зимой должен быть полностью открыт.

Кран и заслонки воздухораспределителей управляются рычагами привода 2, расположенными под приборным щитком, слева от рулевой колонки.

Верхний рычаг управляет краном отопителя, а два нижних рычага — заслонками правого и левого воздухораспределителей. Промежуточные, положения рычагов позволяют плавно изменять эффективность обогрева кабины и ветровых стекол;

Клавишный переключатель электродвигателей вентиляторов расположен на панели предохранителей справа от рулевой Колонки.

При работе отопителя не закрывайте полностью кран отопителя, так как при этом нарушается циркуляция жидкости через радиатор.

Вентиляция кабины естественная — используется встречный поток воздуха при движении автомобиля.

Для вентиляции кабины используйте поворотные форточки, опустите стекла дверей, откройте на крыше вентиляционный люк, который устанавливается в четырех фиксированных положениях.

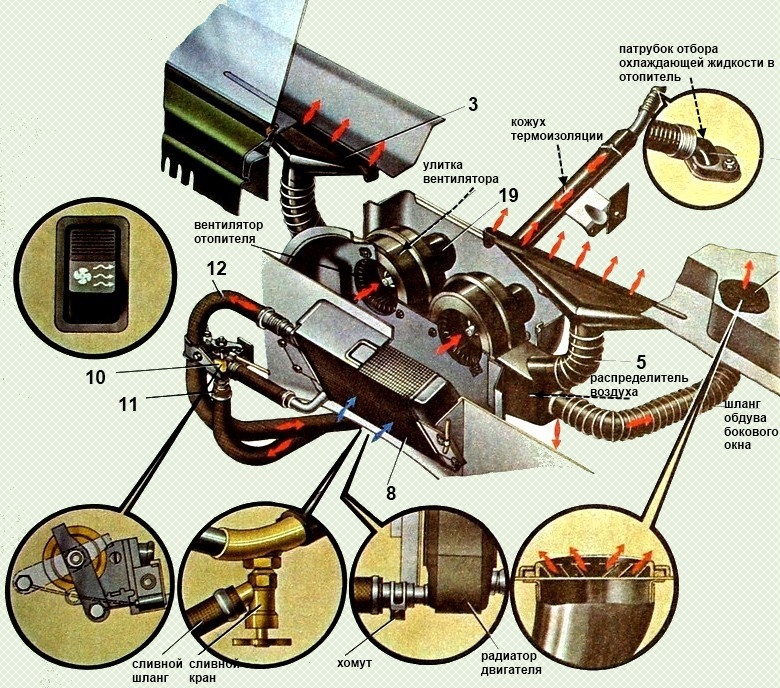

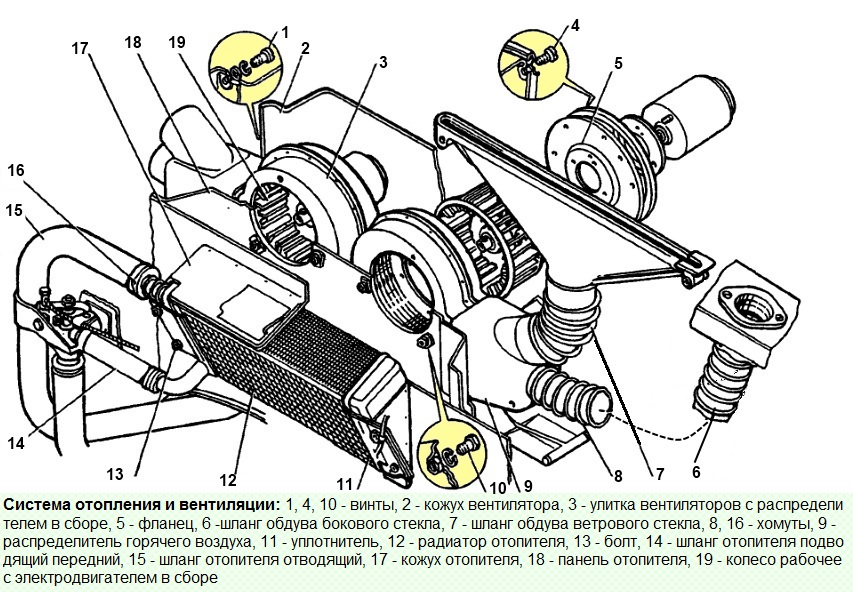

Замена отопителя

Отопитель обычно заменяют при течи и механических повреждениях радиатора, повреждениях кожухов, крыльчаток и электродвигателей, ухудшающих работу отопителя

Потребуются инструменты: ключи на 10, 12, отвертка, посуда для охлаждающей жидкости

Подготавливаем автомобиль и выключаем аккумулятор

Разъединяем штекерные разъемы электродвигателей вентиляторов

Выкручиваем винты 1 и снимаем кожух 2 вентилятора

Выкручиваем винты 4 крепления фланцев 5 и снимаем рабочие колеса 19 с электродвигателями в сборе

Ослабляем хомутики 8 и отсоединяем от распределителя горячего воздуха 9 шланги 6 и 7 обдува боковых и ветровых стекол

Выкручиваем винты 10 крепления улиток 3 вентиляторов с распределителями в сборе к панели 18 отопителя и снимаем улитки

Поднимаем переднюю облицовочную панель кабины

Ослабляем хомутики 16 и отсоединяем от радиатора 12 отопителя шланги: передний подводящий 14 и отводящий 15

Выкручиваем болты 13 крепления радиатора к кожуху 17 отопителя и снимаем радиатор

Установка отопителя

Устанавливаем радиатор 12 отопителя в кожух 17 отопителя, проверив наличие и исправность уплотнителя 11

Вкручиваем болты 13 крепления радиатора к люку панели отопителя

Подсоединяем к патрубкам радиатора шланги 14 и 15, закрепляем их хомутиками 16

Подсоединяем к панели 18 отопителя улитки 3 вентиляторов с распределителями в сборе и вкручиваем винты 10

Подсоединяем к патрубкам распределителей 9 воздуха шланги 6 и 7 обдува боковых стекол и ветрового стекла и закрепляем шланги хомутами

Устанавливаем в улитках 3 рабочие колеса 19 с электродвигателями в сборе и закрепляем фланцы 5 на улитках винтами 4

Устанавливаем кожух 2 вентиляторов и закрепляем его винтами 1

Соединяем штекерные разъемы электродвигателей вентиляторов

Доливаем в систему охлаждения двигателя охлаждающую жидкость до нормального уровня

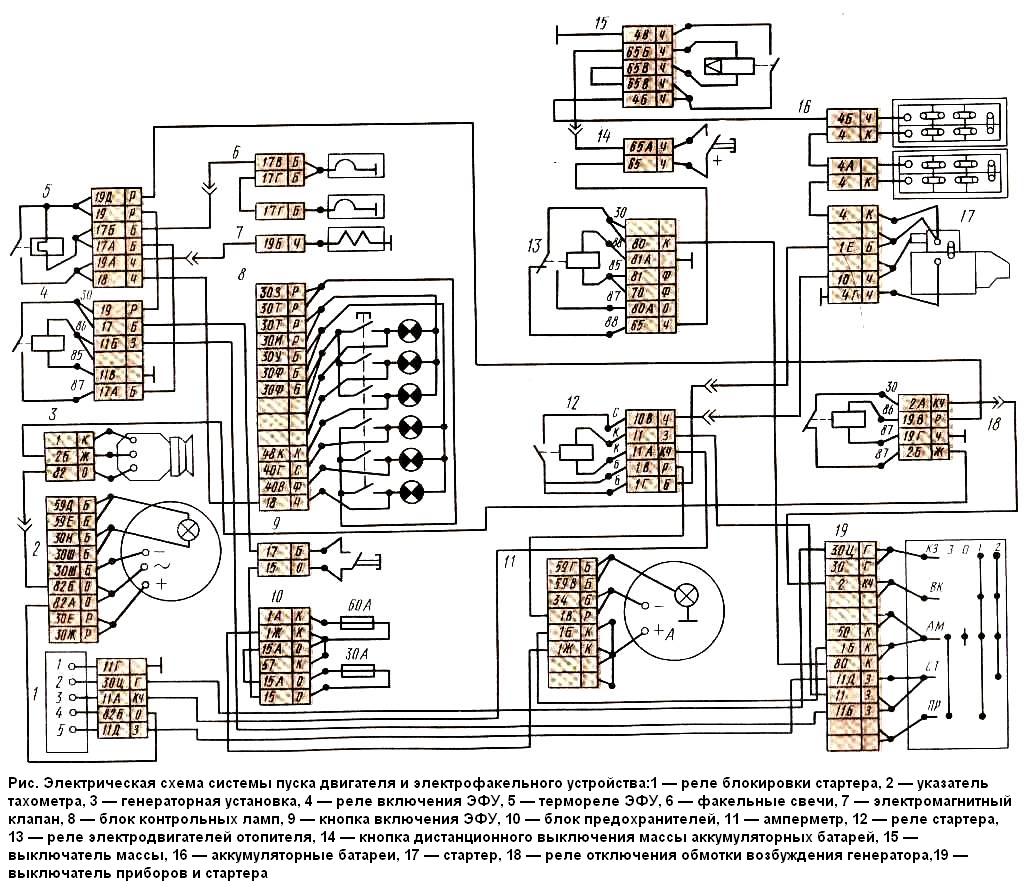

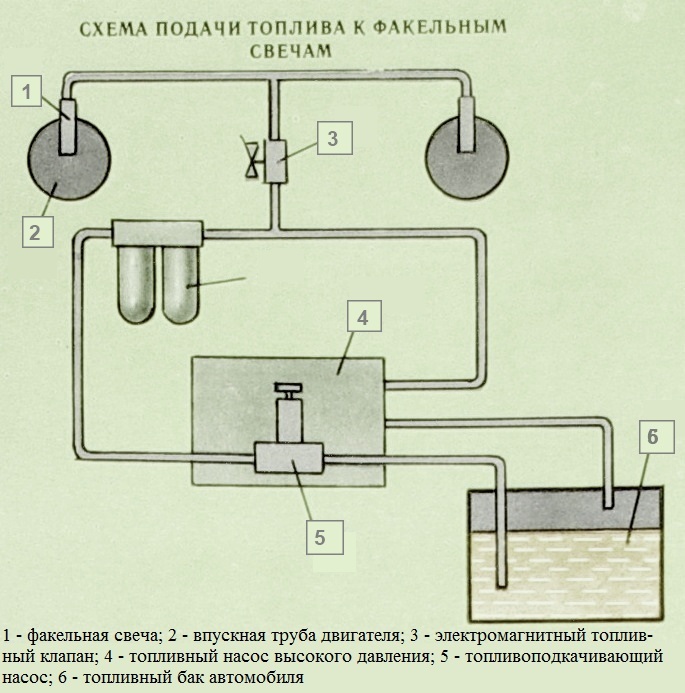

Условно систему электрофакельного устройства можно подразделить на две взаимосвязанные: топливную и электрическую.

Топливная система обеспечивает также дозировку дизельного топлива на сгорание.

Она подключена к системе питания двигателя топливом.

Основным элементом электрофакельного устройства являются факельные свечи.

Они установлены во впускных трубопроводах двигателя так, чтобы обеспечивалась равномерная подача подогретого воздуха и паров топлива во все цилиндры.

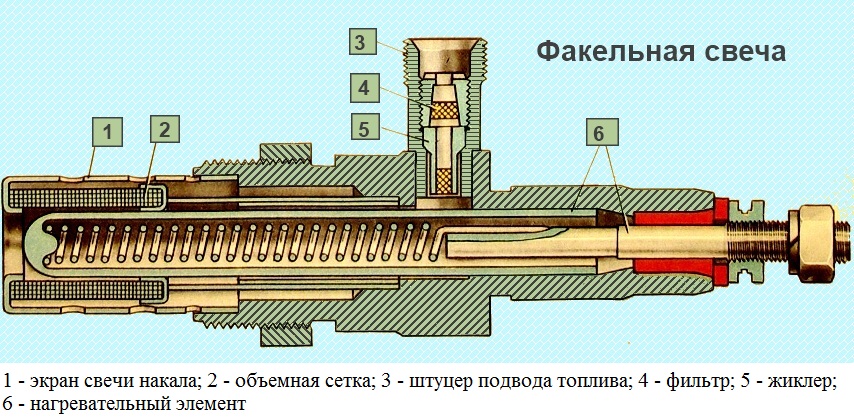

Корпус 1 факельной свечи (рис. 1) неразборной конструкции, имеет нижнюю резьбовую часть для вворачивания во впускной трубопровод и фиксации на нем контргайкой 6.

Нагревательный элемент 2 выполнен в виде штифтовой свечи и представляет собой металлический кожух, внутри которого запрессована спираль в специальном наполнителе.

Наполнитель обладает хорошей теплопроводностью и электрически изолирует спираль от кожуха.

Нагревательный элемент осуществляет нагрев свечи до рабочей температуры, что обеспечивает испарение и воспламенение дизельного топлива.

Топливо поступает из системы питания к штуцеру, где очищается фильтром 7, а затем попадает в кольцевую полость, образованную поверхностью нагревательного элемента и испарителем 5. Количество топлива дозируется жиклером 8.

Для увеличения поверхности испарения служит объемная сетка 4, окруженная экраном 3 с двумя рядами отверстий.

Экран защищает факел пламени от срыва потоком воздуха, засасываемого в цилиндры двигателя.

Принцип работы электрофакельного устройства заключается в следующем

Перед пуском двигателя с помощью ручного топливопрокачивающего насоса создают избыточное давление топлива, которое в период провертывания коленчатого вала стартером поддерживается топливным насосом.

Клапан-жиклер фильтра тонкой очистки и перепускной клапан ТНВД, перекрывающие дренажные топливопроводы, обеспечивают подачу топлива к факельным свечам 13 с минимальной задержкой во времени под давлением 20. 40 кПа.

При таком давлении обеспечивается минимальное время для образования факела пламени. Увеличение или уменьшение этого давления приводит к задержке образования факела и соответственно к увеличению времени пуска.

Топливо проходит через электромагнитный клапан 11 и попадает к предварительно нагретым факельным свечам, где оно дозируется, нагревается и испаряется.

Воспламенение топлива и образование факела пламени происходят в силу того, что в этот момент провертывается стартером коленчатый вал двигателя и во впускных трубопроводах появляется поток воздуха, обдувающий факельные свечи.

Частицы не сгоревшего во впускных трубопроводах топлива в виде паров попадают в цилиндры вместе с нагретым воздухом, где воспламеняются и способствуют воспламенению основного топлива, впрыснутого через форсунки.

Для сокращения времени выхода двигателя на устойчивый режим предусмотрена возможность совмещения его работы с работой электрофакельного устройства. При этом обеспечивается устойчивое удержание факела вс впускных трубопроводах при работе двигателя на холостом ходу.

Техническая характеристика изделий ЭФУ

- - номинальное напряжение, В - 19

- - потребляемый ток при номинальном напряжении, А 11- 11,8

- - пропускная способность по топливу, см 3 /мин 5,5-6,5

- - номинальное напряжение, В - 24

- - номинальный ток Ампер - 22,8

- - время от момента включения тока до замыкания контактов, с 50-65

- - время замкнутого состояния контактов после отключения тока, с > 45

- - номинальное напряжение, В - 24

- - напряжение включения (открытия), В >12

- - напряжение отключения (закрытия), В >6

- - потребляемый ток при напряжении 12 В, А

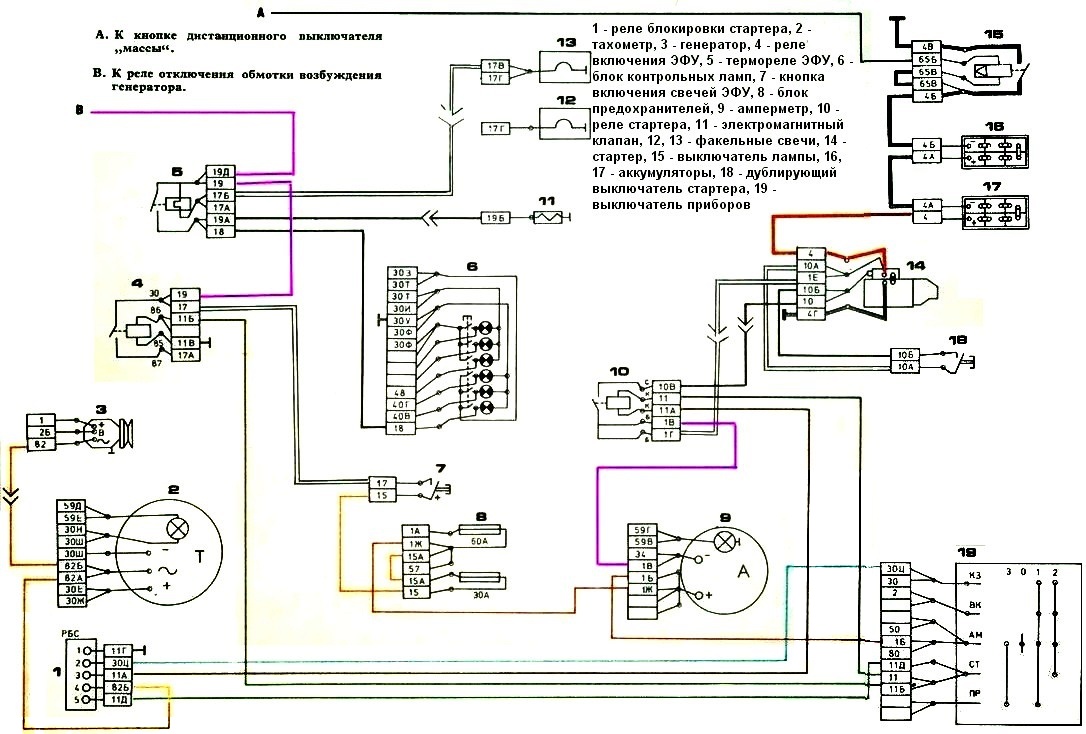

Электрическая схема

ЭФУ питается от аккумуляторных батарей автомобиля и включает в себя факельные свечи 6 (рис 2), термореле 5, служащее для включения электромагнитного топливного клапана 7, и контрольной лампы блока 8, сигнализирующей о том, что свечи достаточно нагреты и подано питание на электромагнитный клапан; реле 4, предназначенное для включения свечей на максимальный разогрев; реле 18 отключения обмотки возбуждения генератора на период работы ЭФУ.

Для приведения в действие ЭФУ нужно нажать кнопку 14 дистанционного включения массы, затем нажать кнопку 9 и удерживать ее в таком положении до загорания лампы в блоке 8, затем включить стартер поворотом ключа выключателя 19 во второе положение, не отпуская кнопки 9.

Следует иметь в виду, что нельзя держать кнопку 14 нажатой более 2 с, поскольку в противном случае возможен перегрев обмотки электромагнита выключателя 15.

Нормально замкнутые контакты реле 13 электродвигателей отопителя кабины задействованы для подачи тока в обмотку электромагнита выключателя 15. Это сделано для предотвращения возможности отключения аккумуляторных батарей

Упрощенные схемы подключения ЭФУ (чтобы было проще понять как работает электрофакельное устройство):

Возможные неисправности ЭФУ и методы устранения

Стрелка вольтметра в нижней границе шкалы

- Замыкание спирали термореле или электропроводов

Если свечи исправны, отсоединить от термореле провод, соединяющий его с кнопкой включения ЭФУ.

Отсутствие изменения показаний стрелки указывает на замыкание спирали термореле. В этом случае следует заменить термореле.

Если спираль термореле цела (определяется на ощупь) и при отсоединенных от свечей проводах положение стрелки не меняется, то это указывает на замыкание электропроводов.

- Замыкание свечи на массу

Отсоединить провод от вывода левой свечи, исключив контакт наконечника с массой, и вновь включите ЭФУ. При выходе стрелки за пределы шкалы отсоединить провод от вывода правой свечи.

Отсутствие выхода стрелки за пределы шкалы указывает на замыкание правой свечи. Заменить отказавшую свечу.

После устранения замыкания рекомендуется проверить состояние изоляции электропроводов, работоспособность термореле и реле включения ЭФУ, а если замыкание произошло при пуске двигателя работоспособность шунтирующего реле

Показание вольтметра не изменяется

- Перегорание спирали термореле

Включите ЭФУ и проверьте напряжение на выводах термореле. Отсутствие напряжения на выводе со стороны штекерного соединения при наличии напряжения на другом выводе свидетельствует о перегорании спирали.

- Перегорание свечей или отсутствие контакта в цепи

Включите ЭФУ и проверьте наличие напряжения на выводах каждого изделия ЭФУ, начиная с факельных свечей. Наличие напряжения на выводе правой свечи свидетельствует о перегорании свечей. Замените свечу, и восстановите контакт

- Перегорание одной из свечей

Включить ЭФУ на 10-15 секунд, затем заменить холодную свечу

Нет факела свечи

- Отсутствие поступления топлива к свече

Ослабить топливоподводящий штуцер на свече.

Включить ЭФУ и после загорания сигнализатора (открытие электромагнитного клапана) провернуть с помощью стартера коленчатый вал.

Если топливо при открытом клапане не просачивается через неплотно завернутое резьбовое соединение штуцера, устранить неисправность в системе питания топливом

- Непрохождение топлива через свечу

Вывернуть свечу из коллектора.

Промыть и продуть сжатым воздухом жиклер, топливный фильтр и топливоподводящие полости.

Проверить наличие пламени факела

- Негерметичность системы питания топливом

Проверка работы ЭФУ

Работу ЭФУ следует проверять при исправных и заряженных аккумуляторных батареях в следующем порядке:

- — проверить исправность сигнализатора ЭФУ на панели приборов в кабине (нажатием кнопки контроля);

- — включить ЭФУ и определить время момента включения ЭФУ до загорания сигнализатора.

Для первого включения ЭФУ оно должно составлять при температуре воздуха выше нуля 50-70 секунд, а при температуре ниже нуля — 70-110 секунд.

При повторном включении ЭФУ время загорания сигнализатора сокращается, поэтому для получения достоверного значения необходимо дать остыть термореле до температуры окружающего воздуха:

- — проверить наличие пламени факела во впускных коллекторах.

Для проверки факела необходимо:

- — вывернуть свечи из коллекторов, подсоединить к ним топливные трубки и электропровода;

- — обеспечить надежное соединение корпусов свечей с массой и убедиться, что вывод изолирован от массы;

- — включить ЭФУ и после загорания сигнализатора с помощью стартера провернуть коленчатый вал.

Если нет пламени, то заменить неисправную свечу.

Работоспособность реле 4 включения ЭФУ определите в следующем порядке:

Работоспособность реле отключения ОВГ определите так:

- — нажмите кнопку ЭФУ и пустите двигатель стартером. Стрелка амперметра при изменении частоты вращения двигателя во всем диапазоне должна показать разрядный ток около 30 А. Остановите двигатель и только после этого отпустите кнопку ЭФУ;

- — вновь пустите двигатель и убедитесь, что генератор дает заряд.

Примечание. При подготовке автомобиля к первой зимней эксплуатации дополнительно проверьте подачу топлива к свечам ЭФУ и пропускную способность свечей.

Ремонт ЭФУ

Изделия электрофакельного устройства ремонту не подлежат; при обнаружении отказа изделия замените его.

Для проверки подачи топлива к свечам отсоедините топливопровод от свечи и прокачайте систему питания двигателя топливом ручным топливоподкачивающим насосом.

Затем откройте электронагнетательный клапан, подав напряжение на штекер клапана со штекера провода подкапотной лампы.

При этом из отсоединенного топливопровода должно появляться топливо.

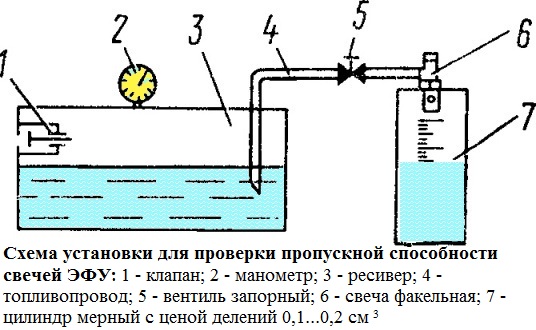

При избыточном давлении дизельного топлива 73,6 кПа (0,75 кгс/см 2 ) и температуре 15-25°С пропускная способность свечи должна быть 5,5-6,5 см 3 /мин.

Замер производите после предварительного пролива свечи топливом в течение 20-30 секунд.

При отсутствии указанных стендов соберите установку по схеме на рис. 5.

Для определения величины потребляемого тока свечи соберите схему (рис. 6), позволяющую иметь выходное напряжение постоянного тока 19 В.

Напряжение поддерживайте реостатом 2. При таком напряжении потребляемый ток через минуту после включения свечи должен быть 11-11,8 А.

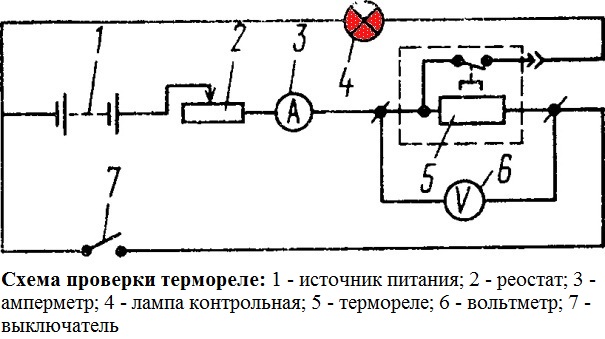

Для проверки параметров термореле соберите схему, указанную на рис. 7.

Термореле установите на горизонтальную поверхность защитным экраном вверх.

Номинальную величину тока 22,8 А, проходящего через реле, устанавливайте и поддерживайте реостатом 2.

Время до замыкания контактов и удержания их в замкнутом состоянии определяйте по загоранию контрольной лампы 4. Для этого один провод контрольной лампы соедините со штекером термореле, а второй — с источником постоянного тока (аккумуляторной батареей).

Время с момента включения тока до замыкания контактов термореле (загорание контрольной лампы) при температуре окружающего воздуха 15-25 °С должно быть 55- 65 секунд, а время удержания контактов (горения контрольной лампы) после отключения — не менее 45 секунд.

Герметичность электромагнитного клапана проверяйте подачей сжатого воздуха под давлением 147 кПа (1,5 кгс/см 2 ) к входному каналу клапана.

При погружении клапана в воду не должны выделяться пузырьки воздуха

Техническое обслуживание

- — промойте свечи и освободите топливопроводы ЭФУ от летнего топлива (после замены топлива в системе питания на зимнее топливо);

- — проверьте работу ЭФУ.

Промывая свечи ЭФУ, очистите от отложений защитную гильзу 1 (рис. 10) и сетку 2, после этого промойте их бензином.

Для освобождения топливопроводов ЭФУ от летнего топлива после замены его на зимнее в системе питания электродвигателя:

Тормозные механизмы системы барабанного типа с двумя внутренними колодками, диаметр тормозных барабанов 420 мм, ширина накладок 180 мм. Передние тормозные камеры — диафрагменные, типа 30, задние — типа 30/24.

Привод рабочих тормозных систем — пневматический, раздельный. Количество ресиверов 6, общим объемом 120 л.

Номинальное давление в пневмоприводе (6,5—8,0 кгс/ см2).

Давление сжатого воздуха в пневмоприводе регулируйте винтом 2 регулятора давления (см. рис. Регулятор давления). При вворачивании винта величина регулируемого давления увеличивается, при выворачивании — уменьшается.

В тормозной системе автомобиля установлен адсорбентный осушитель воздуха 3 (см. рис. Регулятор давления). Осушитель выполнен совместно с регу-лятором давления и предназначен для охлаждения, выделения конденсата и поддержания требуемого давления сжатого воздуха поступающего от компрессора. Подаваемый от компрессора в осушитель сжатый воздух проходит через фетровый диск и гранулант, очищается и попадает дальше в тормозную систему. После заполнения тормозной системы и срабатывания регулятора давления происходит очистка грануланта от влаги воздухом, выходящим в атмосферу, через атмосферный вывод осушителя. Техническое обслуживание осушителя заключается в периодической замене фильтрующего элемента по мере его загрязнения (примерно раз в два года).

Для накачки шин на регуляторе давления имеется клапан отбора воздуха, закрытый колпачком 1 (см. рис. Регулятор давления). При отборе воздуха шлангом ля накачки шин из комплекта инструментов подсоедините его вместо колпачка, навернув до упора гайку-барашек, и понизьте давление сжатого воздуха в пневмоприводе, потому что при холостом ходе компрессора отбора воздуха нет. Для снижения давления откройте кран слива конденсата на любом ресивере. Конденсат из ресиверов сливайте ежедневно по окончании работы. Давление сжатого воздуха в пневмоприводе при этом должно быть номинальным.

Краны слива конденсата откройте, отведя в сторону толкатель за кольцо (см. рисунок). Не тяните шток вниз и не нажимайте его вверх. После слива конденсата доведите давление сжатого воздуха в пневмоприводе до номинального.

Управление рабочими тормозными системами автомобиля осуществляется двухсекционным краном с приводом от педали.

Положение тормозной педали относительно пола кабины регулируйте согласно Схеме установки педали на тормозной кран. Регулировкой установочного и регулировочного болтов необходимо обеспечить положение площадки педали под углом 35о ±2о и свободный ход педали 10-15 мм. Установочный болт зафиксировать контргайкой, регулировочный болт перед регулировкой покрыть герметиком УГ7.

Конструкция пневмопривода тормозных меха-низмов автомобиля предусматривает возможность экстренного растормаживания при горизонтальном положении рукоятки крана управления стояночной и запасной тормозными системами независимо от степени заполненности ресиверов воздухом. Таким образом, возможно начинать движение после того, как погаснет контрольная лампа стояночной тормозной системы. Следует помнить, что при отсутствии воздуха в ресиверах (показания манометра) рабочая тормозная система не действует и торможение нужно проводить ручным тормозным краном. Кроме того, при отсутствии сжатого воздуха в пневмосистеме автомобиль можно растормозить с помощью винтов механизма аварийного растормаживания, которые встроены в цилиндры пружинных энергоаккумуляторов.

На автомобилях предусмотрена установка регулировочных рычагов с автоматической регулировкой зазора в тормозных механизмах между тормозной накладкой и барабаном.

Для обеспечения нормальной работы автоматических регулировочных рычагов, а также после смены изношенных тормозных накладок, необходимо произвести начальную регулировку ходов штоков тормозных камер. В дальнейшем необходимость в регулировке отпадает до полного износа накладок.

Регулировку ходов штоков тормозных камер следует производить, когда шток тормозной камеры находится в полностью расторможенном состоянии (растормозите энергоаккумулятор с помощью крана управления стояночным тормозом) и отсоединен от регулировочного рычага. Регулировку осуществляйте в следующем порядке:

- убедитесь, что рычаг перемещается рукой в направлении торможения иполностью возвращается в исходное положение;

- вращением червяка регулировочного рычага совместите отверстия корпусарычага и вилки штока тормозной камеры. Присоедините шток тормозной камеры спомощью пальца, шайбы и шплинта (см. рис. Регулировка тормозов савтоматическими рычагами, 1);

- нажмите на управляющий блок регулировочного рычага до упора в направленииего вращения по стрелке на корпусе (см. рис. Регулировка тормозов савтоматическими рычагами, 2);

- соедините фиксирующий кронштейн и управляющий блок рычага болтом и гайкой,не нарушая положение управляющего блока;

- вращением червяка регулировочного рычага разожмите колодки до ихсоприкосновения с тормозным барабаном (см. рис. Регулировка тормозов савтоматическими рычагами, 3);

- поверните червяк в обратную сторону приблизительно на 3/4 оборота(см. рис. Регулировка тормозов с автоматическими рычагами, 4).При этом должна ощущаться характерная работа зубчатой муфты регулировочногорычага и момент проворота червяка должен быть не менее 42 Н.м;

- убедитесь в работоспособности рычага. Для этого подайте 5 раз сжатыйвоздух при давлении 0,б. 0,7 МПа (б. 7 кг/см2 ) в тормозную камеру. При этомчервяк рычага должен повернуться по часовой стрелке на некоторый угол(см. рис. Регулировка тормозов с автоматическими рычагами, 5);

- проверьте, что при подаче и выпуске сжатого воздуха, шток тормозной камерыперемещается без заедания. Ход штока камеры должен находиться в пределах40. 45 мм.

При большей величине хода отрегулируйте его, вращая червяк;

- убедитесь, что в отторможенном состоянии барабан вращается равномерно и свободно, не касаясь колодок.

На автомобилях может быть установлена 4-х канальная антиблокировочная система (АБС) тормозов типа 4S/4M (4 датчика /4 модулятора) с микропроцессорным блоком управления фирмы Wabco (Германия).

Основное назначение системы - автоматическое поддержание оптимального торможения автомобиля без блокировки (юза) колес независимо от того, на какой дороге происходит торможение - скользкой или сухой.

Благодаря этому автомобили приобретают ряд достоинств:

- повышение активной безопасности за счет обеспечения устойчивости иуправляемости в процессе торможения и повышение тормоз ной эффективностиавтомобиля, особенно на мокрых и скользких до рогах;

- продление срока службы шин;

- возможность увеличения средней безопасной скорости движения.

Устранение неисправностей

Причиной неисправности тормозной системы могут быть утечки сжатого воздуха в пневмоприводе из-за негерметичности соединений трубопроводов и гибких шлангов. О негерметичности контуров пневмопривода сигнализируют светящиеся лампы предупредительных сигналов на щитке приборов и зуммер. При достижении давления в контурах выше 450— 550 кПа (4,5—5,5 кгс/ см2) лампы должны погаснуть, и одновременно должен прекратить звучание зуммер. Время заполнения ресиверов сжатым воздухом до номинального давления не должно превышать 8 мин при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Герметичность пневмопривода проверяйте при номинальном давлении, включенных потребителях сжатого воздуха и неработающем двигателе. Места большой утечки воздуха определяйте на слух. Незначительные утечки можно определить, покрывая соединения трубопроводов мыльной эмульсией,

При поиске неисправностей пользуйтесь Схемой пневматического привода тормозных систем, на которой условно изображены тормозные аппараты и трубопроводы, соединяющие их.

Регулировка тормозов с автоматическими рычагами

Схема пневмопривода тормозных систем автомобиля КАМАЗ-6520

1 - тормозные камеры типа 30;

2 - манометр;

3 - кран управления вспомогательной тормозной системой;

4 - пневмоцилиндр привода рычага останова двигателя;

5 - пневмоцилиндр привода заслонок механизма вспомогательной тормозной системы;

6 - выключатель сигнала торможения;

7 - двухсекционный тормозной кран;

8,9 - датчики падения давления;

10 - кран управления стояночной тормозной системой;

11 - охладитель;

12 - компрессор;

13 - осушитель;

14 - ресивер контура III;

15 - ресивер контура IV;

16 - четырехконтурный защитный клапан;

17 - духмагистральный перепускной клапан;

18 - автоматический регулятор тормозных сил;

19 - ускорительный клапан;

20 - ресивер контура II;

21 - ресивер контура I;

22 - тормозная камера 30/24 с пружинным энергоаккумулятором;

23 - контрольная лампа стояночного тормоза;

24 – клапан управления тормозами прицепа;

25,26 – автоматические соединительные головка (питающая и управляющая);

27 – модуляторы антиблокировочной системы;

В,С,Д,Е - клапаны контрольных выводов.

I – к потребителю сжатого воздуха;

А – клапан забора воздуха для накачивания шин

Читайте также: