Снижение уровня воды в волге

В последние годы на Волге уже наблюдались случаи обмеления. В широком смысле все они были связаны с тем, что управление речными потоками осуществляется, прежде всего, исходя из промышленных и хозяйственных нужд, а вопросы, касающиеся долгосрочных последствий для экономики и сохранения естественного состояния водоемов, находятся на последнем месте, считают эксперты.

Почему произошло обмеление

По его мнению, ответственность должны нести Росводресурсы, которые с одной стороны принимают рекомендации межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (в нее входят представители целого ряда отраслевых министерств и ведомств), но с другой — режим попуска определяют единолично.

Гендиректор туристической компании Astarta group Ольга Смычковская отмечает, что погода вещь непредсказуемая, и жаловаться на форс-мажор можно лишь в небесную канцелярию.

Почему прогнозы не всегда сбываются

Глава Росгидромета Максим Яковенко недавно заявил о возможном ухудшении качества прогнозов погоды из-за проблем с финансированием. По его словам, из 47 спутников Росгидромета работают лишь девять, оборудование ведомства находится в сильной зависимости от зарубежной техники, государство не выделяет деньги на ее обновление.

Текущие бизнес-интересы важнее природы и долгосрочных экономических последствий

Управление речными потоками производится не только (или не столько) ради природы и населения, но и для извлечения денег. Некоторые решения могут быть вызваны стремлением к выручке в большей степени, чем другими мотивами.

По его словам, в связи с этим обмеления чаще всего происходят по вине гидроэнергетиков. Эколог приводит в пример обмеление Волги возле Городецкого шлюза в Нижегородской области, где часто возникают проблемы с судоходством, и пересыхание Волго-Ахтубинской поймы.

В 2015 году из-за темпов сброса воды с Волжской ГЭС вода не дошла до 80-90% озер Волго-Ахтубинской поймы, многие из которых пересохли, не получили влаги заливные луга, погибла рыба и пернатые. Власти Волгоградской области закачали в пойму 5,9 млн кубометров воды насосами.

По мнению Асхата Каюмова, режимы попуска находятся в тесной зависимости от неравных лоббистских возможностей разнообразных ведомств — Росводресурсов, Росрыболовства, межведомственной рабочей группы, которая представляет заинтересованные органы власти и компании, и так далее.

В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом, что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологической катастрофой, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления, и действительно ли ситуация столь катастрофична?

В Татарстане из-за обмеления Волги перенесли открытие скоростных речных линий, сообщил в понедельник региональный портал InKazan со ссылкой на минтранс республики. Но это, пожалуй, не главная и не единственная проблема из тех, что возникли в регионах Поволжья из-за жаркой погоды нынешней весной.

Пользователи соцсетей выражают недоумение по поводу сброса воды в Куйбышевском водохранилище, из-за которого обмелели не только сама Волга, но и Кама, Свияга, Меша и другие мелкие притоки больших рек Волжского водного бассейна. Пользователи выкладывают фотографии с обнажившимися берегами водоемов, называя произошедшее - экологической катастрофой.

Заметим, что такая ситуация наблюдается не только в Татарстане. На критическое снижение уровня воды в Волге жалуются пользователи соцсетей в Саратовской, Тверской, Самарской областях, Астрахани и Ульяновске. Наибольшего пика обсуждение обмеления Волги достигло в майские праздники.

Татарстан, на территории которого находится более половины Куйбышевского водохранилища, достиг договоренности с федеральным центром об увеличении уровня воды в водоеме к середине июня на 2,6 метра. К настоящему времени он ниже нормы более чем на три метра.

Чиновники минприроды Татарстана и Ульяновской области объясняют, что причиной падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище стали погодные условия и попуски воды. Поясним – попуском называют периодическую или эпизодическую подачу воды из водохранилища для регулирования расхода или уровня воды на нижележащем участке водотока или уровня воды в самом водохранилище.

Гидролог, специалист по использованию водных ресурсов Михаил Болгов пояснил газете ВЗГЛЯД:

«По моей информации, происходящее пока еще не критично.

Год, к сожалению, маловодный, потому и возникли сложности с наполнением Волжско-Камского каскада, добавил он.

Всегда, когда речь идет об управлении системой многоцелевого назначения, какие-то цели реализуются с большим приоритетом, какие-то – с меньшим, заметил собеседник.

Осенью 2021 года был зафиксирован критически низкий уровень воды на Куйбышевском водохранилище (Жигулевская ГЭС) — за последний месяц он опустился до 49,92 метра по Балтийской системе, при оптимальном уровне в 52-53 метра. Показания этого года упали ниже, чем в 2019 году, и стали новым рекордом за все время наблюдений. В Росводресурсах сообщили, что с 11 ноября сброс вода из водохранилища был уменьшен для стабилизации уровня.

Астраханская область столкнулась с катастрофическим дефицитом воды

Некоторые чиновники и эксперты утверждают, что обмеление — это естественное явление, многоводные годы сменяются маловодными. Наблюдения показывают, что за последние 30 лет объем водных ресурсов в целом по стране увеличился на 5% по сравнению с предыдущим периодом, а на Волге годовой сток остался практически без изменений. Если объем воды один и тот же, то почему второй год подряд случаются рекордные обмеления?

Причиной стали осадки или что-то еще?

Одной из причин обмеления реки Волги называют глобальное потепление. Рост средних годовых температур приводит к изменению режима выпадения осадков и пересыханию водоемов Волжского бассейна. Зимы становятся теплыми и малоснежными, а весенние месяцы — более сухими. Процесс снеготаяния растягивается, вода испаряется и не успевает наполнить русла рек, впадающих в Волгу. Многие эксперты считают, что этот фактор пока не играет существенной роли, но возможно будет иметь значение в будущем.

Другой причиной низкого уровня воды являются изменения водного баланса в экосистемах Волжского бассейна. Осушение болот, вырубка защитных лесов, сокращение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос приводит к нестабильности водных сезонов. Раньше весной вода задерживалась в болотах и лесах, которые летом защищали реки от пересыхания. Но из-за уничтожения этих важных экосистем, весной вода переполняет русла и вызывает сильные половодья, а летом возникает дефицит воды.

Карьерная разработка песка, строительство жилья и инфраструктуры на пойменных территориях и вблизи рек также меняют устоявшиеся водотоки. Изменение водного баланса в частности является одним из аргументов против строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме. Многочисленные протоки, ерики и озера могут пересохнуть, изменится уровень грунтовых вод. В результате пострадают не только экосистема поймы, но и Волга не получит в нужный момент необходимого для наполнения объема воды.

Почему система водохранилищ и гидроэлектростанций не справляется?

Волга давно не является свободно текущей рекой, движение ее вод полностью зарегулировано. Волжско-камский каскад гидроэлектростанций (ГЭС) состоит из 12 комплексных гидроузлов на Волге и Каме и является важнейшим поставщиком энергии для промышленности европейской части России, источником воды для населения и нужд промышленности и сельского хозяйства.

Сложности в регулировании уровня воды возникают из-за того, что очень трудно прогнозировать приток, зависящий от множества факторов. На это накладываются интересы различных пользователей водных ресурсов, которые регулирование должно учитывать и уравновешивать. Рыболовному хозяйству, жителям городов и поселений, промышленному и сельскому хозяйства, водному транспорту в разные сезоны необходим разный уровень воды в реке. Как замечают эксперты, приоритет зачастую отдается энергетической отрасли.

Многолетние наблюдения показывают, что годовой объем воды в Волге значительно не изменился. Но больше воды стало приходить зимой и гораздо меньше — летом. Это тоже связано с деградацией водоохранных зон и пойменных территорий, пересыханием малых рек. В целях защиты населения от наводнений и максимизации прибыли зимой и весной воду пропускают через турбины ГЭС. А летом приток воды уже не может наполнить водохранилища и случается обмеление.

Значит, водохранилища не помогут. Чем тогда это обернется для природы и людей? Мы все останемся без воды?

Волга всегда была главной рекой страны — на территории Волжского бассейна живут около 40 млн человек, создается около 45% процентов всей промышленной и 50% сельскохозяйственной продукции. При снижении уровня воды под угрозой оказывается работа водозаборных сооружений. Волга также является крупной транспортной артерией — на нее приходится более половины всех речных грузоперевозок. Обмеление и заиливание русел Волги и ее притоков нарушит работу речного транспорта.

Другая проблема снижения уровня воды в реках Волжского бассейна — массовая гибель речной фауны. Вода на мелководье прогревается быстрее, начинают бурно расти водоросли, которые лишают рыбу кислорода и насыщают воду токсичными продуктами своей жизнедеятельности. Некоторые виды рыб вымирают из-за пересыхания русел маленьких рек и отсутствия доступа к мелководьям, куда рыба раньше приходила на нерест. При обмелении в 2019 году были утрачены на 80% нерестилища русского осетра, на 40% севрюги, на 92% белуги.

Наконец, изменение гидрологического режима рек Волжского бассейна может привести к деградации ценных природных ландшафтов. Пойменные леса и луга, водно-болотные угодья из-за низкого уровня грунтовых вод, коротких половодий, небольшого количества осадков и маловодности рек пересыхают и постепенно превращаются в степи и пустыни. С такими проблемами сталкиваются на протяжении всего течения Волги. Наиболее известным примером является деградация ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы.

Тогда как решить проблему обмеления Волги? Кто-то этим занимается?

Эксперты приходят к выводам, что, во-первых, нужно остановить деградацию ландшафтов в водоохранных зонах и восстановить водоохранные функции прибрежных территорий, а во-вторых, в процессах регулирования Волжско-Камского каскада ГЭС попытаться сбалансировать интересы экологии и экономики. Эти действия потребует времени и сильной политической воли, но они необходимы для того, чтобы стабилизировать водный баланс Волги и не допускать катастрофического для людей и экосистем обмеления.

Но на самом деле радоваться нечему – не только Волга, но и другие крупные реки России постепенно мелеют. И это может обернуться катастрофой.

Сели на мель

Кстати, первыми пугающее обмеление Волги заметили не учёные, а обыватели.

Сматывайте удочки!

В конце мая один теплоход с туристами пришёл в Нижний Новгород из Москвы с опозданием – долго ждали воды под Городцом при шлюзовании. А тем, кто купил путёвки на маршруты вверх по Волге, возможно, придётся ехать автобусами под Городец, на причал Галанино, чтобы попасть на теплоход уже там. Такова ситуация на великой русской реке!

Ока уходит в песок

Не лучше и в других регионах.

– Ока мельчает сразу по нескольким причинам, – объясняет председатель Рязанского отделения Центра экологической политики и культуры, кандидат географических наук Виолетта Чёрная. – Во-первых, идёт активный забор и накопление воды на хозяйственные и питьевые цели. Прежде всего это касается трёх водохранилищ – Орловского, Щёлковского и Шатского. Ежегодно уменьшается пополнение из реки Клязьмы, которое всегда осуществлялось через канал им. Москвы. А водозабор становится всё больше, пропорционально росту населения в столице.

Кроме того, истощаются подземные горизонты вод – из-за этого у реки мало подземного питания. Влияют и климатические условия. Зимы стали малоснежными. Период подтопления по весне сильно растянулся – он длится целых два месяца. Бурного, масштабного половодья мы тоже не наблюдаем. Также в пойме Оки постоянно добывают песок. Получаются карьеры, в которые вода начинает уходить. А иногда песок смывается в русло. Тем самым у дна реки меняется рельеф, поэтому на некоторых участках глубина уменьшается.

Чапаев бы выжил?

Те, кто видел, в каком состоянии этой весной был печально знаменитый Урал, в котором, согласно легенде, утонул знаменитый комдив Чапаев, печально шутят: нынешний Урал Чапай точно бы переплыл. Небывало жаркий май и практическое отсутствие паводка в регионе отразились и на состоянии главной водной артерии Оренбуржья. Обычно с начала апреля на пару недель он выходит из берегов и заливает пойму. Вода затапливает стоящий на берегу реки посёлок Кузнечный, и, чтобы добраться в город, жители налаживают лодочную переправу. Под ударом стихии традиционно оказываются Овчинный городок и Ситцовка в Оренбурге. Однако в этом году Урал не вышел из берегов. Старожилы признают, что такого скудного паводка они не помнят на своём веку.

– Урал – уникальная река, которая на 95% зависит от снегозапасов и весенних половодий и только на 5% от родников, – говорит начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской обл. Сергей Ридель. – Амплитуда её колебания – одна из самых больших в Европе. Но такого весеннего половодья, как в этом году, не было на протяжении 50 лет. Это связано с низким осенним увлажнением и низким промерзанием почвы в зимний период.

У Урала сегодня две основные проблемы – маловодность и качество воды. Что касается маловодности, у человечества не так много мероприятий, чтобы решить проблему: это лесомелиорация – посадка деревьев в водоохранной зоне, укрепление берегов, рациональное использование воды людьми и предприятиями. Спасти Урал от пересыхания помогает Ириклинское водохранилище. Когда с весенним половодьем приходит мало воды, мы подпитываем Урал через сбросы из водохранилища. До его появления Урал мог пересыхать довольно серьёзно. Сохранились свидетельства из летописей, в которых рассказывают, что монгольский эмир Тимур переходил Урал в 1389 г. во время своего похода, и тогда вода не поднималась выше колена. А сейчас реку можно регулировать, чтобы не дать ей умереть.

Кто виноват?

В чём причина того, что уровень воды в наших реках понизился до критической отметки? Каких последствий ждать?

Куда же делась вода?

Учёные сходятся во мнении, что в этом году к маловодью привели несколько факторов. В основном они носят природный характер и наглядно демонстрируют жителям России, что глобальное потепление способно принести нашей стране не только пользу, но и вполне ощутимый вред.

Средние годовые температуры воздуха (особенно в зимний период) растут. Зимой увеличивается количество и продолжительность оттепелей, уменьшается глубина промерзания грунта, из-за чего талые воды уходят в почву и не наполняют реки. А тёплая затяжная весна приводит к тому, что вода испаряется и, вместо того чтобы прийти в водохранилища, попадает в атмосферу. Тем самым, кстати, ещё сильнее ускоряя процесс глобального потепления. Ведь водяной пар – это парниковый газ похуже углекислоты и метана. Несмотря на то что его содержание в атмосфере составляет всего 0,2–2,5%, на него приходится более 60% парникового эффекта.

В результате всех этих природных явлений водный режим рек значительно меняется. Во время половодий расходы воды сокращаются, а в зимние месяцы, наоборот, увеличиваются. В этом году весной максимальный расход воды, например, для Оки и её притоков составил 20–40% от обычных значений.

«Аномально тёплый, сухой и солнечный осенний период 2018 г. создал условия, в результате которых к началу зимы в бассейнах рек Верхней Волги, Оки, Западной Двины и Днепра, да и большинства рек европейской территории России, почвы оказались сухими, – объясняет Наталья Фролова. – Глубина промерзания к концу зимы была небольшой, что привело к интенсивному впитыванию талых вод. Так, к началу марта на значительной части бассейна Волги почва промёрзла на глубину не более 20 см. Это очень мало.

Ошибка прогнозирования

То, что изменения климата уже привели к существенным перестройкам водного режима рек, отмечают учёные в разных регионах России.

По словам Карягина, поступление воды в Волгу задерживают и плотины, которых достаточно много в верховьях рек, а собранная ими вода также испаряется в атмосферу. Водохранилища способствуют и тому, что дно реки заиливается и многие родники, из которых вода поступает в Волгу, исчезают.

Вообще-то запасы воды в снежном покрове в этом году были около нормы, а где-то даже выше (как в той же Чувашии). Но помимо природных условий свою роль в экстремально низком паводке сыграл ещё один фактор – человеческий.

Коллеге вторит врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов. По его мнению, нынешнее маловодье – следствие неточностей в расчётах. Каждый год в конце зимы и начале весны Федеральное агентство водных ресурсов составляет для всех ГЭС техзадание по сбросам. В них-то и закрались ошибки.

Ни денег, ни кадров

Маловодье рек грозит стать ежегодной проблемой для европейской части России. И дело не только в капризах природы и ошибках прогнозирования. Наталья Фролова уверена, что необходимо решать ряд системных задач – как первоочередных, так и долгосрочных. Нужно вкладывать средства в развитие мониторинга и водно-балансовых станций, ведущих исследования, создавать и внедрять современные модели прогнозирования, готовить научные кадры.

«Раньше кафедру гидрологии суши МГУ (нашего лучшего учебного заведения в этой области) заканчивали 15–20 гидрологов ежегодно, – вспоминает Фролова. – Они шли работать в Росгидромет, водохозяйственные организации, институты РАН. А сейчас нам выделено всего 8 бюджетных мест для обучения в бакалавриате. В магистратуре и того меньше. У наших коллег в Санкт-Петербургском университете похожая ситуация. И такое количество молодых специалистов – на всю европейскую часть страны.

Глобальные проблемы Волги очевидны: размывание берегов, снижение качества питьевой воды. Скажем, вода в Горьковском водохранилище вроде бы стала меньше цвести. Но это ничего не значит. Возможно, на дне что-то происходит, а нам это неизвестно. Не исключено, что там яды осели, и ситуация вскоре может обернуться катастрофой.

В мае 2019 года Волга серьёзно обмелела. В районе Рыбинска Ярославской области прямо посередине реки образовались островки, которых прежде не было. Что происходит с реками и чего ждать дальше?

Все решает шлюз

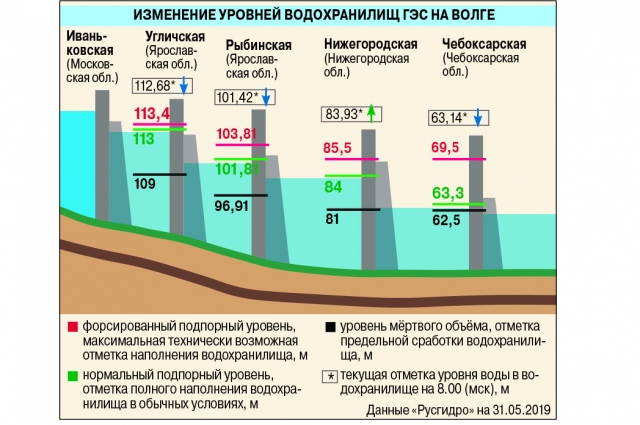

Уровень воды в волжских водохранилищах невысок, хотя предельных показателей (уровня мёртвого объёма, как выражаются гидрологи) не достиг. В Рыбинском водохранилище суда проходят без проблем. Но так далеко не везде.

В эти дни речники следят за ситуацией на Городецком шлюзе (Нижегородская область). В конце мая, к примеру, теплоход с туристами пришёл из Москвы с опозданием – долго ждали воды под Городцом при шлюзовании. А тем, кто купил путёвки на маршруты вверх по Волге, возможно, придётся собраться на причале в Нижнем, сесть в автобусы от круизного оператора и поехать под Городец, на причал Галанино, чтобы попасть на теплоход уже там. Такова ситуация на великой русской реке – у судна может не получиться зайти в Нижний Новгород. Но всё может поменяться в лучшую сторону, надеются волжане.

Щуке вода нужна, как воздух

Другая проблема – идёт нерест рыбы, в Волге её около 70 видов, и маловодье, скорей всего, повлияет на сокращение популяции.

Природа победит

Прогнозирование – дело неблагодарное. В общем и целом, не пересохнет завтра великая Волга. Слава богу, не может пока человек природу скрутить в бараний рог. А что за вода в Волге течёт – вопрос открытый. Обывателям же надо знать: когда ждать катастрофы? Люди просто не понимают, что глобальные негативные изменения накапливаются постепенно, это не дело пары дней.

Надо договариваться

Вода в реке есть, а ума искать компромиссы людям не хватает.

Другой вопрос – что мы сделали на реке каскад гидроэлектростанций и пытаемся его регулировать. Получается плохо. У нас всю зиму около Городца Нижегородской области уровень воды в Волге такой, что никаких проблем для судоходства нет. С ноября по апрель там прекрасно можно пройти судам, одна беда – лёд на воде. А в навигацию там воды для нормального прохождения судов уже не хватает.

Мелеет не только Волга

«Ока мелеет сразу по нескольким причинам, - считает председатель Центра экологической политики и культуры (Рязань), кандидат географических наук Виолетта Чёрная. - Во-первых, идёт очень активное накопление и забор воды на хозяйственные и питьевые цели. Прежде всего это касается трёх водохранилищ – Орловского, Щёлковского и Шатского, которое располагается в Новомосковске. При этом ежегодно уменьшается пополнение из реки Клязьмы. Много воды уходит и в ЖКХ, и в промышленность.

Кроме того, истощаются подземные горизонты вод, у реки мало подземного питания. Влияют на ситуацию и климатические условия. Зимы стали малоснежными. Период подтопления по весне сильно растянулся – длится целых два месяца. Бурного, масштабного половодья тоже не наблюдаем.

К тому же в пойме Оки постоянно добывают песок. Образуются карьеры, в которые вода начинает уходить. Может быть и такое, что песок смывается в русло – у дна реки меняется рельеф. Поэтому на некоторых участках глубина уменьшается.

Читайте также: