Открытие пароходного сообщения по волге

Человек плавает по Волге с того самого момента, как впервые поселился на берегах великой русской реки. Сначала люди ходили по ней на плотах, после стали строить лодки и судёнышки покрупнее. А потом человек сделал великое географическое открытие: оказалось, что по Волге можно плыть тысячи вёрст без остановки, при этом попасть в совершенно неведомые восточные земли! Так тысячи лет назад родилось волжское судоходство.

На вёслах и под парусом

Лодку для плавания по рекам, озёрам и морям люди использовали ещё в каменном веке, так что это транспортное средство существует на нашей планете столько же, сколько и само человечество. Скорее всего, на лодке, выдолбленной из дерева, особенно в обильных водой местностях, люди начали передвигаться даже раньше, чем ездить по суше верхом на лошадях, верблюдах, ослах и других животных.

Изобретение паруса значительно увеличило возможности судоходства. Теперь путешественники при движении могли надеяться не только на течение реки, не только на мускульную силу человека, сидящего на вёслах, но также использовать даровую энергию попутного ветра. Историки считают, что ещё в IX-X веках древние русичи на своих вёртких ладьях под парусом ходили вниз по Волге на сотни и даже тысячи километров. Из-под Пскова, Новгорода и Твери по системе волоков и малых речушек они попадали на Валдайские озера. Оттуда вниз по реке шли в Хазарскую, а затем и в Булгарскую земли и далее добирались до Ногайской орды и Гирканского (Каспийского) моря.

Конец бурлацкого промысла

Пароходные общества

Годы советские

После октябрьских событий 1917 года суда всех частных компаний в Советской России оказались национализированы. В годы Гражданской войны стране было не до развития своего речного флота, и потому крупные государственные пароходства на Волге и в Волжско-Камском бассейне стали создавать лишь с 1923 года, после образования СССР. А дальнейшее расширение грузовых и пассажирских перевозок стало возможным только в 1930-х годах, с началом создания единой глубоководной транспортной системы Европейской части страны.

В январе 1923 года было образовано Волжское государственное речное пароходство (оно же — Волжское госпароходство, или ВГРП, а затем Волжское управление речного транспорта — ВУРТ). Район его деятельности охватывал всю Волгу и её притоки. Пароходство состояло из трёх управлений флотами (пассажирский, буксиро-сухогрузный и нефтеналивной) и пяти речных: Камского, Вельского, Вятского, Окского и Астраханского.

В апреле 1948 года прежняя структура была преобразована в Волжское грузопассажирское пароходство (ВГ-ПРП). Его флот пополнился как вновь построенными судами, так и пароходами, перешедшими в его собственность из дореволюционных национализированных компаний. А в декабре 1954 года на Волге было создано крупнейшее речное транспортное предприятие СССР — Волжское объединённое речное пароходство (ВОРП) с центром управления в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород).

Водные лестницы

Журнал: Тайны 20-го века №39, сентябрь 2019 года

Рубрика: Тени прошлого

Автор: Валерий Ерофеев

Об авторе: Виктор Михайлович Грибков-Майский – член Союза журналистов России.

Речной вокзал в Калинине. Почтовая открытка, 1961 г.

Не так часто можно найти город в Центральной России, который мог бы похвастаться таким водным богатством, как Тверь. Здесь сливаются воедино сразу три реки – Волга, Тьмака и Тверца. Такое исключительно выгодное положение не могли не оценить наши предки, которые много веков назад основали здесь свое поселение. Кто-то из исследователей называет колыбелью Твери стрелку рек Волги и Тьмаки, а кто-то – Волги и Тверцы, где находился древний Отроч монастырь, от которого сегодня остался лишь Успенский собор (1722 год). Долгое время реки служили основными транспортными артериями и соответственно вели в Тверь.

Галера императрицы

|

| Волга в районе современного Рыбинска. Фото Владимира Захарина |

Вышневолоцкая система

А в начале XVIII века была создана первая в России искусственная водная система – Вышневолоцкая, которая соединила Тверь через Тверцу, Цну, Мсту, Волхов и Неву с новой столицей Российской империи – Санкт-Петербургом. Более полутора веков Тверь была крупным перевалочным пунктом по перевозке самых различных грузов по воде. Специально для этого было сконструировано судно-барка, которую можно сегодня видеть на городском гербе Вышнего Волочка, пожалованного городу в 1772 году Екатериной II.

Последнее судно в Санкт-Петербург по Вышневолоцкой системе прошло в 1889 году.

|

| Городецкий шлюз в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина |

Старый бейшлот – земляная плотина на каменном фундаменте с деревянным водосбросом – был разрушен во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Но уже в 1943-м отстроен заново в бетоне.

Повсеместно по Волге, в том числе и в Твери, были построены пристани, а вот свой речной вокзал появился в Твери только в 1938 году (архитекторы Е.И. Гаврилова и П.П. Райский, конструктор И.М. Петраков, инженер И.М. Тигранов). Здание вокзала – одно из наиболее выразительных сооружений советского конструктивизма.

Но история речного вокзала в Твери началась значительно раньше, в 1932 году, и связана она со строительством канала Москва–Волга (Канал им. Москвы) и с созданием Иваньковского водохранилища. Тогда стало ясно, что после того, как водохранилище наполнится, уровень воды в Волге поднимется намного выше, что сделает Тверь полноценным портом. Именно в это время, осенью 1932 года, было начато строительство канала Москва–Волга, а в январе 1934 года – водохранилища.

Одновременно у села Иваньково сооружался мощный гидроузел. Железобетонная и земляная плотина, перегородившая Волгу, была построена в 1936 году. А 23 марта 1937 года в первый раз опускаются щиты Иваньковской плотины; 27 марта волжская вода пошла по каналу. 17 апреля 1937 года все русло канала длиною в 128 км уже заполнено водой. Именно с этого времени уровень воды в Волге поднялся, и в Калинин (так с 1931 года стала называться Тверь) смогли приходить многопалубные пароходы и теплоходы.

Иногда можно прочитать, что речной вокзал в Калинине стал первым на Волге, построенным в советское время, но это не совсем так. Практически одновременно, весной 1933 года, в Москве началось строительство Северного речного вокзала. Оно также было связано со строительством канала имени Москвы, соединившего Волгу и Москву-реку.

Все работы были завершены менее чем за пять лет – в 1937 году. Проект разработали архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. В оформлении здания, построенного в стиле советского конструктивизма, принимали участие скульптор Иван Ефимов, художница Наталья Данько и другие мастера живописи и скульптуры. На верхней галерее располагался ресторан, а внутри здания продавались билеты на прогулочные катера и дальние пассажирские и круизные маршруты.

И внешне, и конструктивно оба речных вокзала имеют много схожего. Как и для Москвы, для Твери здание Речного вокзала было одним из наиболее выразительных сооружений, которое появилось в городе до начала войны.

Тверской вокзал рассчитан на одновременное обслуживание 550 пассажиров. И много лет он жил своей полноценной жизнью, а теплоходы от его причалов отправлялись вниз и вверх по Волге. Объяснялось это и тем, что в то время только по воде можно было добраться до многих населенных пунктов.

В советское время пассажирское судоходство вниз по Волге осуществлялось от Твери до Углича (Ярославская область). Уже давно пассажирское судоходство прекращено. Основная причина – отмена дотирования проезда, без чего речное пассажирское судоходство оказалось убыточным. В настоящее время в Тверь заходят круизные теплоходы, а по Волге в черте города курсируют прогулочные кораблики.

Очень скоро изобретение добралось до России – первый пароход в стране курсировал между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, а уже в 1817 году пароходы начали бороздить Волгу. Мы попытались выяснить, что сейчас напоминает об этих коптящих небо гигантах.

Фото: Ярослав Гунин

– Нижний Новгород, стоящий на берегу двух рек, не мог не привлекать сюда пароходы. Англичане, которые приехали сюда, поразились волжским просторам, и у них тут же родилась идея создать здесь пароходное общество, – рассказывает директор нижегородского музея речного флота Галина Абаева.

Впрочем, первоначально идея у властей одобрения не нашла. Николай I отказал в просьбе, мотивируя это тем, что не изучен фарватер, нет Устава и в составе учредителей общества нет россиян. В 1843 году все эти требования были выполнены, и на Волге (и в России в целом) создано первое пароходное общество.

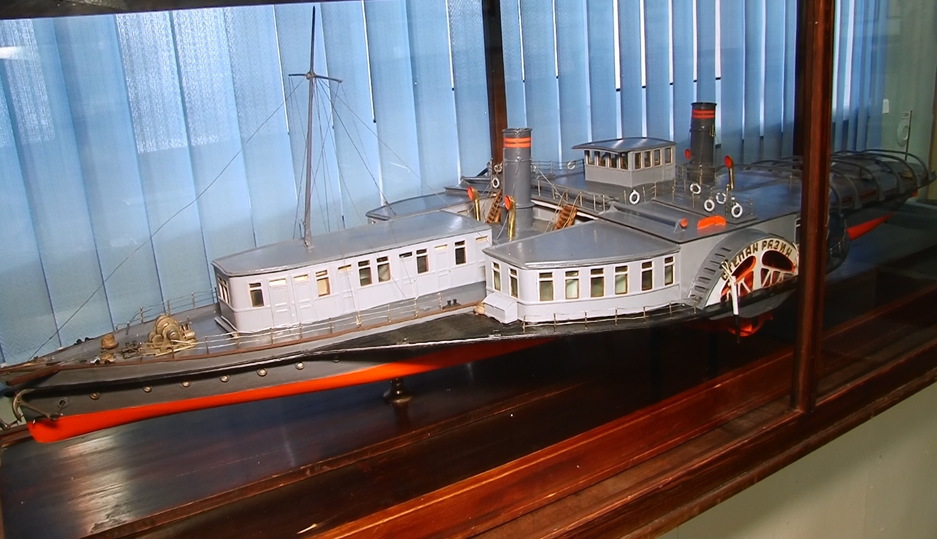

Первый пароход был заказан в Нидерландах, в разобранном виде был доставлен в Нижний Новгород, где в мастерских был собран. В 1846 году он отправился в свое первое плавание, или, как говорят на реке, на свою первую работу.

В 1917 году в Нижнем Новгороде насчитывается уже 59 мощных пароходных компаний и еще две тысячи частных пароходных владельцев.

Оказалось, что свой пароход есть и на Волге, вот только от посторонних глаз он надежно спрятан, а речники не видели его уже несколько лет. Построенный в 1908 году в немецком городе Киле, после войны он был передан Советскому Союзу, где все время работал в качестве буксира-толкача, помогая большим судам отойти от причальной стенки.

Несколько лет назад он вел переговоры с руководством Волжского пароходства о покупке баркаса, но все мечты разбились о суровую реальность. Проще, чтобы судно не досталось никому и сгнило в забвении.

Между тем на предприятии в Кстовском районе, где работает Вадим Иванов, им успешно восстановлены несколько паровых машин. Здесь же представлены и другие экспонаты со старых судов. Когда-нибудь коллекционер мечтает открыть свой музей, в котором будут представлены не только паровые машины, но и вещи, связанные с дореволюционным флотом, и, возможно, пароход мог бы стать таким плавучим музеем.

Первоначально туризм был занятием элитарным, характерным для узкой прослойки состоятельного общества, но к середине XIX века в России сформировался целый класс людей, имевших желание – и, главное, возможность! – путешествовать. Широкому развитию экскурсионной деятельности в Российской империи способствовало создание Общества любителей естествознания в 1853 году. Подобные общества стали появляться в крупных губернских городах, и теперь путешествие могло стать научной экспедицией, если, например, вы привозили домой засушенные цветы для гербария. А еще путешественники стали больше внимания уделять не только красотам природы, но и местным достопримечательностям – храмам, историческим памятникам, музеям… В 1895 году появилось Российское общество туристов, в 1901 году – Русское горное общество. Оба они были ведущими туристскими организациями вплоть до революции.

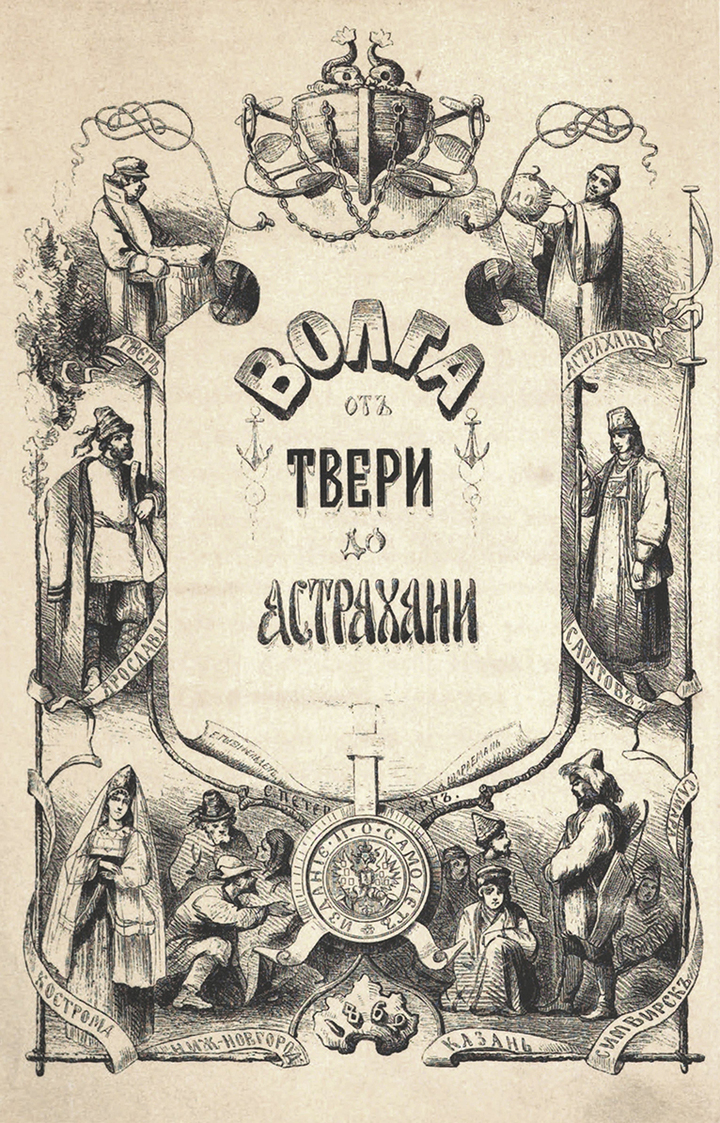

Очень своевременная книга

Наследники Радищева

Каждая глава посвящена описанию одной из губерний, через которые проходил Волжский водный путь. В путеводителе рассказывается о многих больших и малых городах Золотого кольца, в их числе — Ярославль, Кострома, Углич, Плес, Юрьевец-Поволжский. Описаны населенные пункты, исторические и природные достопримечательности Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской и Астраханской губерний. Речь идет как о крупных городах, губернских и уездных центрах, так о и менее заметных, таких, как Молога, Васильсурск, Свияжск и других.

Мы не знаем также, посещал ли он Тверь уже потом, после своего возвращения в Воронеж, но составленный им первый путеводитель по Волжскому водному пути на протяжении почти полувека оставался главным источником информации о Волге для путешествующих.

От рыбы до железа

Алексей Халин: - Особенность одна - громадная протяженность реки и наличие на ее берегах разных территорий. Возили все, от рыбы до железа. С 1870-х гг. начались активные нефтеперевозки. Тогда появились и первые нефтяные танкеры.

- А наши предки задумывались об экологии? Или на тот момент речные ресурсы были так богаты и Волгу не берегли?

Но вот появилась возможность заправлять пароходы нефтепродуктами. Здесь экологический вопрос решили технический прогресс и экономическая выгода. В архивных документах сведений о массовых утечках нефти в Волгу я не встречал. Возможно, это связано с тем, что объёмы этих перевозок по сравнению с нашими днями всё же были не так велики.

- По федеральной программе на оздоровление Волги до 2025 года планируют выделить 257 млрд рублей. Как раньше государство заботилось о реке?

- По закону Российской империи Волга была местом общественного пользования, то есть заниматься, например, судоходством могли все желающие.

Река без границ

- Даже спустя 90 лет книга Ивана Шубина популярна у исследователей. А что известно о судьбе первого историка волжского речного судоходства?

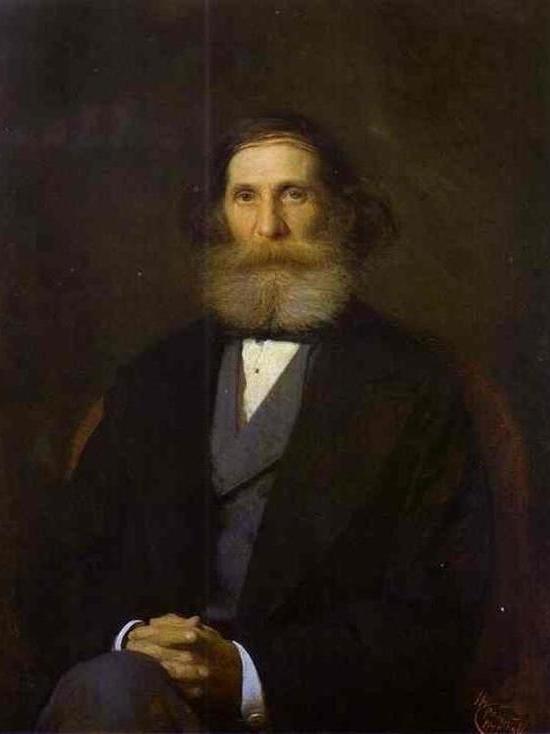

В 1911 году он получает предложение от одного из крупнейших судостроителей и судовладельцев России, главы Нижнего Новгорода в 1913-1918 гг. Дмитрия Сироткина, с которым до того и не был даже знаком, поступить на работу в Совет съездов судовладельцев Волжского бассейна на должность управляющего делами.

- Вы с Шубиным в своих книгах затрагиваете примерно один исторический период Волжского речного пароходства. Что принципиально нового читатель узнает из вашей работы?

- Я историк, а Шубин был, скорее, экономистом. В его работе нет документальной доказательной базы описываемых фактов. Кроме того, я привожу более 400 фамилий волжских капитанов. Это будет интересно нашим современникам, поскольку люди смогут, например, найти в этом списке своих предков.

Еще удалось выяснить, что коренных нижегородцев среди крупных судопромышленников тех лет было не так уж и много. Когда мы говорим о предпринимательстве на транспорте в дореволюционной России, то тогда - впрочем, как и сейчас, - была популярна экстерриториальность: купец жил в Перми, а пароходы его по всей Волге ходили.

Всему свое время

- Волжский речной торговый и пассажирский флот до 1917 года - колоссальная составляющая экономики Российской империи. Новая власть это понимала?

Новой власти хотелось централизовать систему управления. Как показала практика, это было правильное решение. В начале 1920-х гг. было создано Волжское речное пароходство, а уже после Великой Отечественной войны, в 1954 году, возник монополист - Волжское объединённое речное пароходство. Это была огромная организация со своими судостроительными и судоремонтными заводами, с пристанями по всей Волге. Книги об ее истории, к сожалению, пока нет. Без нее полноценно продолжить традицию Ивана Шубина не получится.

- Как, по-вашему, будет дальше развиваться Волжское пароходство?

- Анализировать существование речного пароходства в отрыве от всех транспортных систем России нельзя. В XIX веке системы были одни, сейчас - другие. Технический прогресс не стоит на месте. Очевидно, в условиях рыночной экономики рентабельность речных перевозок, и грузовых, и пассажирских, низкая. Но я думаю, что волжский флот мог бы развиваться и сейчас. Надо только продумать правильные пути.

Читайте также: