Определите тип рифмовки в строках расстилали белый плат и над чашей пели в лад

Продолжим, ребята, знакомство с рифмой, а именно с таким понятием, как метр стихосложения. Мы с вами уже знакомы с двусложными метрами хореем и ямбом. А сегодня мы будем рассматривать трёхсложные метры стихосложения.

Начнём с примера:

Близился сизый закат.

Воздух был нежен и хмелен,

И отуманенный сад

Как-то особенно зелен.

(И. Аннеский)

Составим и рассмотрим его схему:

/ v v / v v /

/ v v / v v / v

/ v v / v v /

/ v v / v v / v

Смотрим на наименьший набор повторяющихся слогов – стопу.

Стопа этого стихотворения выглядит так: / v v. То есть в стопе три слога: первый ударный, вторые два безударные. Метр, содержащий такие стопы называется дактиль.

Стоп в строке две, значит это двухстопный дактиль.

Рассмотрим пример с другим стихотворным трёхсложным метром:

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле,

Старинная башня стояла,

Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной

Царица Тамара жила:

Прекрасна как ангел небесный,

Как демон коварна и зла.

(М.Лермонтов)

И, как обычно, составим и рассмотрим схему слогов:

v / v v / v v / v

v / v v / v v /

v / v v / v v / v

v / v v / v v /

Стопа выглядит так: v / v. Итак, стихотворный метр, состоящий из трёх слогов, с ударным слогом посередине, называется амфибрахий. Стоп в строке три. Это трёхстопный амфибрахий.

Вы наверно уже заметили, что трёхсложные метры более благозвучны, они похожи на вальс.

Прочтём ещё одно стихотворение:

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду.

между выцветших линий

на асфальт упаду.

И душа, неустанно

поспешая во тьму,

промелькнет над мостами

в петроградском дыму,

и апрельская морось,

над затылком снежок,

и услышу я голос:

- До свиданья, дружок.

И увижу две жизни

далеко за рекой,

к равнодушной отчизне

прижимаясь щекой.

- словно девочки-сестры

из непрожитых лет,

выбегая на остров,

машут мальчику вслед.

(И. Бродский)

И вновь составим и рассмотрим схему его слогов:

v v / v v / v

v v / v v /

v v / v v / v

v v / v v /

Здесь стопа такая: v v /. Она содержит три слога, два безударных и в конце ударный. Такой стихотворный метр называется анапест.

Давайте с вами составим табличку, для того, чтобы запомнить изученные нами метры стихосложения.

Метры Стопы Примеры

Хорей / v Ваня

Ямб v / Иван

Дактиль / v v Ванечка

Амфибрахий v / v Ванюша

Анапест v v / Иванов

Всё это метры силлабо-тонического стихосложения (от греческих syllabon – слог и tonos – ударение) – чередование ударных и безударных слогов.

Послушаем и исследуем ещё несколько примеров:

1.

Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне,

Травы степные унизаны влагой вечерней,

Речи отрывистей, сердце опять суеверней,

Длинные тени вдали потонули в ложбине.

(А. Фет)

/ v v / v v / v v / v v / v

/ v v / v v / v v / v v / v

/ v v / v v / v v / v v / v

/ v v / v v / v v / v v / v

Это четырёхстопный дактиль.

2.

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

Производит осаду прилавка

Грудой свертков навьюченный люд:

Каждый сам себе царь и верблюд.

(И. Бродский)

v v / v v / v v /

v v / v v / v v / v

v v / v v / v v /

v v / v v / v v / v

v v / v v / v v /

v v / v v / v v /

Это трёхстопный анапест.

3.

Прощай, прощай, сияние небес!

;Прощай, прощай, краса природы!

Волшебного шептанья полный лес,

;Златочешуйчатые воды!

Весёлый сон минутных летних нег!

;Вот эхо, в рощах обнажённых,

Секирою тревожит дровосек

;И скоро, снегом убелённых,

Своих дубров и холмов зимний вид

Застылый ток туманно отразит.

(Е. Баратынский)

v / v / v / v - v /

v / v / v / v / v

v / v - v / v / v /

v - v / v - v / v

v / v / v / v / v /

v / v / v - v / v

v / v / v / v / v /

v / v / v / v / v

v / v / v / v / v /

v / v / v / v / v /

Это пятистопный ямб.

4.

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

(В. Жуковский)

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

Тускло светится луна

В сумраке тумана -

Молчалива и грустна

Милая Светлана.

"Что, подруженька, с тобой?

Вымолви словечко;

Слушай песни круговой;

Вынь себе колечко.

Пой, красавица: "Кузнец,

Скуй мне злат и нов венец,

Скуй кольцо златое;

Мне венчаться тем венцом,

Обручаться тем кольцом

При святом налое".

"Как могу, подружки, петь?

Милый друг далєко;

Мне судьбина умереть

В грусти одинокой.

Год промчался - вести нет;

Он ко мне не пишет;

Ах! а им лишь красен свет,

Им лишь сердце дышит.

Иль не вспомнишь обо мне?

Где, в какой ты стороне?

Где твоя обитель?

Я молюсь и слезы лью!

Утоли печаль мою,

Ангел-утешитель".

Вот в светлице стол накрыт

Белой пеленою;

И на том столе стоит

Зеркало с свечою;

Два прибора на столе.

"Загадай, Светлана;

В чистом зеркала стекле

В полночь, без обмана

Ты узнаешь жребий свой:

Стукнет в двери милый твой

Легкою рукою;

Упадет с дверей запор;

Сядет он за свой прибор

Ужинать с тобою".

Вот красавица одна;

К зеркалу садится;

С тайной робостью она

В зеркало глядится;

Темно в зеркале; кругом

Мертвое молчанье;

Свечка трепетным огнем

Чуть лиет сиянье.

Робость в ней волнует грудь,

Страшно ей назад взглянуть,

Страх туманит очи.

С треском пыхнул огонек,

Крикнул жалобно сверчок,

Вестник полуночи.

Подпершися локотком,

Чуть Светлана дышит.

Вот. легохонько замком

Кто-то стукнул, слышит;

Робко в зеркало глядит:

За ее плечами

Кто-то, чудилось, блестит

Яркими глазами.

Занялся от страха дух.

Вдруг в ее влетает слух

Тихий, легкий шепот:

"Я с тобой, моя краса;

Укротились небеса;

Твой услышан ропот!"

Оглянулась. милый к ней

Простирает руки.

"Радость, свет моих очей,

Нет для нас разлуки.

Едем! Поп уж в церкви ждет

С дьяконом, дьячками;

Хор венчальну песнь поет;

Храм блестит свечами".

Был в ответ умильный взор;

Идут на широкий двор,

В ворота тесовы;

У ворот их санки ждут;

С нетерпеньем кони рвут

Повода шелковы.

Сели. кони с места враз;

Пышут дым ноздрями;

От копыт их поднялась

Вьюга над санями.

Скачут. пусто все вокруг,

Степь в очах Светланы:

На луне туманный круг;

Чуть блестят поляны.

Сердце вещее дрожит;

Робко дева говорит:

"Что ты смолкнул, милый?"

Ни полслова ей в ответ:

Он глядит на лунный свет,

Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;

Топчут снег глубокий.

Вот в сторонке божий храм

Виден одинокий;

Двери вихорь отворил;

Тьма людей во храме;

Яркий свет паникадил

Тускнет в фимиаме;

На средине черный гроб;

И гласит протяжно поп:

"Буди взят могилой!"

Пуще девица дрожит,

Кони мимо; друг молчит,

Бледен и унылый.

Вдруг метелица кругом;

Снег валит клоками;

Черный вран, свистя крылом,

Вьется над санями;

Ворон каркает: п е ч а л ь!

Кони торопливы

Чутко смотрят в черну даль,

Подымая гривы;

Брезжит в поле огонек;

Виден мирный уголок,

Хижинка под снегом.

Кони борзые быстрей,

Снег взрывая, прямо к ней

Мчатся дружным бегом.

Вот примчалися. и вмиг

Из очей пропали:

Кони, сани и жених

Будто не бывали.

Одинокая, впотьмах,

Брошена от друга,

В страшных девица местах;

Вкруг метель и вьюга.

Возвратиться - следу нет.

Виден ей в избушке свет:

Вот перекрестилась;

В дверь с молитвою стучит.

Дверь шатнулася. скрыпит.

Тихо растворилась.

Что ж? В избушке гроб; накрыт

Белою запоной;

Спасов лик в ногах стоит;

Свечка пред иконой.

Ах! Светлана, что с тобой?

В чью зашла обитель?

Страшен хижин

Написана хореем с чередованием стопности 4-3, причём в длинных строчках для компенсации окончания мужские, а в коротких — женские (Х4м+Х3ж) . В строфе 14 строк с рифмовкой аБаБвГвГддЕжжЕ (таким образом, она близко напоминает сонет, хотя и в необычном для сонета размере) .

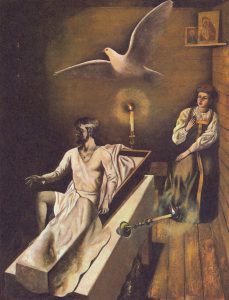

В процессе мистического сеанса, девушка видит своего жениха, церковь, но затем всё завершается чудовищной катастрофой: героиня видит сени в избе, где по центру стоит гроб, а в нём лежит любимый. Сюжет баллады имеет весьма прозаичное завершение: утром героиня просыпается в невероятно смятенных чувствах. Девушку испугало злое предсказание. Но, к счастью, финал произведения счастливый: жених возвращается к ней с поля брани невредим.

История создания

Иллюстрация А. Серебрякова

Многих читателей интересует вопрос: кому посвятил свою балладу, написанную с такой огромной любовью, автор? Адресат известен – это родная племянница и крестница Александра Протасова. Произведение явилось оригинальным подарком к свадьбе: девушка решила связать себя узами брака с лучшим другом поэта, журналистом Александром Воейковым.

Жанр, направление, размер

Поэтический размер – хорей. Данный размер придаёт произведению особую напевность и плавность. Перекрёстная рифмовка лишь усиливает подобный эффект.

Композиция

В основе композиционного построения баллады лежит приём антитезы: автор демонстрирует непримиримую войну добра и зла, любви и смерти, ночи и дня, реальности и мистики. Благодаря приёму антитезы Жуковскому удаётся показать читателям всю глубину противоречий внутреннего мира человека, результат взаимодействия его души с мирскими реалиями.

Композиция баллады характеризуется лёгкостью и стройностью. В основе композиционного решения лежит сон главной героини Светланы, преисполненный мистики. Для наглядности композиционное решение произведения можно продемонстрировать следующим образом:

- Экспозиция – идёт повествование о святочном гадании девушек.

- Этап сюжетной завязки – главная героиня, находясь в одиночестве, смотрит в зеркало, погружаясь в сон. Появляется суженый, умоляющий девушку обвенчаться с ним.

- Этап развития событий – мы видим стремительную дорогу, проходящую сквозь метель, по которой идёт панихида по покойному. Тут же всё исчезает, и Светлана попадает в избу, где установлен гроб с усопшим.

- Этап кульминации – в усопшем девушка узнаёт своего жениха: она в ужасе пробуждается.

- Этап сюжетной развязки – пробуждение главной героини. Встреча девушки с возлюбленным.

- Эпилог – поэт желает Светлане личного счастья и большой любви.

Образы и символы

В балладе весьма интересное построение образной системы. Сначала повествование на первый план выводит одну лишь главную героиню, в то время как прочие образы словно закрыты дымкой сновидения. Все прочие герои, кроме Светланы, напоминают декорации пьесы и не играют самостоятельной роли.

Темы и настроение

Жуковский поднимает и предлагает рассмотреть три важных для себя темы:

Основная идея

Основной смысловой посыл Жуковского заключается в следующем утверждении: в суровом мире, где соседствуют добро и зло, человек постоянно подвергается различным искушениям. Главное, не поддаваться низменным порывам и всегда жить в мире со своей совестью. Единственный путь к обретению внутренней силы и уверенности – это вера в Бога. Счастливая судьба главной героини служит яркой иллюстрацией того, какие блага приносит человеку спасительная сила истинной веры.

Средства выразительности

В балладе имеется большое разнообразие ярких тропов. С целью донесения до читателей основной идеи, Жуковский использует:

18 января заканчивается один из самых весёлых русских праздников — Святки, и наступает христианский праздник Крещения. Много лет назад в Крещенский сочельник ряженые в последний раз ходили по деревне, звучали последние колядки, а под вечер девушки собирались погадать о замужестве.

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали

Девушки выходили во двор, снимали с левой ноги башмак и кидали его за ворота на улицу, чтобы узнать, где живёт суженый, а потом смотрели, в какую сторону он обращен носком. Куда ляжет носком, в ту сторону будет отдана замуж кидающая. Если же башмак лежал носком к воротам, из которых его выкинули, это означало, что в наступившем году девушке суждено жить дома и не выходить замуж.

Снег пололи

Под окном слушали

Девушки ходили по деревне, останавливаясь под окнами или у дверей чужих домов и прислушиваясь к разговору. По нему определяли характер будущего мужа. Весёлый разговор сулил весёлого мужа, скучный — зануду, нетрезвый — мужа-пьяницу. Кроме того, имел значение и возраст собеседников, по которому делали вывод о том, будет ли муж старым или молодым.

Кормили счетным курицу зерном

Данное гадание заключалось в следующем. Снимали с насеста курицу и давали ей поклевать зерно. Затем зерно пересчитывали. Если число оказывалось парным (чётным), это означало скорое замужество, в противном случае гадальщице предстояло сидеть в девках до следующего года.

Ярый воск топили

Гадание на воске было очень употребительным во время святочных вечеров. Оно совершалось следующим образом. Растапливали воск и вливали его в стакан с холодною водою. Затем сведущий в гадании человек (обычно старая нянюшка или ворожея) делал предсказания по образовавшимся фигуркам: нечто похожее на церковь означало венчание, на яму или пещеру — смерть.

Песенки подблюдны

Зеркало с свечою

Но самым отчаянным и самым, по всеобщему мнению, действенным было гадание с зеркалом и свечою. Не случайно героиня баллады Жуковского решается на него после года разлуки с милым другом, когда от него нет никаких вестей.

Иногда для этих целей применяли не одно, а два зеркала: стоящее на столе и стенное зеркало. Направленные друг на друга они образовывали нечто, напоминающее длинный коридор, освещенный огнями. Зеркала должны были быть безукоризненной чистоты, без пузырей и других изъянов. Затем из комнаты выгоняли кошек, собак и птиц, а также просили удалиться посторонних людей. Оставшиеся, соблюдая тишину и глубокое молчание, стояли в стороне. От них требовалось не смотреть в зеркало, не подходить к гадающему лицу и не разговаривать. Гадающая девушка должна была смотреть в зеркало пристально и неподвижно, направляя свой взор в конец представившегося ей коридора.

Самое интересное начиналось в полночь, когда вызванный поневоле суженый приходил в гадательную комнату и смотрел в зеркало через плечо своей избранницы. При его приближении нередко завывал ветра, а иногда доносился и смрадный запах. Девушка рассматривала черты лица и одежду призрака и даже иногда спрашивала его имя.

Источники:

Жуковский В. А. Баллады. Поэмы и сказки. М., 1982.

Забылин М. русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1990.

Сахаров И. П. Сказания русского народа. Т. I. С.-Петербург, 1885.

В прошлой части статьи мы разобрали основные формы организации строф, а теперь время перейти к более "специфичным вариациям".

СОНЕТ. Стихотворение в 14 строк (два катрена + два терцета или три катрена + дистих).В разных странах рифмовка была различной:

• Итальянская форма: абаб абаб вгв гвг или деж деж;

• Французская форма: абба абба ввг ддг;

• Английская форма: абаб вгвг деде жж.

"От книжной мудрости иль нег любви устав,

Мы все влюбляемся, поры достигнув зрелой,

В изнеженность и мощь их бархатного тела,

В их чуткость к холоду и домоседный нрав.

Покоем дорожа и тайными мечтами,

Ждут тишины они и сумерек ночных.

Эреб в свой экипаж охотно впрег бы их,

Когда бы сделаться могли они рабами!

Святошам и толпе они внушают страх.

Мечтая, вид они серьезный принимают

Тех сфинксов каменных, которые в песках

Неведомых пустынь красиво так мечтают!

Их чресла искр полны, и в трепетных зрачках

Песчинки золота таинственно блистают."

"Кошки" Шарль Бодлер

У сонетов есть свои признаки "идеальности". Во-первых, последовательность мысли: тезис — антитезис — синтез -развязка, — однако соблюдалась последовательность не всегда, в приведенном примере её нет.

Во-вторых, идеальный сонет должен содержать 154 слога, причем в строках терцетов на один слог больше, чем в строках катренов (этот пункт тоже не соблюден, слогов больше).

В-третьих, постоянный атрибут сонета — музыкальность: если сонет начинается с мужской рифмы, то обязан закончится на женскую (по этому пункту пример проходит).

В эпоху Возрождения Италии (стране, где зародился сонет) даже признанные прозаики (Мигель де Сервантес и Джованни Боккаччо) писали сонеты. Однако теоретическую основу и все признаки "идеальности" были впервые закреплены лишь в XVII веке Николой Буало в "Поэтическом искусстве". Вот, кстати, вырезка "о божественном сотворении правил сонета".

". Феб не вдохнул в него* свой пламень лучезарный,

Вот, кстати, говорят, что этот бог коварный

В тот день, когда он был на стихоплетов зол,

Законы строгие Сонета изобрел.

Вначале, молвил он, должно быть два катрена;

Соединяют их две рифмы неизменно;

Двумя терцетами кончается Сонет:

Мысль завершенную хранит любой терцет.

В Сонете Аполлон завел порядок строгий:

Он указал размер и сосчитал все слоги,

В нем повторять слова поэтам запретил

И бледный, вялый стих сурово осудил.

Теперь гордится он работой не напрасной:

Поэму в сотни строк затмит Сонет прекрасный. "

P.S.в него* — в педантичного человека, о котором речь шла выше.

ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА. Нельзя не отметить форму написания всем известного произведения Пушкина "Евгений Онегин". Приводить в пример строки не станем, но заметим, что схема рифмовки: абаб вгвг деед жж, — подозрительно похожа на английский вариант рифмовки сонетов, о коем говорилось выше.

РОНДО. Последняя на сегодня форма из 15-ти строк. Причем 9-ая и 15-ая строки — усеченные рефрены первого стиха. Базовая рифмовка: аабба аббк ааббак, где к — усеченный рефрен первой строки.

"Я плачу. Вдоль пути печален сосен ряд.

Уснул ямщик, забыв стегать худую клячу.

Смотря на огненный, торжественный закат,

Я плачу.

Там, в небе пламенном, я, малый, что я значу?

Здесь тихо дни ползут, а там века летят,

И небу некогда внимать людскому плачу!

Так и в ее душе — я, только беглый взгляд…

И с мыслью обо всем, что скоро я утрачу,

С унылой памятью утерянных услад,

Я плачу…"

"Рондо" В.Я.Брюсов

БАЛЛАДНАЯ СТРОФА — строфа, в которой четные и нечетные строки имеют разное количество стоп.

"Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны. "

фрагмент, В.А.Жуковский "Светлана", 1813

Важный вопрос: как вычленить строфу из "полотна", т.е. из длинного стихотворения, которое автор не разделил на строфы.

Во-первых, если это стихотворение не обладает отличительными признаками определенной формы организации строф, например, рефренами рондо или рифмой бородинской строфы, то выделить удастся не более семи строк. Больше — есть риск, что эта строфа просто слитые вместе малые строфы.

Во-вторых, можно разделить на строфы только такие стихи, малые группы которых составляют (ясно или отдаленно) законченную мысль. В этом помогают знаки препинания в конце строк. Некоторые стихотворения, особенно, современных поэтов могут не иметь опознавательных знаков в конце в принципе, например, у И.А.Бродского вторая часть стихотворения "Любовь" получает первую точку в конце только 15-ой строки. Но мы рассмотрим другое его стихотворение, в скобках буквами укажем рифмовку:

Заморозки на почве и облысенье леса, (а)

небо серое цвета кровельного железа. (а)

Выходя во двор нечётного октября, (б)

ежась, число округляешь до "ох ты бля".(б и конец мысли)

Ты не птица, чтоб улетать отсюда. (в)

Потому что как в поисках милой всю-то (в)

ты проехал вселенную, дальше вроде (г)

нет страницы податься в живой природе. (г и конец мысли)

Зазимуем же тут, с чёрной обложкой рядом, (д)

проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом, (д)

за бугром в чистом поле на штабель слов (е)

пером кириллицы наколов.(е)

Итак, получается, что стихотворение можно разделить на три четверостишия. В первом речь идет о морозе, во втором — о сетовании героя на невозможность сбежать от мороза, личные переживания, в третьем — смирение героя с реальностью. Каждое из четверостиший — отдельная микротема, значит, такое деление на строфы имеет право на существование.

Вопрос: почему нельзя разделить на двустишия, ведь рифмовка и на такую мысль наталкивает.

Да, первые четыре строки, разделенные на две равные строфы выглядят очень неплохо, однако 6-ая и 7-ая строки прочно соединены одной мыслью в одном предложении:

Потому что как в поисках милой всю-то (в)

ты проехал вселенную, дальше вроде (г).

Если мы поделим стихотворение на дистихи, то получим, что мысль четвертого (и шестого тоже) дистиха неполная. Тоже самое будет с шестым дистихом, который также поясняется предыдущей строфой (отсюда — взглядом), но сам по себе практически бессмысленен.

Наконец, помните, некоторые авторы целенаправленно не разделяют стихотворение на строфы, чтобы создать видимость единого целого — единой темы и идеи на все строфы. Выискивать и выделять n-стишия не всегда целесообразно.

Вместо итога.

На самом деле, о каждом из приведенных размеров строф можно и нужно говорить подробнее, особенно о более крупных размерах, которые позволили поэтам во всю позабавиться со схемой рифмовки. В следующей статье мы разберем, какие размеры строф и схемы рифмовки популярны у современных поэтов, какие рифмы самые удобоваримые и что, в общем, нового появилось в теории поэзии в конце предыдущего, начале нынешнего века.

Читайте также: