Выбегание с низкого старта до команды стартера называется

Легкая атлетика – вид спорта, объединяющий естественные для человека физические упражнения: бег, прыжки, метания. В тоже время легкая атлетика является научно-педагогической дисциплиной. Она имеет свою теорию, рассматривающую вопросы техники, тактики, тренировки, обучение. Легкая атлетика основывается на ряде смежных наук – физиологии, психологии, анатомии, биомеханике, медицине и др.

Оглавление

1.Введение

2.Техника высокого старта и методика обучения высокого старта

3. Старт с опорой на одну руку

4. Техника низкого старта

5.Методика обучения высокого старта. Упражнения для закрепления и

совершенствования техники.

6. Заключение

Файлы: 1 файл

МБОУ.doc

2.Техника высокого старта и методика обучения высокого старта

3. Старт с опорой на одну руку

4. Техника низкого старта

5.Методика обучения высокого старта. Упражнения для закрепления и

Легкая атлетика – вид спорта, объединяющий естественные для человека физические упражнения: бег, прыжки, метания. В тоже время легкая атлетика является научно-педагогической дисциплиной. Она имеет свою теорию, рассматривающую вопросы техники, тактики, тренировки, обучение. Легкая атлетика основывается на ряде смежных наук – физиологии, психологии, анатомии, биомеханике, медицине и др.

Легкая атлетика включает в себя пять видов упражнений: ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборье.

Бег – является основой, главным видом легкой атлетики. Обычно именно бег бывает центральной частью всех соревнований. Кроме того, бег входит составной частью во многие другие легкоатлетические упражнения, также, как прыжки в длину, в высоту и с шестом, метание копья. Бег, в зависимости от его характера, различно влияет на организм человека.

Медленный бег (длительный) в парке или лесу (бег трусцой) имеет преимущественно гигиеническое, оздоровительное значение.

Быстрый бег, спринтерский бег способствует совершенствованию скоростно-силовых качеств.

Бег на средние и длинные дистанции – выносливость.

Барьерный бег – ловкость, способность к высокой координации движений.

Бег подразделяется на гладкий, по пересеченной местности, эстафетный, с искусственными препятствиями.

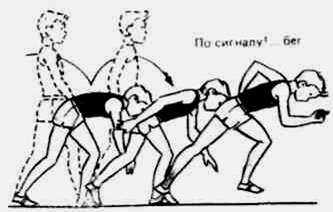

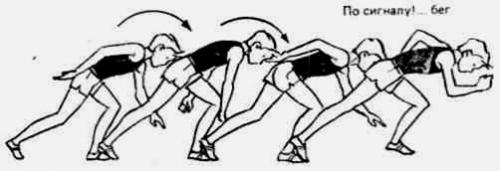

На начальной стадии обучения паузы между предварительной и исполнительной командами можно специально удлинить, чтобы начинающие спортсмены успели принять устойчивую позу и своевременно начали бег по сигналу из удобного положения. В дальнейшем пауза сокращается до обычной.

При обучении выходу со старта и стартовому ускорению сначала занимающиеся стартуют по отдельности. Преподаватель обращает внимание на работу рук, активное выталкивание, сохранение наклона и своевременное выпрямление туловища с переходом на бег по дистанции.

По мере освоения техники выполнения высокого старта стартовые отрезки удлиняются, а скорость их пробегания увеличивается.

Учитель должен следить за техникой и объяснять, чтобы учащийся не пересекал дорожку другому, т.е. избежать столкновение.

Методика обучения технике высокого старта

1. Старты во время ходьбы в наклоне, выполняемые по сигналу учителя или при подходе к определенной отметке.

4. И.п. – стоя в широком шаге в наклоне вперед, сильнейшая (толчковая) нога впереди. Руки полусогнуты в локтевых суставах, одна впереди, другая, одноименная выставленной вперед ноге, отведена назад. Имитация активного выноса вперед сзади стоящей ноги от бедра в сочетании с перекрестной работой рук.

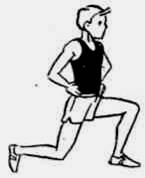

5. Высокий старт из положения стоя, выставив вперед сильнейшую (толчковую) ногу.

Старт с опорой на одну руку

Старт с опорой на одну руку – вариант высокого старта – применяется, кроме того, как упражнение, подводящее к низкому старту.

Методика обучения технике старта с опорой на одну руку

3. Бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала.

4. Бег с высокого старта с опорой на одну руку по сигналу учителя.

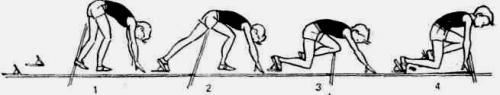

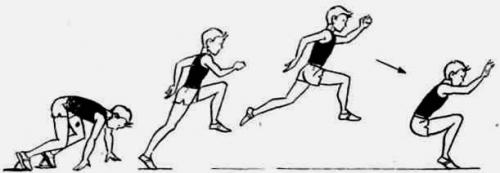

Низкий старт – наиболее распространенный способ начала спринтерского бега, так как позволяет быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке. Для обеспечения удобства и прочности опоры ног используются стартовые колодки или стартовые станки.

Низкий старт позволяет быстро начать бег и на небольшом участке достигнуть максимальной скорости. Для лучшего упора ногами при старте применяется стартовый станок или колодки. Расположение стартовых колодок бывает в разных вариантах в зависимости от длины тела и особенностей техники бегуна. Передняя колодка (для сильнейшей ноги) устанавливается на расстоянии 35 - 45 см. от стартовой линии (1 — 1,5 столы), а задняя — 70 — 85 см (или на расстоянии длины голени от передней колодки). Некоторые бегуны сокращают расстояние между колодками от одной стопы и менее, отодвигая при этом, назад переднюю колодку (растянутый старт) или приближая заднюю колодку к передней (сближенный старт). Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45 — 50°; а задней — 60 - 80°. Расстояние по ширине между осями колодок равно 18—20 см.

Стартовый разбег выполняется на первых 7 - 14 беговых шагах. На этом отрезке дистанции бегун должен набрать максимальную скорость. На первых 2-х беговых шагах бегун стремится активно выпрямлять ноги при отталкивании. Движение направлено вперед, при этом наклон туловища выпрямляется. Длина шагов постепенно возрастает и зависит от индивидуальных особенностей бегуна — силы ног, длины тела, физической подготовленности. Ускорение заканчивается, как только длина шага станет постоянной.

Методика обучения низкому старту

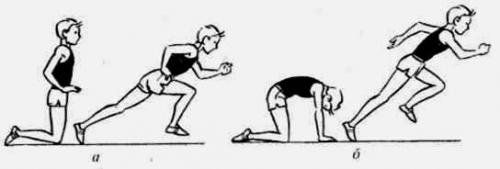

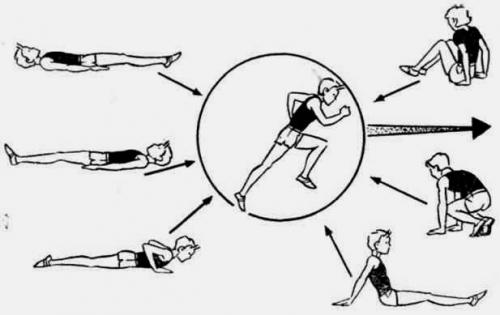

1. Старты из различных исходных положений: из положения стоя согнувшись, из упора лежа согнувшись, из упора стоя на коленях, из упора стоя на одном колене (маховой ноги), туловище прямо, руки опущены вниз.

2. Стоять на сильно согнутой толчковой ноге, туловище горизонтально, другую ногу (прямую) отвести назад. Руки полусогнуты, одна впереди, другая сзади. Из этого положения начать бег, сохраняя горизонтальное положение туловища как можно дольше.

5. Бег с низкого старта без колодок (без сигнал а и по сигналу учителя). Выполнение низкого старта без стартового сигнала необходимо для того, чтобы учащиеся могли сосредоточить внимание на правильности формы и ритма движений, а не на быстроте и силе выполнения.

6. Установка стартовых колодок.

9. Прыжки в длину с места из положения низкого старта с колодок. Упражнения 8 и 9 выполняются для овладения техникой отталкивания.

10. Бег с низкого старта с колодок без сигнала.

Упражнения для закрепления и совершенствования техники низкого старта

1. Бег с низкого старта с колодок в горку.

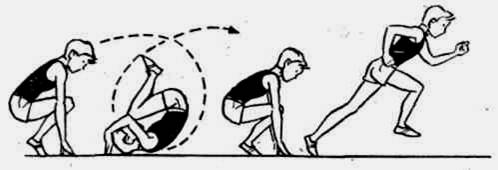

4. Бег с низкого старта с колодок после выполнения кувырка вперед.

5. Бег с низкого старта с колодок после прыжка в длину с места.

Итак, бег является одним из популярнейших занятий в мире. Занятия этим видом спорта являются важным средством физического воспитания, занимают одно из первых мест по своему характеру двигательных действий.

За последние годы наука о спорте, в том числе и теория, и методика бега, начала развиваться быстрыми темпами. Если раньше она в основном занимала объяснительную функцию и мало помогала практике, то в настоящее время ее роль существенно изменилась. Спортивные соревнования – это уже не просто индивидуальные поединки и не только соревнование команд, это, прежде всего демонстрация силы и умения спортсмена, высокого тактического мышления преподавателя-тренера.

Каждый, кто начинает заниматься бегом, ставит перед собой определенную цель: один хочет стать чемпионом, другой – просто сильнее и выносливее, третий стремится похудеть, четвертый - укрепить волю. И все это возможно. Нужно лишь регулярно, не делая себе поблажек и скидок, упорно тренироваться.

На мой взгляд, я указала основные задачи, средства и методы обучения техник высокого и низкого старта. Каждый из них имеет свои собственные особенности, как в технике, так и в методике обучения. При обучении очень важна работа преподавателя и стремление ученика понять и научится всему, что даёт учитель.

Автор: Иванова Юлия Борисовна

Должность: учитель физической культуры

Учебное заведение: ГБОУ СОШ №200

Населённый пункт: Санкт-Петербург

Наименование материала: методическое пособие

Тема: Обучение бегу с высокогои и низкого старта

Раздел: среднее образование

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №200 с углубленным изучением финского языка

Обучение технике бега на короткие дистанции

На первый взгляд бег кажется простым двигательным действием, не представляющим существенных технических сложностей. Но в действительности, спортсмены, тренирующиеся в беговых видах значительную часть времени уделяют именно технической подготовке и, не зависимо от квалификации, постоянно совершенствуют свою технику бега. Эта необходимость вызвана тем, что технические ошибки не позволят бегуну полностью реализовать свой потенциал, и, не смотря на повышение уровня развития физических качеств, будут сдерживать рост спортивных результатов.

Скорость бега спортсмена определяется длиной и частотой шагов. Эти две переменные в основном определяются антропометрическими характеристиками спортсмена и уровнем его физической подготовленности, от которого зависит время и сила отталкивания.

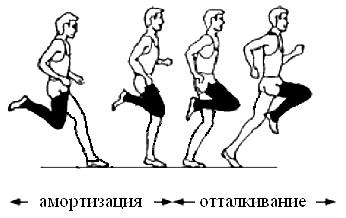

Рис. 1. Фазы бегового шага

Каждый беговой шаг состоит из фазы опоры и фазы полета (рис. 1). Они подразделяются на фазы передней опоры и задней опоры (отталкивания) для опорной ноги и фазы сгибания ноги после окончания отталкивания и выноса ее вперед для маховой ноги. Обе части опорной фазы важны при овладении рациональной техникой бега. Во время передней опорной фазы нога сгибается в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах (уступающий режим работы мышц), чтобы погасить вертикальную составляющую скорости. Этот процесс называется амортизацией. Чем выше скорость бега, тем меньше расстояние от проекции центра тяжести до места постановки стопы. При более далекой постановке ноги возникают силы, значительно тормозящие бег и которые необходимо свести к минимуму за счет активной постановки стопы на опору, особенно в спринте (загребающее движение стопой).

Фаза отталкивания это основная часть шага, которая ускоряет тело спортсмена. Она начинается в момент перехода через положение вертикали. При этом желательно, чтобы направление силы отталкивания проходило через центр тяжести. Для этого бегуну необходимо сохранять туловище в вертикальном положении. В этой фазе мышцы ног работают в преодолевающем режиме.

Техника бега на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции характеризуется относительной непродолжительностью работы при максимальной ее интенсивности. Некоторые специалисты к спринтерским дистанциям относят те, в которых вторая половина пробегается быстрее первой, при условии, что первая была преодолена с максимально возможной скоростью. Под это определение попадают дистанции 100 и 200 м. Дистанцию 400 м, также принято относить к спринтерским, хотя она не отвечает требованиям предложенного определения, и если спортсмен пробежит первые 200 м с максимальной скоростью, то вторую половину он не сможет преодолеть быстрее по причине накопившегося утомления.

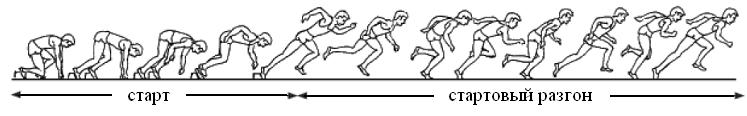

В спринтерском беге выделяют следующие фазы: старт, стартовый разбег, бег по дистанции и финиширование (рис. 2).

Рис. 2. Фазы бега на короткие дистанции

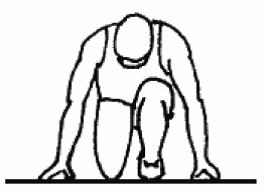

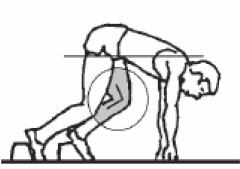

Старт и стартовый разгон. Бег на короткие дистанции начинают из положения низкого старта с использованием стартовых колодок, что обеспечивает твердую опору для отталкивания, стабильность расстановки ног и углов наклона опорных площадок и дает возможность подготовленному спринтеру быстрее набрать максимальную скорость бега (рис. 3 и 4). Преимущество использования низкого старта над высоким проявляется лишь при достаточном уровне физической и технической подготовленности бегуна. У новичка применение низкого старта не дает преимущества, и спортивный результат может оказаться хуже, чем при пробегании той же дистанции с применением высокого старта.

В расположении стартовых колодок можно выделить три основных варианта:

В позе готовности важное значение имеет угол сгибания ног в коленных суставах. Оптимальные углы между бедром и голенью ноги, опирающейся о переднюю колодку, равны 92-105°; ноги, опирающейся о заднюю колодку, - 115-138°, угол между туловищем и бедром впереди стоящей ноги составляет 19-23° (рис. 4).

Бег по дистанции. Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции заканчивается к 25-30-му метру (13-15-й беговой шаг), когда достигается 90-95% от максимальной скорости бега, однако четкой границы между стартовым разгоном и бегом по дистанции нет. Следует учитывать, что спринтеры высокого класса выходят на рубеж максимальной скорости к 50-60-му метру дистанции, а дети 10-12 лет - к 25-30-му метру. Бегуны любой квалификации и возраста на 1-й секунде бега достигают 55% от максимума своей скорости, на 2-й-76%, на 3-й - 91%, на 4- й - 95%, на 5-й - 99%.

Нога ставится на дорожку упруго, с передней части стопы, далее происходит сгибание в коленном и голеностопном суставах. У квалифицированных спринтеров полного опускания на всю стопу не происходит. Отталкивание завершается разгибанием опорной ноги в коленном и голеностопном суставах. В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое сведение бедер (рис. 5). У современных сильнейших спринтеров мира не происходит полного выпрямления толчковой ноги. Эта техническая особенность способствует белее быстрому выносу бедра вперед после отталкивания, что позволяет увеличить частоту движений. Вместе с тем, такой вариант отталкивания дает преимущество только спортсменам с высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств, так как сокращается время опоры, во время которой необходимо передать телу максимальное ускорение.

Рис. 5. Бег по дистанции (фаза амортизации и фаза отталкивания

в движении опорной ноги)

При беге по дистанции с относительно постоянной скоростью у каждого спортсмена устанавливаются характерные соотношения длины и частоты шагов, определяющие скорость бега. На участке дистанции 30-60 м спринтеры высокой квалификации, как правило, показывают наиболее высокую частоту шагов (4,7-5,5 шагов в секунду), длина шагов при этом изменяется незначительно и составляет 1,25±0,04 относительно длины тела спортсмена.

Финиширование. Окончание бега фиксируется по моменту пересечения туловищем спринтера вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. Финишную линию следует пробегать с полной скоростью, без специальных бросков или прыжков, так как эти движения могут только снизить предельную скорость бега. На последнем шаге можно наклонить туловище вперед.

2. Обучение технике бега на короткие дистанции

Спринтерский бег является технически сложным двигательным действием. Для более успешного изучения техники бега целесообразно разделение целого движения на более простые части и освоение каждой из них в отдельности.

Перед началом обучения следует ознакомиться с особенностями бега каждого занимающегося, определить его основные достоинства и недостатки. Для этого выполняются повторные пробежки на отрезке 30-40 м в свойственной каждому ученику манере, при этом группа располагается таким образом, чтобы были хорошо видны все детали техники бегущего.

Обучение технике бега по прямой. Для начального обучения технике бега по прямой используют следующие упражнения:

- движения руками (подобно движениям во время бега). Руки согнуты в локтях под углом около 90°, движение осуществляется вперед-назад, в переднем положении кисть поднимается до уровня подбородка;

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой стопы на дорожку. Смотреть вперед, корпус держать прямо, опорная нога прямая, бедро маховой ноги поднимается до уровня горизонтали, активно встречать опору передней частью стопы, не опускаясь на пятку;

- бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени. Корпус держать прямо, следить за согласованной работой рук и ног, не опускаться на пятку;

- бег прыжковыми шагами. Корпус держать прямо, коленом маховой ноги тянуться вперед-вверх, после отталкивания нога выпрямлена во всех суставах;

- бег с ускорением с переходом в бег по инерции. Держаться высоко на стопе, бежать по инерции, упруго ставя стопу на опору, стараться дольше сохранить набранную скорость без активных отталкиваний;

- бег с ускорением на 40-60 м в 3/4 интенсивности от максимальной.

Все беговые упражнения необходимо выполнять свободно, без излишних напряжений. При беге с ускорением нельзя заканчивать бег сразу, а нужно его продолжить некоторое время, не прилагая максимальных усилий (свободный бег).

Обучение технике бега по повороту.

В спринтерских дистанциях 200 и 400 м спортсменам приходится часть пути преодолевать по повороту, при этом возникает центробежная сила, которая возрастает с увеличением скорости бега и уменьшением радиуса виража. Для более эффективного прохождения этой части дистанции бегунам необходимо вносить некоторые коррективы в технику бега. При входе в поворот и беге по повороту необходимо наклонять туловище влево. Ступни ног при этом ставятся с небольшим поворотом влево, правая рука движется больше внутрь, а левая наружу. Выход из поворота на прямую сопровождается плавным уменьшением наклона влево.

Для начального обучения бегу по повороту используют следующие упражнения:

При выполнении упражнений бег должен быть свободным. Уменьшать радиус поворота следует только тогда, когда достигнута достаточно правильная техника бега на повороте большого радиуса.

При беге с входом в поворот необходимо учить легкоатлетов начинать наклон тела к центру поворота, опережая возникновение центробежной силы.

Обучение технике высокого старта и стартовому разгону

Как было отмечено выше, бег на короткие дистанции спортсмены начинают с низкого старта. Перед его изучением целесообразно вначале освоить более простой вариант старта – высокий. Для этого используют следующие упражнения:

Начинать обучение технике бега со старта следует, когда занимающийся научился бежать с максимальной скоростью без возникновения скованности. Следить, чтобы обучающиеся на старте выносили вперед плечо и руку, разноименные выставленной вперед ноге. По мере усвоения старта необходимо увеличивать наклон туловища, и стараться сохранять его возможно дольше. К выполнению старта по сигналу переходить только после уверенного усвоения техники старта.

Обучение технике низкого старта и стартовому разгону

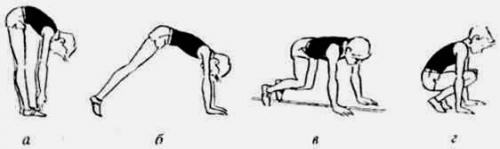

После освоения техники высокого старта переходят к обучению низкому старту. Для этого используют следующие упражнения:

Если бегун с первых шагов после старта преждевременно выпрямляется, целесообразно увеличить расстояние от колодок до стартовой линии или установить на старте наклонную рейку, ограничивающую возможность подъема. Также для устранения преждевременного выпрямления бегуна в фазе разгона применяют старты из различных исходных положений, вынуждающих обучаемого сохранять наклон:

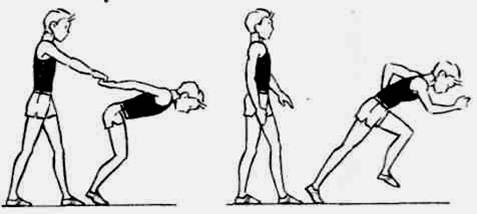

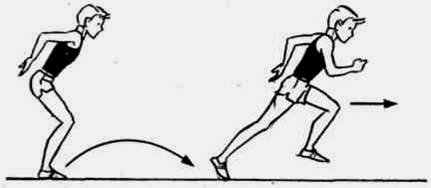

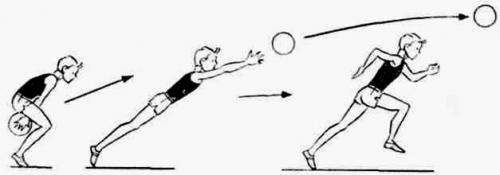

- бег с высокого стартового положения с опорой на одну руку и горизонтальным положением туловища (рис. 6А);

- стоя у стартовой линии стопы параллельны, руки опущены, поднявшись на носки и подав плечи вперед вывести тело из равновесия и начать бег сохраняя наклон (рис. 6Б);

Рис. 6. Старты из различных исходных положений

Техника спринта лучше всего совершенствуется при беге в равномерном темпе с неполной интенсивностью; в беге с ускорением, в котором скорость доводится до максимальной; при выходах со старта с различной интенсивностью. Стремление бежать с максимальной скоростью при неосвоенной технике и недостаточной подготовленности почти всегда приводит к излишним напряжениям. Чтобы избежать этого, на начальном этапе обучения следует применять преимущественно бег в 1/2 и 3/4 интенсивности, так как при легком, свободном, ненапряженном беге спортсмену легче контролировать свои движения.

Низкий старт требует высокого уровня развития скоростно-силовых качеств. Ученики пятых классов еще не способны в положении наклона выполнить мощное отталкивание с одновременным активным выносом бедра маховой ноги. Поэтому основным средством при обучении должно быть применение различных специальных упражнений для овладения отталкиванием.

Непосредственный бег с низкого старта не должен быть главным средством подготовки (обучения), так как многократное повторение низкого старта в неправильном исполнении приводит к закреплению ошибок.

Упражнение 2. Стоя на сильно согнутой толчковой ноге, туловище горизонтально, другая нога (прямая) отведена назад. Руки полусогнуты, одна впереди, другая сзади. Из этого положения начать бег, сохраняя горизонтальное положение туловища как можно дольше.

Учитель проверяет правильность принятия стартовых поз всеми занимающимися и устраняет ошибки, если они обнаружены.

Только после того, как занимающиеся поняли и прочувствовали стартовые позы и научились выполнять их, можно переходить к обучению началу бега с низкого старта.

Упражнение 4. Бег с низкого старта без колодок (без сигнала и по сигналу учителя).

Выполнение низкого старта без стартового сигнала необходимо для того, чтобы учащиеся могли сосредоточить внимание на правильности формы и ритма движений, а не на быстроте и силе их выполнения.

Упражнение 5. Установка стартовых колодок. Передняя колодка для сильнейшей (толчковой) ноги устанавливается на расстоянии 1,5 стопы от линии старта, а задняя— 1,5—1 стопы от передней (или на расстоянии длины голени от передней колодки). Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45—50°, задняя — 60—80°. По ширине расстояние между колодками обычно равно 10—12 см.

Упражнение 7. Выталкивание от стартовых колодок без шага. Приземляться на руки. Для смягчения ударов класть впереди колодок мат.

Упражнение 8. Бег с низкого старта с колодок (без сигнала и по сигналу учителя). Движение при выходе со старта выполняется максимально быстро. Двигательная (предстартовая) установка для учащихся должна быть направлена не на сильное отталкивание от колодок, а на быстрое выполнение первого шага.

Дополнительные упражнения для освоения техники низкого старта

Упражнение 1. Из положения руки в упоре (туловище вертикально или в небольшом наклоне) оттолкнуться руками от опоры, выполняя ими беговые движения.

Упражнение 2. Стоя на одной ноге в упоре у стенки. Толчковая нога поднята, согнутая в колене. По команде резкая смена ног (внимание акцентируется на быстром подъеме маховой ноги).

Упражнение 3. Стоя в упоре у гимнастической стенки на согнутой (толчковой) ноге, разгибание и сгибание опорной ноги в сочетании с движением маховой.

Упражнение 5. Выпады в ходьбе. Туловище наклонено, голова слегка опущена. По сигналу учителя быстро перейти на бег.

Упражнение 6. И. п. — стоя, ноги полусогнуты. Руки оттянуты назад партнером. Туловище подается вперед. При отпускании рук быстрый выход в стартовое положение с переходом на бег.

Упражнение 7. Быстрая смена ног в различных положениях: а) в упоре лежа руки на гимнастической скамейке; б) одна нога ставится на скамейку; в) в глубоком выпаде; г) держа гимнастическую палку на плечах.

Упражнение 8. Прыжок в длину с места из положения низкого старта: а) без колодок; б) с опорой о стартовые колодки.

Упражнение 10. Старт из положения стоя на одном колене (маховая нога), туловище прямо, руки за спиной, на поясе или опущены вниз.

Упражнение 11. Бег в упоре лежа 5с — 7с переходом на бег по дистанции.

Упражнение 13. Бег с низкого старта с опорой руками на высоте 30 — 40 см от беговой дорожки. В виде опоры можно использовать параллельно поставленные гимнастические скамейки, тумбы и пр. на расстоянии, позволяющем после старта пробежать между ними.

Упражнение 14. Старты из разных исходных положений: а) сидя на полу лицом (или спиной) вперед; б) лежа на животе; в) лежа на спине головой (или ногами) к линии старта.

Упражнение 15. Из упора присев выполнить кувырок вперед с переходом в бег по дистанции.

Упражнение 16. Прыжок в длину с места с последующим мгновенным стартом и бегом по дистанции.

Упражнение 17. И.п. — полуприсед или присед. Бросок мяча вперед с последующим быстрым стартом, пытаясь догнать летящий мяч.

Упражнение 18. Максимальное давление на стартовые колодки при различных углах в коленном суставе в изометрическом режиме.

Список использованной литературы:

1. Холодов Ж.К. и др. Легкая атлетика в школе: Пособие для учителя / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — М.: Просвещение, 1993. — 128 с.

Бег на короткие дистанции считается самым эффектным с точки зрения зрелищности среди всех легкоатлетических дисциплин. Он требует высокоразвитой выносливости, а также умения развивать большую скорость на коротких забегах. Также нужно уметь контролировать координацию своих движений.

Особенности упражнения

Правильная техника бега на короткие дистанции подразумевает частый и длинный шаг. С каждым толчком ноги атлет стремится преодолеть как можно большее расстояние, при этом, максимально наращивая темп этих толчков. Двигаться нужно на высокой скорости, что требует сильно развитого чувства выносливости и координации. Важно полностью сконцентрироваться на задаче, не отвлекаясь ни на что вокруг. Малейшая потеря внимания грозит снижением скорости. За метр до финиша предпринимается специальный бросок – он помогает активизировать остатки сил для финального рывка. Спортсмены должны уметь с первых же секунд забега набирать предельную скорость и не терять ее на протяжении всей дистанции.

Средняя длина шага отлично подготовленного спринтера составляет 200-240 см (+40 см к длине тела)

Дистанции

Многих людей интересует, бег на короткие дистанции – это сколько метров, и мы ответим, что существует несколько общепринятых расстояний. При этом, коротким считается маршрут, длина которого не превышает 400 м.

В спорте приняты забеги на 30, 60, 100, 200, 300 и 400 метров в соревнованиях одиночного типа. Также существует эстафетный бег: 4 раза по 100 метров и 4 раза по 400 метров.

Если кратко классифицировать виды бега на короткие дистанции и дать характеристики, информация будет выглядеть так:

- 100 м – классика, олимпийский норматив;

- 200 м – классика, олимпийский норматив;

- 400 м – классика, олимпийский норматив;

- 60 м – соревнования в закрытом помещении;

- 30 м – школьный норматив;

- 300 м – отдельные соревнования.

Техника выполнения и фазы

Рассмотрим правила бега на короткие дистанции, согласно которым все упражнение состоит из 4 последовательных фаз:

- Старт;

- Стартовый разбег;

- Бег по дистанции;

- Финиширование.

Атлет должен уметь правильно входить в каждую фазу бега на короткие дистанции, ведь от этого будет зависеть его прогресс на финише. Рассмотрим подробно все этапы забега.

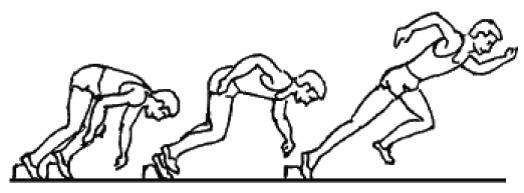

Старт

Рекомендованный вид старта в беге на короткие дистанции – низкий. Он способствует развитию наивысшей скорости на начальном моменте забега.

Главная задача этой фазы – совершить мощное толчковое движение, фактически, выбросить туловище вперед.

Стартовый разбег

Техника выполнения бега на короткие дистанции требует умения всего за 3 шага старта развивать свою предельную скорость. Тело находится под наклоном к плоскости беговой дорожки, голова смотрит вниз, ноги при отталкивании от земли полностью выпрямляются в коленях. Стопы не нужно поднимать высоко от земли, чтобы не потерять частоту шага. Приземляются на носок, затем перекатывают стопу на пятку.

Следующей фазой в тактике бега на короткие дистанции является преодоление маршрута. К этому этапу атлет уже развил постоянную предельную скорость – теперь ему важно достигнуть финишной фазы, не потеряв позиций. Голову можно поднять, но смотреть по сторонам не рекомендуется – так теряются драгоценные миллисекунды. Туловище по-прежнему слегка наклонено вперед (7°-10°) – это позволяет использовать инерцию движения вперед в свою пользу. Верхняя часть туловища расслаблена – работают лишь руки, согнутые в локтях, совершающие чередующие движения в такт с телом. Осанку не нарушают, максимально концентрируясь на движениях ног. На поворотах необходимо слегка наклонить корпус влево, немного выворачивая стопы в ту же сторону. Так атлет не потеряет скоростные показатели, когда беговая дорожка начнет поворачивать.

Финиширование

Помимо стартового разгона в беге на короткие дистанции крайне важно уметь правильно финишировать.

- Ни в коем случае здесь нельзя сбавлять скорость, наоборот, рекомендуется собрать остатки воли и совершить самый мощный рывок;

- Существует 2 типа финишных бросков на ленту – грудью или боком. Также атлет может финишировать и без финального броска — разрешается руководствоваться личными предпочтениями.

- В некоторых случаях, если техника движения недостаточно отточена или ввиду неопытности спортсмена, финишный бросок, наоборот, может замедлить бегуна.

Техника финиширования бега на короткие дистанции требует от атлета выполнения только одной задачи – закончить забег с максимальным скоростным результатом. Каким образом он преодолеет черту – неважно.

Как тренироваться

Многих атлетов интересует, как научиться быстро бегать на короткие дистанции — на что обращать максимум внимания. Давайте на этом пункте остановимся поподробнее:

- Очень важно отточить технику выполнения всех элементов;

- На тренировках большое внимание уделяют увеличению амплитуды движений ног;

- Атлетов учат контролировать тело, достигать высокой точности в каждом взмахе руки или ноги;

- Поскольку львиную долю нагрузки получает мускулатура ног, важно комплексно ее развивать. Для этой задачи прекрасно подойдет бег по пересеченной местности, интервальный бег, в гору, по лестнице, трусцой.

- Для развития скоростных показателей, играйте в баскетбол, футбол.

Если вас интересует, как увеличить скорость бега на короткие дистанции, тренируйтесь регулярно, постепенно повышая нагрузку. Важно придерживаться системы не допускать перерывов или незапланированных перегрузок. Первоочередная задача начинающего спринтера на короткие расстояния – отточить технику движений. Не стремитесь сразу развивать скорость – первым делом научите тело правильно двигаться. А уже в дальнейшем можно включить в подготовку работу над скоростными задачами.

Ошибки в технике выполнения

Чтобы лучше понять особенности техники бега на короткие дистанции, нужно выявить типичные ошибки, которые совершают новички.

- Во время низкого старта не нужно допускать прогиба в спине;

- Следите, чтобы на старте ось плеч находилась строго над линией старта;

- Голову не поднимайте, смотрите вниз, не отвлекайтесь на происходящее вокруг. Ваша задача – слушать команды, а для этого глаза не нужны;

- Во время стартового разгона подбородок прижимают к груди, а руки опускают вниз – не вскидывайте их вверх и не машите в стороны;

- Во время маршрута смотрите вперед на 10-15 м, не дальше, взгляд вверх не вскидывайте;

- Не напрягайте верхнюю часть тела;

- Носки стоп ставятся параллельно, даже слегка разворачивают их внутрь. Ошибкой будет выворачивать их наружу.

Если вас интересует, как улучшить бег на короткие дистанции, позаботьтесь, о том, чтобы исключить эти ошибки. Соблюдайте технику и результат не заставит себя долго ждать

Польза и вред

Для чего нужно совершенствование бега на короткие дистанции, кому вообще может пригодиться данный вид спорта, кроме профессиональных спортсменов? Другими словами, давайте поговорим про плюсы этой дисциплины.

- Помимо очевидной пользы для укрепления здоровья, данный вид спорта отлично тренирует скорость реакции и умение практиковать частые рывки в условиях высокой скорости движений. Это незаменимые качества для хорошего футболиста, баскетболиста, конькобежца;

- Короткие забеги отлично тренируют выносливость, а это качество пригодится в любом виде спорта.;

- Атлеты, которые увлекаются спринтами на короткие дистанции, имеют сильно развитую сердечно-сосудистую систему, которая умеет оптимально функционировать в условиях недостатка кислорода. Эти способности широко приветствуются в альпинизме.

Отвечая на вопрос, может ли это упражнение навредить человеку, подчеркнем, что при условии абсолютного здоровья и грамотно выстроенных тренировок – ответ будет отрицательным. Если же у вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы или любые другие состояния, при которых противопоказаны кардио нагрузки, лучше подобрать более щадящий вид спорта.

Нормативы

В завершение статьи приведем таблицу нормативов по разрядам для разных дистанций.

Читайте также:

- На ваш автомобиль пришла ориентировка будьте добры предоставить права и страховку на автомобиль

- Как заглушить машину на автозапуске без брелка

- Вольво хс90 не работает круиз контроль

- Можно ли заменить этот подшипник передней ступицы наружный газ аналогичным но с маркировкой

- Киа сид не едет на передаче