Огромная территория от волги до монголии где жили кочевники которые 1 начали использовать саблю

В истории покорения монголами Нижнего Поволжья до настоящего времени сохранилось множество спорных вопросов. Это связано с тем, что западные и восточные хроники, русские летописи содержат об этих событиях лишь отрывочные сведения.

Вероятно, в первый раз монголы достигли волжской дельты в 1223-1224 гг. в самом конце грандиозного почти 3-х летнего (1220—1224гг.) похода отрядов нойонов Джебэ и Субэдея через султанат Ануштегинидов, Закавказье, степи Северного Кавказа и Причерноморья, Среднюю и Нижнюю Волгу. Для российской истории самым известным событием этого похода является битва на реке Калке (31 мая 1223 года), в ходе которой объединённое русско-половецкое войско было наголову разгромлено монголами.

Для нас вызывает интерес финальная стадия этого похода (после сражения на Калке), завершившегося в середине июня 1223 года, когда монголы вышли к Волге. Очевиден факт, что отряды Субэдея, возвращаясь на восток, в среднеазиатские степи не могли не столкнуться с крупной водной преградой – рекой Волга. Остаётся спорным вопрос, в каком месте монгольские отряды форсировали эту водную преграду.

Маршрут похода отрядов нойонов Джебэ и Субэдея

Хотя источники не сохранили сведений о переправе отрядов Субэдея через Волгу, подавляющее большинство историков считают, чторазгромленныемонголы, всё-таки форсировали реку на территории Волжской Булгарии. Затем спустились вниз по её левому берегу к Саксину и по северным степям Каспийского моря, возвратились в Азию (13. С 78; 4. С. 30; 30. С. 212, 218; 11. С. 712, 715; 28. С. 187; 9. С. 46; 5. С. 35; 38. С. 24; 10. С. 146).

В настоящее время учёные локализуют город Саксин, в окрестностях Самосдельского городища у с. Самосделка Камызякского района Астраханской области, в дельте Волги, в междуречье волжских проток — Бахтемира и Старой Волги (22. С. 54-55; 23. С. 19-20; 12. С. 271, 272; 43. С. 342, 343).

Их путь лежал через Урал в прикаспийские степи и к границам Волжской Булгарии.На границах своих рубежей булгарские рати задержали наступление завоевателей, не дав пробиться к своим богатым городам (18. С. 84, 85).

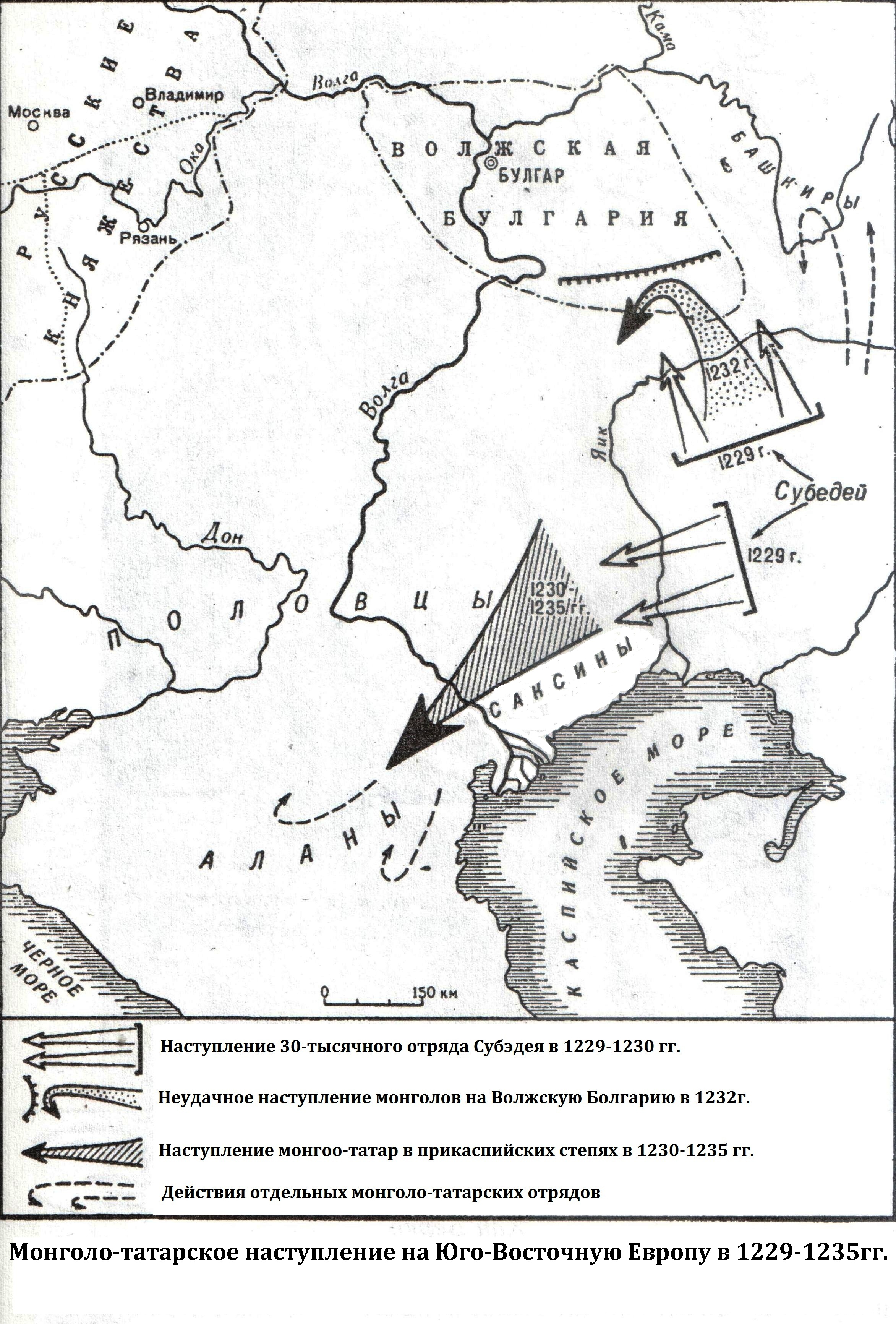

Р.П. Храпачевский отмечает, что начиная с 1229 года, практически ежегодно монголы предпринимали попытки пробиться на правый берег Волги (8. С. 339). По мнению В.В. Каргалова, уже после очередного набега в 1232 г., низовья Волги были завоёваны монголами, а отдельные отряды завоевателей изредка появлялись недалеко от земель аланов (18. С. 85;3. С. 96; 9. С. 155; 5. С. 51).

Штурм монголами средневекового города

(персидская миниатюра XIV в.)

Г. Рубрук — фламандский монах-францисканец, посетивший в 1250-х гг. Нижнее Поволжье и спускавшийся вниз по реке Этилия (Волге) от Сарая к городу Суммеркенту сообщает об осаде этого города: «Раньше, чем взять его, татары стояли под ним 8 лет (29. С. 185).

По мнению И.Н. Березина,В. В. Григорьева, Н. П. Шастиной, В. В. Бартольда, Суммеркент Рубрука мог представлять собой город Саксин, упомянутый мусульманскими географами ал-Казвини (XIII в.), Абд ар-Рашидом (XV в.), Бакуви (XV в.) и затопленный впоследствии Волгой (29. прим. 283; 4. С. 23; 2. С. 128, 129). Города Суммеркент, как и город Саксин локализуется учёными также на месте упомянутого нами Самосдельского городища (43. С. 342, 343). Исходя из информации Г. Рубрука о восьмилетней осаде Суммеркента и учитывая тот факт, что монголы могли перейти Волгу в её низовьях и начать осаду города Саксина-Суммеркента в 1228—1229 гг., то взять город они смогли бы в 1236— 1237 г. во время первого похода монгольских войск на Русь, что вполне согласуется с выводами А.Х. Халикова (38. С. 163).

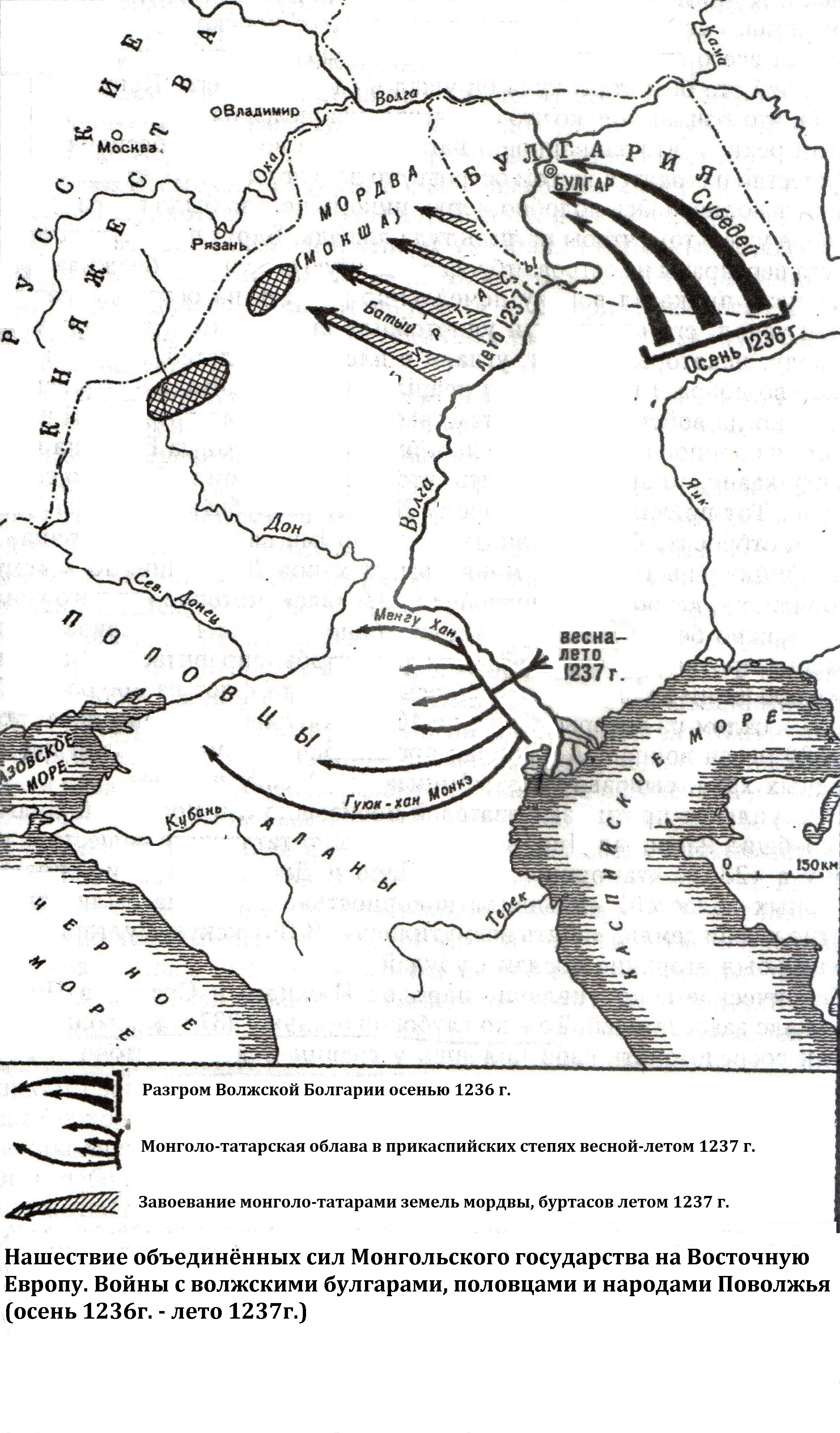

Начав поздней осенью 1236 г. западный поход, первый удар монголо-татарские полчища нанесли по Волжской Булгарии, разрушив крупные булгарские города, опустошив сельские местности. Но уже через два года, народы Поволжья, на всём протяжении от Средней до Нижней Волги, подняли восстание, в котором приняли участие нижневолжские кипчаки под предводительством Бачмана и асы, руководимые Качир-укулэ (34. С. 22, 35; 8. С. 503; 16. С. 192; 27. С. 27, 28).

Библиографический список

2. Бартольд В. В. Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.—Алматы: Жалын, 1993.—192 с. С. 128, 129.

3. Батый. Хан, который не был ханом / Р.Ю. Почекаев. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.: Евразия, 2006. – 350[2] с. С. 96, 182, 188.

4. Березин И.Н. Первое нашествие монголов на Россию// Журнал. Министерства. Народного Просвещения СПБ., 1853.с Т.LXXIX, отд.II. С.С. 30.

6. Владимирцов Б. Я. Чингисхан. Издательство З. И. Гржебина. Берлин — Петербург — Москва, 1922. С. 133

8. Военная держава Чингисхана/ Храпачевский Р.П. М.: АСТ: ЛЮКС. 2005 – 557 с. С. 326, 339, 353, 500, 503.

9. Греков Б. Д и Якубовский А. Ю. Золотая орда и ее падение. М. Богородский печатник. 1998. 368с. С. 24, 25, 28, 31.

10. Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М.: АСТ, 2002.-336 с. С. 146.

11. Дюпюи Э.Р., Дюпюи Т.Н. Всемирная история войн: В 4 кн. Кн.1.- СПб; М.: Полигон, 1997. С. 712, 715, 727.

13. Иванин М. И. О военном искусстве и завоеваниях монголов. — СПб.: Военная типография, 1846. С. 60, 64, 68, 78.

14. Известия о татарах в XIII—XIV вв. Исторический архив, том III, 1940, С. 85.

15. История Золотой Орды. Сборник материалов / Сост. В.Г.Вовина, А.А.Кожанов, Т.В.Никулина. СПб. Европейский дом. 2003. 224с. С. 14.

16. История монголов: История первых четырех ханов, из дома Чингизова/Н.Я. Бичурин (о. Иакинфа), Джованни дель Плано Карпини Иоанн. – М., Алгоритм, 2008 – 336 с. С. 89, 192.

17. Карамзин Н.М. История Государства Российского. ( в 12-ти томах). Т. 3 СПб., типография Н. Греча. 1818. С. 241.

18. Каргалов В.В.. Русь и кочевники. Серия: Тайны земли Русской. Вече. 2004 г. 528 с. С. 86.

20. Козин С.А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г.М.;Л., 1941. — Т. 1. С. 188, 189.

21. Котеньков С.А, Котеньков И. С. К вопросу о возникновении золотоордынских городов в Астраханском крае на территории домонгольских поселений (продолжение темы)// Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки. Материалы VIII Международной научной конференции 28 апреля 2012г. Астрахань. С. 62-80.

22. Котенькова О.Ю. К вопросу о местонахождении столицы Хазарского каганата— города Итиль// Астраханский край: история и современность (к 280-летию образования Астраханской губернии). Материалы Всероссийской научной конференции. 26-27 ноября 1997 г. Астрахань, 1997. С. 54, 85.

24. Кушкумбаев А. К. Институт облавных охот и военное дело кочевников Центральной Азии. Сравнительно-историческое исследование. — Кокшстау: Келешек-2030. 2004. — 170 с. С. 91-93.

25. Кушкумбаев А.К. Ключевые принципы монгольской военной стратегии XIII-XIV вв. // Военное дело Улуса Джучи и его наследников: Сборник научных статей / Отв. ред. А.К. Кушкумбаев. – Астана: Фолиант, 2012. С

26. М. Россаби. Золотой век империи монголов. Жизнь и эпоха. Евразия. 2009. С.28.

27. Мыськов Е. П. Политическая история Золотой Орды (1236—1313 гг.). — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. — 178 с. С. 27, 28.

29. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 57,58.

30. Разин Е.А. История военного искусства. М., Омега-Полигон. 1994. Т.II. С. 212.

31. Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с персидского О. И. Смирновой, редакция проф. А. А. Семенова. — М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1952. — Т. 1, кн. 2. С. 229.

32. Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с персидского Ю. П. Верховского, редакция проф. И. П. Петрушевского. — М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1960. — Т. 2. С. 71, 72.

33. Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1960. — 279 с. С. 19, 20.

34. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. Т. 2: Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным / [Отв. ред. П.П. Иванов] М-Л: Изд-во Акад. наук СССР, 1941-308 с. С. 22, 23, 34, 35, 48.

35. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды В. Тизенгаузена, Т. I, извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884. С. 27, 28.

37. Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб.: Алетейя, 2003. 160с.

38. Халиков А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Казань: Фэн. 1994.-163 с. С. 138.

40. Широкорад А.Б. Русь и Орда. М., Вече. 2004. 496с. С. 10.

41. Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны).М., Восточная литература. 1996.798с. С. 84.

42. Эренжен Хара-Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. 2-е издание. — Элиста: Калм. кн. изд-во. 1991. — 196 с. С. 115.

Кем были хазары?

Соловьев: Это конгломерат народов — булгар, венгров и еще ряда племен, которые объединились в каганат. Он занимал большую территорию от Днепра, регионы Донецка, территории Кавказа, Крыма, Белгорода, Воронежа, верховий Волги.

По характеру государство было одним из выдающихся, сопоставимым с Византией и Арабским халифатом. Причем Хазарский каганат умудрялся еще с ними воевать — это было очень серьезное государственное образование.

Большая заслуга Хазарского каганата в том, что он в течение 150 лет давал отпор Арабскому халифату, сдерживал продвижение джихада и распространение ислама на европейской и евразийской территориях. Все это время шли арабо-хазарские войны, в конце которых каганат потерпел поражение и был вынужден принять ислам. Но, судя по всему, это был такой временный политический ход, потому что в дальнейшем в каганате фигурирует политическая верхушка из иудеев — это написано в источниках, но археологическим путем никаких следов иудаизма в каганате не выявлено.

Что насчет взаимоотношений с Русью?

На самом деле к упадку привели более сложные процессы — там шли гражданские войны, но самым главным фактором, на мой взгляд, является климатическая ситуация. 950 год — время, когда наступил так называемый климатический оптимум, время викингов. В этот период из-за климата менялись значительные территории, и образ жизни также начал изменяться.

В части, например, волжского варианта, где мы выявили предполагаемую столицу, ситуация немного другая — где-то в конце VIII века под натиском Арабского халифата хазарский каганат вынужден перенести свою столицу с Кавказа, где-то из района Дербента, в другое место.

Дань славян хазарам

Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века

Выбрали они для этого одну из самых труднодоступных территорий — это узкая волжская дельта, в центре которой расположили город. Огромное количество болот и камышовых крепей создают такой заслон, что попасть на эту территорию можно по одному водному пути — так называемой реке Итиль. Там отстраивается столица этого каганата, метрополия. Согласно источникам различных авторов, город имеет ряд названий — это и Семендер, и Хазаран, и Хорошин, и в конечном итоге один из источников называет город Итиль. Несмотря на то что город большой, богатый и существовал приличное время, а к тому же описан в источниках, археологическим путем он до определенного времени не обнаруживался.

[Ученый и писатель] Лев Гумилев в конце 50-х годов начинает свои поиски города Итиль в волжской дельте. Они продолжаются пять лет, но не достигают результата. Однако Гумилев находит там ряд хазарских погребений, обнаруживает несколько донных отложений — дельта постоянно затапливается из-за динамики Каспия.

И Гумилев делает вывод, что Хазарский каганат в этой части утонул. Называется это хазарской Атлантидой или степными Нидерландами

И теперь мы имеем крупный археологический комплекс в дельте Волги, который в этом году дополнили территориями. Он располагается на двух сторонах реки Балта, с одной стороны — поселение Семибугры, вторая часть — на территории современного поселка Бараний бугор. Эти две части в будущем можно будет рассматривать как отдельные комплексы. Там представлены практически одинаковые материалы хазарского времени, поэтому мы будем вводить в научный оборот понятие Семибугринский археологический комплекс, который подразумевает под собой эти памятники.

Лев Гумилев на раскопках

Фото: предоставлено Астраханским отделением РГО

Площадь каждого объекта около полутора квадратных километров. Со стороны Семибугров мы провели работы, сейчас изучаем могильник, вокруг располагается поселение. Там в огромном количестве представлена керамика, шлаки керамического производства, монеты конца VIII века, еще в этом году нашли хазарский перстень. В части Бараньего бугра только начали работы, обнаружили насыщенные крупные слои, которые можно сравнить с городскими.

Мы попали на жилую постройку того времени, обнаружили большое количество материала: перстни, фрагменты кирпича с остатками известкового раствора, а это уже византийская технология. Хазары сами не строили такое, приглашали для этого византийцев. Еще обнаружили керамическую черепицу, огромное количество амфор — это дает нам связь с Черноморьем, откуда амфоры и происходят.

Находки яркие, представительные — судя по всему, мы имеем дело с крупной агломерацией. За всю историю поисков, подобных материалов, представленных так ярко и на таких территориях, не обнаруживалось

По письменным источникам мы знаем, что город в дельте Волги был только один, но мы пока не готовы утверждать, что нашли Итиль.

Поставит ли это точку в вопросе об их образе жизни? Потому что на эту тему ведутся дискуссии — были они кочевниками или оседлыми.

Дискуссии ведутся, но есть очень важная теория, главная. Дело в том, что культура Хазарского каганата — салтово-маяцкая, а это оседлая культура. Тот памятник, с которым мы имеем дело, указывает на крупное оседлое поселение. И мы ставим точку в том, как выглядела культура Хазарского каганата, потому что до этого салтово-маяцких материалов на Волге не обнаруживалось и предполагалось, что вид был другой, культура другая была, а то, что мы сейчас обнаружили — одно из важнейших достижений последних трех лет. Помимо всего прочего, мы обнаружили волжский вариант Хазарского каганата, а Итиль — всего лишь одна из его составляющих частей. Выделение волжского варианта куда более значительно.

Почему вокруг хазар так много мифов, дискуссий, белых пятен?

Вообще, в науке всегда много дискуссий, особенно в археологии. У нас нет письменных подсказок — только интерпретация материальной культуры, разный материал на разных территориях.

В отношении Хазарского каганата дискуссии порождал один момент: дело в том, что все, что исследовалось — это периферия государств, приграничные территории, где есть культурные влияния, в то время как метрополия каганата находилась в нижней Волге, и вот как раз сейчас мы имеем дело именно с центральной частью.

Какой веры на самом деле придерживались хазары? Вы уже упомянули иудаизм, но об этом спорят.

Согласно источникам, у них было огромное количество вероисповеданий: ислам, христианство, язычество, иудаизм. Все уживались едино и мирно. Причем в Итиле, согласно источникам, для каждого народа был свой судья, судивший по законам веры этого народа. Подобное всегда было в крупных государствах средневековья, например, у Орды.

Почему не сложилось единой веры? Из-за обширной территории?

Да, потому что в каганат входили разные народы. Аланы, которые жили на Кавказе, имели языческое вероисповедание, булгары на горностепном пространстве на Средней Волге быстро исламизировались, хотя были язычниками. Те, кто жил ближе к административным центрам, быстро приобретали авраамические религии, а те, кто жил в сельской местности, сохраняли поклонение языческим богам.

Интересно, этот ли тип лица должен быть на заставке Великой Империи?

Есть поговорка, один дурак может задать столько вопросов, что не ответят и десять мудрецов. Недоуменных вопросов у меня много, поэтому попробую побыть в роли такого дурака. Считается, что Монгольская империя включала в себя обширные территории Центральной Азии, Южной Сибири, Восточной Европы, Ближнего Востока, Китая и Тибета. От Японского моря до Адриатического моря простиралась Великая Империя. Вот она, красавица.

Сколько могли увести воины Орды с собой, то есть во вьюках на лошадях? Нагрузка на лошадь при работе под вьюком определяется исходя из ее живой массы. Существует общепризнанное мнение, что лошадь способна переносить на спине груз, равный примерно одной трети своего веса, мул - половине, осел - двум третям. Однако эти средние ориентировочные данные. Они очень различаются в зависимости от условий работы животных. Вьючная лошадь может нести на спине груз, равный трети своего веса только на сравнительно равнинной местности и шагом. При изменении условий работы, т.е. при работе на крутых склонах, в высокогорных районах, при повышении темпов передвижения, грузоподъемность вьючных животных снижается.

Возьмем максимально благоприятные условия марша - равнина и шагом. Современная лошадь доходит до 500 кг и она способна нести до 150-170 кг. Это вес всадника с оружием до 100 кг плюс груз 50-70 кг.

Рацион солдат во время Великой Отечественной войны: Приложение к постановлению ГКО №662 от 12.9.1941 Норма №1 суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей армии

Хлеб: - октябрь-март - 900 г. - апрель-сентябрь - 800 г. Мука пшеничная 2-й сорт- 20 г. Крупа разная - 140 г. Макароны - 30 г. Мясо - 150 г. Рыба - 100 г. Комбижир и сало - 30 г. Масло растительное - 20 г. Сахар - 35 г. Чай - 1 г. Соль - 30 г.

Овощи: -картофель - 500 г. -капуста - 170 г. -морковь - 45 г. -свекла - 40 г. -лук репчатый - 30 г. -зелень - 35 г. Махорка - 20 г. Спички - 3 коробки (в месяц)

Мыло - 200 г. (в месяц)

Мыло, махорку и спички оставим в покое. А чем заменить остальное в 13 веке? Предположим, что по минимуму воину 13 века нужно 1 кг хлеба и 0,5 кг мяса в день (на это не растолстеешь, но все же). Итого, один боец расходует 1,5 кг продовольствия в день

Теперь о лошадях. Из Интернета. Средняя взрослая лошадь за год съедает около 2 тонн овса, 4-5 тонны сена, 500 кг отрубей, тонну моркови. Не забывайте о потребности лошади в соли, её потребуется примерно 13кг в год (чуть больше килограмма соли в месяц). Если же мы уменьшим временный интервал до суток, то лошади весом 450-500 кг потребуется: овса — 5 кг, сена — 10-13 кг, отрубей — 1-1.5 кг; моркови — 2-3 кг. Современная лошадь несет всадника (100 кг) и до 70 кг груза. Пусть современной лошади в походе требуется 5 кг овса в сутки. Овес компактный и калорийный, расчет будем вести по нему, я с трудом представляю боевой поход, где кони навьючены громадными тюками с сеном. Итого 6,5 кг поклажи на день. Получается, что современному всаднику действительно не нужна вторая лошадь, боевая автономность современной конницы 10 дней.

Теперь понятно, почему многовековая селекция лошадей была направлена на увеличение силы и выносливости. Это экономически выгодно, можно одной лошадью заменить две, а ест современная лошадь все-таки не вдвое больше. Но для такой лошади нужен более калорийный корм. К 19 веку лошади достигли нужной кондиции. У казаков была одна лошадь, она могла нести всадника и груз, на привале успевала отдохнуть и восстановиться.

Ну вот, теперь можно посчитать боевой радиус монгольского тумена без дополнительного снабжения. Как далеко тумен уйдет за 15 дней? По уставу 20 века суточный переход конницы 50 км.. Реально возможно до 70 км по дорогам, форсированный марш до 100 км, но не более трех дней. Это на современных конях. На средневековых конях и 50 км потолок, монголки существенно слабее современных коней. Но даже по максимуму, дальность марша тумена без снабжения 750 км (на самом деле и 500 км – это запредельно). Боевой радиус тумена меньше в 2 раза (250-350 км). Если тумен идет с боями, дальность также уменьшается в несколько раз. При марше в горах дальность существенно падает. Как видите, никаких запредельных рейдов, кони не автомобили. Поразительно, но щадящий суточный переход конницы совсем немного больше пешего перехода. На "своих двоих" до 30 км, на "четырех чужих" до 45-50 км.

Как снабжать? Два тумена – это 20000 тысяч всадников и 40 тысяч лошадей. Дневная необходимость людей: 20 тонн хлеба и 10 тонн мяса. Дневная потребность лошадей: 100 тонн овса. Телега берет на себя, ну пусть 1000 кг (на самом деле меньше), выход мяса из туши быка пусть 300 кг (на самом деле тоже меньше). В день для снабжения войска должно приходить 120 телег и стадо в 33 быка. Это не очень понятно, поэтому пересчитаем на ж\д вагоны. На 10 дней двум туменам требуется 200 тонн хлеба, 1000 тонн овса и 300 голов быков. 1200 тонн делим на 64 (вместимость вагона) 300 быков делим на 20 (тоже вагон) получаем 37 железнодорожных вагонов. ЖД-состав на 15 дней войны. На месяц войны 2 ЖД-состава, такова математика войны. Чудненько, сам не ожидал таких результатов, когда начинал писать, честно. И это еще не учитывается восполнение расхода стрел, другого оружия, порванной конской сбруи. Такое снабжение обеспечить возможно, но рейды в несколько тысяч километров, не знаю.

И это я вообще не затронул проблему воды. Воды для лошади требуется до 70 литров в день Для двух туменов нужно 2 800 тонн воды в день. Подвоз воды вообще невозможен, это фантастика. Рейд конницы возможен в местности, где есть открытые источники воды, которые могут обеспечить такой расход. Сразу же выпадают оазисы в пустынях и горы. Караванные тропы в горах и пустынях действительно есть. В пустынях есть оазисы с колодцами, в горах перевалы и горные речки. Великий Шелковый путь идет именно по этим оазисам и перевалам. Но существует громадная разница между караваном и большим массивом конницы. Войска - это большая, компактная группа людей и коней, которые должны максимально быстро совершать переходы. Некогда коней пасти во время боевого похода. Караван – это несколько десятков животных с обслугой. Поэтому ресурсов для каравана требуется неизмеримо меньше, чем войску, и караван вполне может использовать местные ресурсы. Тем более, если караванная тропа уже обустроена, на всем протяжении тропы стоят каравансараи, выкопаны колодцы. И местное население кормится от этих караванов и обслуживает их. Поэтому караван может идти там, где тумен конницы никогда не пройдет. Где вы видели колодцы оазисов, которые могут обеспечить расход воды в тысячи тонн в сутки. В горах тумену тоже нечего пить, колодцев хватит на караван, но не хватит на десятки тысяч лошадей. А горные речки зачастую бегут в непроходимых ущельях и их вода труднодоступна.

Отсюда вывод. Если подвоз пищи, фуража и оружия еще как то возможно обеспечить. Хотя тысячи км подвоза, это крайне непросто, такое и сейчас, на нынешнем технологическом уровне, достаточно трудно обеспечить. Но подвоз воды для коней обеспечить невозможно в принципе. Конница не может ни наступать, ни совершать марш в пустынных местностях, где нет открытых источников воды. Колодцы не подойдут, они не обеспечивают необходимый выход воды для сотен тысяч лошадей.

Гмм, Монголия, говорите, и даже Китай. Историки пишут, что монголы с легкостью маневрировали войсками по всему континенту, из Китая конницу достаточно легко перебрасывали в Русь. Интересно как? Что ели лошади и люди во время перехода из Китая на Русь. И что пили.

Вроде бы по лошадям объяснение найдено, утверждается, что монгольские коняшки круглый год были на подножном корму и даже могли выкапывать траву из-под снега. Поэтому длинные рейды конницы были возможны. Но тут явно видны 2 логические ошибки.

1 ошибка. Да, в Монголии такой выпас возможен (климат там позволяет), но почему в наших степях возможно то-же самое? Это в степях Северного и среднего Казахстана снега нет? Или Оренбург живет зимой совсем без снега? Возможность свободного выпаса в Монголии переносятся на наши степи и в наши климатические условия, а это неправильно. Я интересовался, как пасли скот кочевники в Казахстане. Весной кочевники гнали скот на север, потому, что степь на юге выгорала. С наступлением осени кочевники возвращались обратно на юг, где не выпадает снег и есть трава. Как в голову вождя племени кочевников, вся жизнь которого челночное движение юг-север, могла попасть мысль о создании Империи? Ему месяц на одном месте пробыть невозможно, скот подохнет.

2 ошибка. В боевом походе свободный выпас невозможен. Идет война, нужно быстрее добраться до противника, да и враг не дремлет. Что может быть проще угнать или уничтожить лошадей, которых завоеватели выпустили попастись. Во время похода лошади должны находиться под особой охраной, поэтому снабжение абсолютно необходимо. Кроме того, армия – это компактные группы войск, как обеспечить свободный выпас лошадей, их же придется распустить по степи километров на сто, иначе не хватит травы на всех лошадей. Так что выпустить на свободное кочевье в боевом походе нельзя. Скорость такого передвижения будет не больше 10 км в сутки и войска будут рассыпаны на сотни километров.

Чудес не бывает, армию в любые времена нужно снабжать. А что будет, если армию оставить без снабжения с метрополии и начать рассылать фуражиров в непокоренной стране, великолепно показал Наполеон. Фуражиров будут вырезать. Опять найдено объяснение, мол, русичи настолько боялись монголов, что при виде одного всадника вся русская деревня становилась на колени, монгол на выбор забирал людей, материальные ценности, формировал обоз и безнаказанно уезжал. И когда на Руси такое было? Зачем принижать своих предков в угоду неправильной исторической теории. Не было такого, наоборот, вся русская история доказывает обратное, что захватчиков резали везде, где могли и как могли. Не была Русь в таком бесправном и рабском положении в Монгольской Империи. Другие территории были, а Русь нет. Русь вообще была привилегированной территорией в монгольском государстве. Так что Монгольская Империя была, Русь действительно входила в состав Империи, а невыносимого монголо-татарского ига не было. Гумилев прав. Потом коснемся этого.

Я вижу только один способ для этого. Войска различными маршрутами постепенно кочуют по степи в направлении военного удара. Это не быстро, не удивлюсь, что для каждого монгольского рода разрабатывался свой график движения. Дата сбора тоже оговаривалась заранее. На границе создаются базы снабжения, туда обозами свозится провиант и оружие, перегоняются стада. За сохранность ханского имущества отвечают приграничные рода кочевников. Когда к назначенному времени войско собирается, начинается боевой поход. Тумены оперируют в рамках своего боевого радиуса, для снабжения с помощью охраняемых обозов постепенно выстраивают цепочку баз в глубину страны-жертвы. Обратно обозы идут с пленниками и трофеями.

Получается, что войска монголов можно было перебрасывать на дальние расстояния только в пределах степи. Для возникновения такой громадной Империи совершенно необходима географическая связность всей Великой Степи. Давайте посмотрим, можно ли из нынешней Монголии перебросить конницу в Среднюю Азию и в Китай.

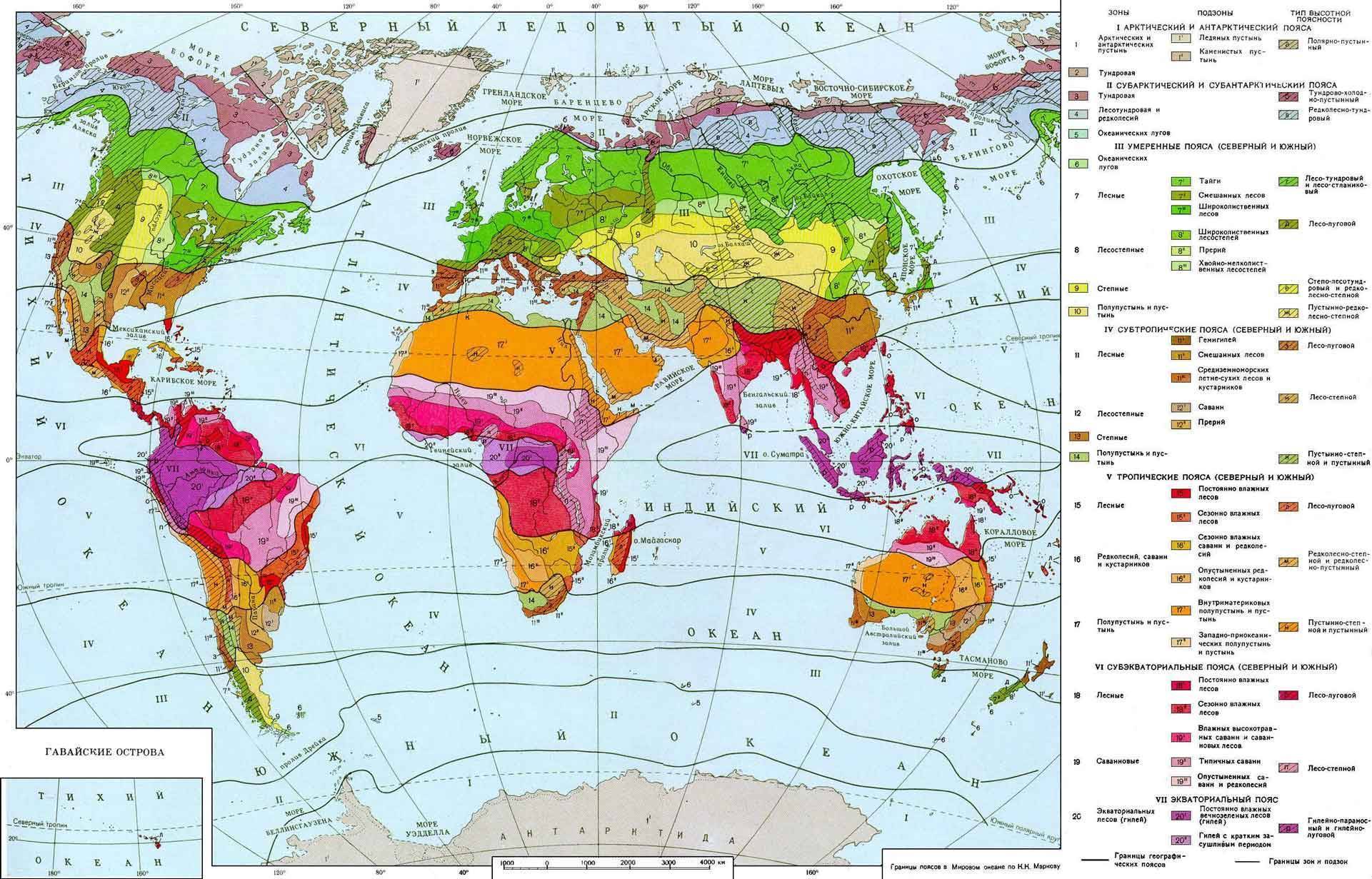

Итак, география. Исторически сложилось, что в Евразии есть две Великие Степи. Это западная Великая Степь и восточная (монгольская) Великая Степь. Так их будем называть и посмотрим, почему получились две Степи.

Эта карта масштабом помельче.

При взгляде на физическую карту Евразии видно, что горы разделяют Евразию на четыре части. С Юга (от Индии) на Север - это Гималаи, Тибет. От Каспия на восток до озера Зайсан – это Памир, Тянь-Шань. Это Горы с большой буквы и передвигаться по ним трудно. От озера Зайсан на восток горы становятся пониже – это Алтай, Саяны. Но эти горы заросли лесом и передвигаться по ним тоже непросто. Еще дальше на восток горы переходят в сопки, заросшие ядровой тайгой. Границей раздела между степью и непроходимой тайгой является река Амур. На запад от Каспия до Черного Моря идет Кавказ, который тоже отделяет регион Среднего и Ближнего Востока от Великой Степи. Правда Кавказ более проходим и благоприятен для проживания людей, поэтому рейды конницы через Кавказ возможны (хотя этот путь тоже непрост, горы есть горы). Закавказье монголы покоряли из Персии.

Получается следующее. В Евразии существуют четыре больших, географически изолированных друг от друга, региона.

Первый регион - Юго-Восточная Азия, Корея, Монголия, Китай. Из нашей Великой Степи по суше попасть в Монгольскую Великую Степь очень трудно, все возможные пути идут по горам, пустыням и тайге. Караван пройдет, сотни тысяч всадников никогда.

Второй регион - Средний и Ближний Восток. В этот регион из нашей Великой Степи попасть проще, есть проходы в Кавказских горах, доступные пути вдоль Каспия, или через западное побережье Черного Моря. Но все равно, военная логистика очень трудна. А вот из Монгольской Великой Степи туда попасть можно только через нашу Великую Степь, прямого пути нет. Хулагу именно так и наступал, удар наносился с юга нынешнего Казахстана.

Третий регион – Европа, Русь, Средняя Азия и Казахстан. Казахстан и Средняя Азия географически одно целое и коннице воевать там проблем нет. Из Средней Азии по проходам вдоль Каспия монголы проникли в Персию и далее на Ближний Восток. Русь и Европа в 13 веке заросли лесом, в лесу конница не воюет. Единственная возможность для удара кочевников по лесным государствам - это реки. На Русь и в Восточную Европу конница действительно может попасть через системы рек Дунай, Днепр, Дон, Волга, они текут и в лесах и в степи. Зимой реки замерзают и делают возможным удар кочевников. А вот в северную и западную Европу коннице из степи не попасть. Реки северной Европы текут на север. В западной Европе реки не замерзают. Поход же кочевников на судах – это нонсенс. Кочевник на корабле то же самое, что викинг на коне, одинаково нелепы.

Четвертый регион - Индия. Она фактически в изоляции от всего континента.

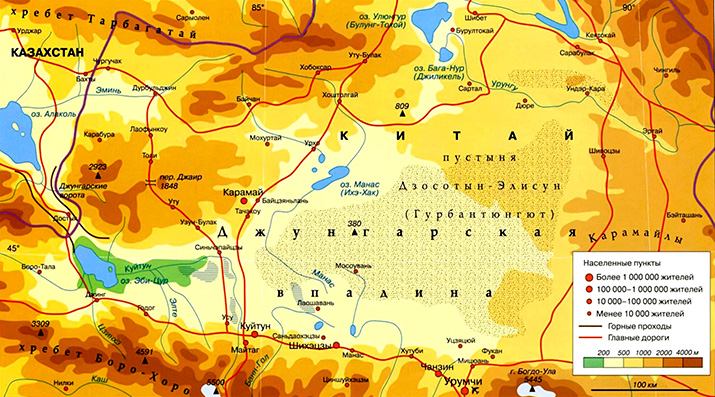

Из географии видно, что горы делят степи Евразии на две части. Первая часть от Черного Моря до северных склонов Алтая и Саян – это наша (западная) Великая Степь. На Саянах степь переходит в непроходимую тайгу. Вторая часть от южного Алтая до Кореи – это Монгольская (восточная) Великая степь. Оба куска Степи географически разделены горами, а конница по горам передвигается неважно. Единственное удобная территория для перехода через горные хребты – это Джунгария. Самое лучшее место - Джунга́рские Воро́та — горный проход между Джунгарским Алатау с запада и хребтом Барлык с востока. Этот проход соединяет Балхаш-Алакольскую котловину и Джунгарскую равнину. Представляет собой плоский и широкий (более 10 км) коридор длиной около 50 км, по которому проходит государственная граница между Казахстаном и Китаем.

Вот спутниковый снимок Джунгарских ворот.

Вообще-то эта фотография фантастически походит на дно высохшего водоема, сток из которого происходил через эти самые Джунгарские Ворота. Причем, водоем существовал не так давно, иначе все давно бы сгладилось из-за выветривания. Ладно, потом посмотрим.

Карта масштабом поменьше

Степи и лесостепи – это зоны 8 и 9. Пустыни и полупустыни - это зона 10. Великая Степь Евразии расположена на территории от Адриатики, через Черное Море, Каспий, до Кореи. В принципе, совпадает с размерами Монгольской империи. Это регион Великой Евразийской Степи и прилегающие к степной зоне территории, которые доступны для конницы. Из Монгольской Великой Степи доступны Китай и далее Юго-Восточная Азия. Из западной Великой Степи доступны Средняя Азия и Персия вплоть до Ливана. По рекам доступны заросшие лесом Русь и Восточная Европа. В общем-то, подтверждаются размеры Монгольской Империи. Монголы подмяли под себя Великую Степь и все прилегающие к Степи страны, куда их конница смогла проникнуть. Мощь кочевников для этого нужна просто колоссальная. Согласно Рашид-Ад-Дина, Хубилай оперировал 80 туменами, это многие сотни тысяч конного войска. Сейчас такого и в помине нет, в исторически обозримое время кочевники никогда не набирали такой мощи. Единственный регион Великой Степи, где пришлось долго воевать с кочевниками, это Причерноморье. Об этом потом.

Давайте теперь поподробнее посмотрим на пустыни Азии. И сразу же начинаются сюрпризы. Географической связности Великой Евразийской Степи нет. Пустыни и горы делят единую степную зону на две части. Из нынешней Монголии в наш регион свободный доступ только через Джунгарию, а там расположена Джунгарская пустыня. Из нынешней Монголии коннице никак не попасть в наш регион Великой Степи.

И с доступностью Китая из Монголии тоже все плохо. Между двумя странами раскинулся комплекс пустынь Гоби. К Гоби прилегает жуткая пустыня Такла-Макан. Язык пустынь также уходит через Джунгарию на север вплоть до озера Балхаш.

Проход конницы через пустыню Гоби невозможен, Монголия отделена от Китая. Существует проход из Монголии в Китай по побережью океана. Но еще в начале 14 века страны, расположенные там - Джурдже (Манчжурия) и Гаоли (Корея) не были покорены монголами. Об этом писал Рашид-Ад-Дин. Если честно, то для ядра Монгольской Империи в нынешней географии нет места хуже, чем Монголия. Она изолирована пустынями, горами и непроходимой тайгой со всех сторон. Далеко не случайно Россия получила доступ в этот регион только после постройки ТрансСиба.

В общем, все это подтверждается новейшей историей и нынешними границами государств. Почему южные границы Российской Империи сформировались именно так? Просто РИ не смогла продвинуться дальше на юг на гораздо более высоком технологическом уровне. Российские порты на Индийском океане – это выгодно и невероятно усиливает Россию, но увы, войска не смогли пройти к Индийскому океану, уперлись в горы. В обратном направлении англичане также не смогли попасть из Индии в Среднюю Азию, завязли в Афганистане. Почему восточные регионы Сибири и Дальний Восток так мало населены? Потому, что свободный сухопутный доступ к Дальнему востоку, Монголии и Китаю Россия получила вообще только в начале 20 века, когда был построен ТрансСиб. До появления ТрансСиба либо на лошадках до восьми месяцев сухопутного пути (причем по уже освоенным территориям), либо на пароходе из Одессы вокруг Африки (через полмира и тоже до 4-5 месяцев). Дальний Восток Россия просто не успела толком колонизовать. Почему Китайская Империя не завоевывала Монголию? Потому, что между ними непроходимая пустыня Гоби.

Вот так, что-то с географической локализацией Монгольской Империи не так.

1 Огромная территория от Волги до Монголии, где жили кочевники, которые первыми начали использовать сaблю, — Тюркский каганат 2 Государство со столицей в г. Итиль — крупнейшем в Восточной Европе ремесленным и торговым центром. Знатное население постепенно перешло от язычества к иудаизму. Хазарский каганат 3 Государство, возникшее в Среднем Поволжье, позже значительно расширившее свою территорию. Его жители основали крепость Казань.

Ответы

Обострения казахско-джунгарских отношений в 17-18 вв. в первой четверти xviii в. наибольшая угроза для казахов нависла со стороны джунгарского ханства, достигшего в 20-х годах наибольшего своего военного потенциала, политического веса в центрально-азиатском регионе. существование джунгарии, как сильного государства в непосредственной близости от границ казахстана, представляло собою реальную угрозу не только для казахов, киргизов, узбеков, алтайских народов и других, но и для россии, чьи и политические интересы в зоне алтайских горнозаводских предприятий побуждали как правительство, так и сибирскую администрацию принимать энергичные меры противодействия против далеко идущих устремлений хунтайшы цеван-рабдана. стратегическая цель джунгарских правителей была ясна — подчинение огромных просторов казахстана своей власти. опустошительные вторжения калмыцких войск, участившиеся с 40-х годов xvii в., приняли характер постоянного противоборства еще в конце семнадцатого столетия в связи с воцарением на джунгарском престоле цеван-рабдана, первым крупным внешнеполитическим актом которого явилось возобновление кровопролитной войны с казахским ханством. походы джунгарских войск 1710, 1715, 1717, 1718, 1719 годов показали пагубность родоплеменных распрей, внутрифеодальных раздоров перед лицом нараставшей из года в год агрессивной угрозы. к тому же в военном отношении джунгарское ханство представляло собою серьезную силу и для россии, тем более для казахских родов. в отличие от некоторых азиатских народов, имевших "лучной бой", на вооружении джунгарской армии еще в конце xvii в. имелось огневое оружие с фитилем. наличие артиллерии у джунгар ставило их в более выгодное положение. к тому же джунгары имели огромную по тем временам армию. вооружение казахов значительно уступало джунгарам: оно состояло в основном из луков, сабель, копий, лишь незначительная часть сарбазов была вооружена фитильными ружьями, убойная сила которых была невелика. источник: © e-history.kz

Читайте также: