Каких значений достигает температура газов от сгорания рабочей смеси внутри цилиндра

Разновидности двигателей внутреннего сгорания в двигателях, применяемых для привода современных строительных машин, тепловая энергия сгоревшего топлива преобразуется в механическую работу. Так как топливо сгорает внутри цилиндров двигателей, то они называются двигателями внутреннего сгорания.

Современные двигатели внутреннего сгорания с возвратно-поступательно движущимися поршнями классифицируются по следующим признакам:

1. способу смесеобразования - на двигатели с внешним смесеобразованием /карбюраторные и газовые/ и внутренним /дизельные/;

2. способу воспламенения рабочей смеси на двигатели с принудительным воспламенением от электрической искры /карбюраторные и газовые/ и с воспламенением от сжатия /дизели/;

3. способу осуществления рабочего цикла - на четырех - и двухтактные;

4. числу цилиндров - на одно - и многоцилиндровые;

5. расположению цилиндров - на одноцилиндровые /линейные/ и двухрядные или V - образные, у которых угол между цилиндрами меньше 180°. Если угол равен 180°, двигатель называется оппозитным;

6. охлаждению - на двигатели с водяным и воздушным охлаждением.

На строительных машинах применяются четырехтактные многоцилиндровые карбюраторные и дизельные двигатели.

Во время работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания в его цилиндре протекают четыре процесса: 1/ впуск в цилиндр горючей смеси /в карбюраторный двигатель/ или воздуха /в дизельный двигатель/t 2/ сжатие рабочей смеси или воздуха; 3/ рабочий ход - воспламенение рабочей смеси и расширение продуктов сгорания; 4/ выпуск из цилиндра продуктов сгорания.

Совокупность этих последовательных, периодически повторяющихся процессов называется рабочим циклом двигателя.

Принципиальное отличие рабочего цикла дизеля от карбюраторного двигателя состоит в способе смесеобразования и воспламенения смеси. В цилиндр дизеля в такте впуска поступает воздух, который подвергается сжатию в такте сжатия до 3,5. 4,5 МПа, что повышает температуру воздуха до 600.„.700 °С. В конце такта сжатия впрыскивается жидкое топливо, которое, перемешиваясь с нагретым воздухом, воспламеняется и сгорает.

В карбюраторном же двигателе рабочая смесь в конце такта сжатия сжимается до 0,7. 1,2 МПа, а температура повышается до 300. 400 °С, при этом между электродами свечи проскакивает электрическая искра и рабочая смесь воспламеняется.

Дизельный двигатель по сравнению с карбюраторным имеет следующие преимущества: более высокий КПД - 27-35% /для карбюраторных двигателей 20-24%/; высокую степень сжатия, обеспечивающую более экономичный расход топлива на единицу работы /на 20-25% меньше, чем у карбюраторного двигателя/; обладает лучшей приемистостью и развивает большой крутящий момент при малой частоте вращения; работает на тяжелых сортах топлива, которые менее опасны в пожарном отношении.

Основные недостатки дизельного двигателя по сравнению с карбюраторным: большая масса, приходящаяся на единицу мощности; тихоходность /максимальная частота вращения коленчатого вала не превышает 3000 об/мин, у карбюраторных - до 6000 об/мин/; более трудный пуск при низких температурах окружающей среда, что вызывает необходимость установки дополнительных систем подогрева и пуска двигателя.

Кривошипно-ползунный механизм

Кривошипно-ползунный механизм служит для восприятия силы давления газов, преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала.

Рис. Схема кривошипно-ползунного и распределительного механизмов: 1 - коленчатый вал; 2 - шатун; 3 - поршень; 4 - поршневой палец; 5 - поршневые кольца; 6, 9 - клапаны /впускной и выпускной/; 7 - пружина; 8 - коромысло; 10 - гильза; 11 - водяная рубашка; 12 - штанга; 13 - распределительный вал; 14 - маховик; 15 - шестерни привода распределительного вала

Механизм газораспределения

Механизм газораспределения должен удовлетворять следующим основным требованиям: своевременно открывать и закрывать впускные и выпускные клапаны; обеспечивать возможно лучшее наполнение цилиндров горючей смесью и очистку от отработавших газов; надежно изолировать внутреннее пространство цилиндров от окружающей среды во время тактов сжатия и рабочего хода.

Для лучшего наполнения цилиндров двигателя воздухом /для дизелей/ или горючей смесью /для карбюраторных двигателей/ и более полной очистки их от отработавших газов клапаны открываются и закрываются не в тот момент, когда поршень находится в мертвых точках, а с некоторым опережением при открытии и запаздыванием - при закрытии.

Периоды открытия и закрытия клапанов выраженные в углах поворота коленчатого вала, называются фазами газораспределения.

Их соблюдение обеспечивается формой и взаиморасположением кулачков на распределительном валу.

Система охлаждения.

При работе двигателя температура газов в камере сгорания достигает 2000. 2400 °С, а средняя температура цикла 800. 1000 С. Вследствие этого поршни, головки цилиндров, цилиндры и клапаны сильно нагреваются. Чрезмерный перегрев двигателя приводит к разжижению и сгоранию масла, нарушению нормальных зазоров между сопряженными деталями, уменьшению наполнения цилиндров горючей смесью, а следовательно, к снижению мощности двигателя, нарушению рабочего процесса и разрушению отдельных деталей.

Для нормальной работы двигателя необходимо непрерывно отводить излишнюю теплоту от перегреваемых деталей. Это осуществляется системой охлаждения. Излишнее охлаждение неблагоприятно отражается на работе двигателя. Испарение топлива ухудшается, поэтому оно горит медленнее, мощность двигателя падает, снижается экономичность, а износ цилиндров и поршневых колец увеличивается.

Для нормальной работы двигателя необходимо поддерживать его температуру при любых условиях и режимах работы в определенных пределах.

Чтобы обеспечить нормальный тепловой режим двигателя, применяют жидкостное или воздушное охлаждение. При воздушном охлаждении теплота отдается непосредственно воздуху через ребристые стенки блока цилиндров и головки блока. Жидкостная система охлаждения основана на интенсивной Циркуляции жидкости, которая обеспечивается центробежным насосом. Насос нагнетает жидкость /воду или антифриз-жидкость, замерзающую при низкой температуре/ в водяную рубашку двигателя, из которой нагретая жидкость вытесняется в радиатор. Охлажденная жидкость по патрубкам поступает в насос.

Рис. Схема системы охлаждения: 1 - радиатор; 2 - выпускной патрубок; 3 - термостат; 4 - гильза цилиндра; 5 - головка цилиндров; б - блок цилиндров; 7 - водяная рубашка; 8 - крыльчатка водяного насоса; 9 – вентилятор.

Система смазки

При работе двигателя в его сопряженных деталях возникает трение, вызывающее износ и нагрев деталей и требующее затрат некоторой части мощности двигателя. При введении между трущимися поверхностями слоя смазки характер трения и износа резко изменяется, так как молекулы масла под влиянием силы молекулярного притяжения распространяются по трущимся поверхностям и смазывают их.

Долговечность и безотказная работа двигателя зависят от качества и чистоты применяемого масла.

Система смазки двигателя - это совокупность механизмов и приборов, обеспечивающих очистку масла и его бесперебойную подачу в необходимом количестве при определенной температуре и давлении к трущимся поверхностям.

Рис. Схема системы смазки: 1 - масляный картер; 2 - маслоприемник; 3 - шестеренчатый насос; 4 - маслопровод; 5 - фильтр; 6 - главный масляный канал.

Примечание. Все остальные детали смазываются маслом, вытекающим из зазоров, или посредством разбрызгивания.

Масло, поступающее в зазоры между трущимися поверхностями, не только уменьшает потери на трение, но и охлаждает и удаляет продукты износа и мелкие частицы нагара и защищает трущиеся поверхности от коррозии.

В зависимости от способа подвода масла к трущимся поверхностям деталей применяются такие системы смазки: разбрызгиванием, под давлением и комбинированные, в которых часть деталей смазывается под давлением, а остальные - за счет разбрызгивания масла.

Система питания.

Источником энергии в двигателях внутреннего сгорания является горючая смесь, образуемая парами топлива, тщательно перемешанными с воздухом в определенных пропорциях. Смешиваясь с остаточными газами в цилиндре двигателя, горючая смесь образует рабочую.

Состав горючей смеси должен соответствовать определенному режиму работы двигателя и подразделяется на богатую, обогащенную, нормальную, обедненную и бедную.

В качестве топлива для карбюраторных двигателей применяют бензин, обладающий хорошей испаряемостью, а для дизельных двигателей с внутренним смесеобразованием - дизельное топливо, являющееся продуктом перегонки тяжелых фракций нефти с определенной вязкостью.

Система питания служит для хранения, подачи и очистки топлива, воздуха, приготовления горючей смеси нужного состава на разных режимах работы двигателя, отвода наружу продуктов сгорания .

Система пуска двигателей.

Одним из основных требований, предъявляемых к двигателям внутреннего сгорания, является быстрота и надежность пуска. Пуск осуществляется принудительным вращением коленчатого вала двигателя от постороннего источника энергии.

Система пуска должна развивать определенную частоту вращения коленчатого вала двигателя, обеспечивающую смесеобразование, наполнение цилиндров свежей смесью, сжатие и воспламенение смеси.

Пусковая частота вращения карбюраторных двигателей колеблется в пределах 30. 60 об/мин.

Пуск дизельного двигателя по сравнению с карбюраторным более труден. Это связано с большой степенью сжатия и плохим смесеобразованием из-за малого давления впрыска топлива. Поэтому пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя с воспламенением от сжатия должна быть в пределах 200. 300 об/мин.

Рис. Схема системы питания; 1 - гильза цилиндра; 2 - поршень; 3 - топливный фильтр; 4 - топливопровод; Б - диафрагмовый насос; 6 - топливный бак; 7 - воздушный фильтр; 8 – карбюратор; 9, 10 - клапаны /впускной и выпускной/; 11 - патрубок /выхлопной/; 12 – глушитель.

При пуске холодного двигателя, особенно в зимнее время, прокручивание вала двигателя и его пуск резко затрудняются из-за низкой температуры воздуха в камере сгорания в конце сжатия и эагустевания смазки. Для обеспечения пуска дизелей необходимо подогреть воздух во впускном трубопроводе и в камере сгорания, охлаждающую жидкость в системе охлаждения; применить декомпрессионный механизм.

Существуют следующие основные способы пуска двигателей:

1. от руки /вручную/ - применяется чаще у карбюраторных пусковых двигателей;

2. электрическим стартером - используется в автомобильных и пусковых тракторных двигателях. Для пуска дизельного двигателя требуется стартер значительно большей мощности, чем для карбюраторного;

3. вспомогательным бензиновым двигателем /пусковым двигателем/ - распространен на дизелях тракторов;

4. силовым генератором электротрансмиссии . Силовой генератор, приводящий электрические ходовые двигатели трактора с электротрансмиссией, на время пуска двигателя работает в режиме стартера и питается током от аккумуляторных батарей;

5. сжатым воздухом от баллона с давлением 15,0 МПа . Наименьшее давление воздуха в баллоне, обеспечивающее запуск дизеля,- 4,0 МПа.

В аварийных случаях можно запустить двигатель буксировкой на включенной передаче трансмиссии. У машин с электротрансмиссией тяговый электродвигатель при этом работает в режиме генератора, а силовой генератор - в режиме электродвигателя, вращая коленчатый вал дизеля.

Список литературы

1. Брянский Ю. А. и др. Тягачи строительных и дорожных машин. - М.: Высш. шк., 1976. - 360 с.

2. Гуревич A. M., Сорокин E. М. Тракторы и автомобили. - П.: Колос, 1971.

3. Делиховский С. Ф. и др. Устройство и эксплуатация автомобилей.- М.: Изд-во ДОСААФ, 1965. - 214 с.

Процесс сгорания в бензиновом двигателе и дизеле существенно различен из-за особенностей топлива, способа смесеобразования и воспламенения рабочей смеси. Для каждого двигателя принято рассматривать этот процесс по диаграмме с координатами р – φ, на которой этапы процесса сгорания представлены развернуто по углу поворота коленчатого вала. Для бензинового ДВС на развернутой диаграмме процесса сгорания рабочей смеси различают фазы

I — III (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Развернутая диаграмма процесса сгорания рабочей смеси в бензиновом ДВС:

1 — момент искрового разряда; 2 — начало фазы интенсивного горения; 3 — окончание фазы интенсивного горения; ВМТ — верхняя мертвая точка положения поршня; I — фаза начала горения, равная углу α1 (задержка интенсивного горения); II — фаза интенсивного горения, равная углу α2; III — фаза догорания топлива; р — давление газа; φ — угол поворота коленчатого вала; θ0.3 — угол опережения зажигания;——– расширение газа без сгорания; — ► — направление хода процесса

Фаза I , равная углу α1— начало горения. В течение фазы I образуется фронт горения рабочей смеси от момента искрового разряда между электродами свечи в точке 1. Горение рабочей смеси начинается без повышения давления (участок 1—2). Длительность начальной фазы I определяет задержку интенсивного горения и зависит от состояния рабочего тела, угла опережения зажигания θ0.3, энергии искрового разряда. Увеличение степени сжатия ε и уменьшение угла опережения зажигания приводят к сокращению фазы I (уменьшению угла α1,). Увеличение частоты вращения коленчатого вала, снижение нагрузки на ДВС, обеднение рабочей смеси, уменьшение мощности источника воспламенения — причины удлинения фазы I (увеличения угла α1,).

Фаза II, равная углу α2, — начало интенсивного горения в точке 2 с резким повышением температуры и давления продуктов сгорания до их максимума в точке 3. Для получения большей экономичности двигателя сгорание топлива должно осуществляться вблизи ВМТ при минимальном объеме надпоршневого пространства, когда минимальны потери теплоты через стенки цилиндра.

В этот период времени сгорает основная масса топлива. Скорость распространения фронта горения 20…40 м/с, окончание этой фазы (точка 3) приходится на угол поворота коленчатого вала 12… 18° после ВМТ.

Если рабочая смесь перед воспламенением подвергается воздействию высоких температур и давлений, то нормальное сгорание при определенных условиях может перейти в детонационное.

Детонационное сгорание рабочей смеси возникает при несоответствии сорта бензина степени сжатия, слишком больших углах опережения зажигания, перегрузке двигателя и его перегреве, повышенном нагарообразован и и на стенках камеры сгорания.

Скорость процесса в условиях возможной детонации многократно увеличивается (до 2ООО…2 500 м/с). При этом часть рабочей смеси самовоспламеняется раньше, чем к ней подойдет фронт основного пламени. В камере сгорания возникают и распространяются волны давления, оказывающие влияние на характер изменения давления в цилиндре. Внешним признаком детонационного сгорания является появление звонких металлических стуков. При детонационном сгорании увеличиваются тепловые и механические нагрузки на детали двигателя, снижается мощность, появляется дымный выхлоп и ухудшается экономичность двигателя.

При работе двигателя с полной нагрузкой иногда наблюдается преждевременное воспламенение рабочей смеси, называемое калильным зажиганием, из-за местного перегрева стенок камеры сгорания (в результате отложения нагара на них) или электродов свечи зажигания. Такое явление может возникать при несоответствии тепловой характеристики свечи (калильного числа) степени сжатия е рабочей смеси. Это приводит к тому, что максимум давления газа достигается до прихода поршня в ВМТ, при этом снижается мощность двигателя, возможны значительный перегрев поршня и его прогорание.

Фаза III — догорание продуктов неполного окисления топлива (ниспадающая ветвь диаграммы), когда скорость выделения теплоты равна скорости теплоотвода в стенки цилиндра.

Для дизелей на развернутой диаграмме процесса сгорания рабочей смеси различают фазы I — IV (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Развернутая диаграмма процесса сгорания рабочей смеси в дизеле:

1— точка впрыска топлива; 2 — начало фазы быстрого горения; 3 — окончание фазы быстрого горения; 4 — окончание фазы стабильного горения топлива; р — давление газа; ВМТ — верхняя мертвая точка положения поршня; I — фаза

задержки воспламенения; II — фаза быстрого горения топлива; II I — фаза стабильного горения топлива; IV — фаза догорания топлива; φ — угол поворота коленчатого вала; θ0.3 — угол опережения впрыска;——– расширение газа без

сгорания; — ► — направление хода процесса

Фаза I — от начала впрыска топлива (точка I) до начала резкого повышения давления и температуры (точка 2) — представляет собой временной период задержки воспламенения, когда топливо впрыскивается, перемешивается со сжатым воздухом, нагревается и испаряется, т.е. период подготовки рабочей смеси к воспламенению. Продолжительность фазы I зависит от ЦЧ топлива, степени сжатия рабочей смеси, формы камеры сгорания, качества распыления топлива, момента подачи топлива в цилиндр (угла опережения впрыска θ0.3), частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель. С увеличением ЦЧ, степени сжатия ε и нагрузки на двигатель продолжительность фазы I сокращается.

Фаза II — участок 2—3 быстрого горения топлива при резком нарастании давления р и температуры Т газа. При увеличении давления со скоростью более 0,5 МПа на 1° поворота коленчатого вала отмечается жесткая работа двигателя. Чем меньше продолжительность фазы II, тем жестче работа ДВС.

Фаза III — участок 3— 4 стабильного горения топлива заканчивается достижением максимальной температуры газа. Впрыск топлива к этому моменту обычно заканчивается. Сгорание топлива происходит при увеличивающемся объеме и практически постоянном давлении, а скорость сгорания уменьшается из-за разбавления рабочей смеси продуктами сгорания, образовавшимися в период фазы II быстрого горения топлива.

Фаза IV — догорание топлива и продуктов неполного окисления (угол тем больше, чем выше нагрузка двигателя и частота вращения коленчатого вала). Температура и давление газа в конце процесса сгорания определяются при допущении смешанного цикла подведения к нему теплоты — последовательные циклы при постоянном объеме и постоянном давлении (см. участки сz'и z'z индикаторной диаграммы на рис. 2.5, б). Для смешанного цикла согласно первому началу термодинамики теплота, полученная при сгорании 1 кг топлива, кДж/кг, реализуется на участке cz следующим образом:

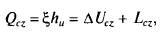

(2.4)

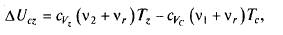

где ξ — коэффициент использования теплоты на участке сz, учитывающий потери теплоты через стенки цилиндра и неполноту сгорания топлива; hu— низшая удельная теплотворная способность топлива, кДж/кг; ΔUcz = Uz – Uс — изменение внутренней энергии газа на участке сг процесса сгорания, кДж/кг; Lсz — работа расширения газа при сгорании, кДж/кг. Изменение внутренней энергии рабочего тела на участке сz

где Сvz, Сvc — теплоемкости соответственно продуктов сгорания в точке z и рабочей смеси в точке с, кДж/(кмоль- К); Тz, Тс — абсолютная температура продуктов сгорания в точке г и рабочей смеси в точке с, К; V2, V1 Vr — количество молекулярного вещества соответственно продуктов сгорания горючей смеси, в исходном состоянии до ее горения и остаточных газов, кмоль.

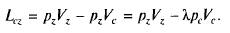

Работа, кДж, расширения газов на участке cz

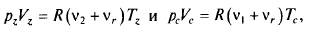

В этой зависимости — степень повышения давления

Исключим из уравнения работы параметры р и V, воспользовавшись уравнением Менделеева— Клапейрона для состояния газа в точках z и с цикла дизеля, и получим

где R — универсальная газовая постоянная, равная работе 1 кг газа при нагревании его на1 К, R = 8,314 кДж/(кмоль К).

Разделим обе части уравнения (2.4) на (V1, + Vr). Тогда с учетом

того, что получим окончательно

Так как теплоемкости Сvz и Сvc являются функциями температур соответственно Тz и Тс, последнее выражение представляет собой квадратное уравнение относительно Tz, решением которого является температура Тz газа в конце процесса сгорания для дизеля.

Так как для бензиновых ДВС Vz = Vс, полученное выражение упрощается и при коэффициенте избытка воздуха α ≥ 1 имеет следующий вид:

Работа двигателя внутреннего сгорания может быть представлена в виде систематически повторяющихся процессов, которые принято называть рабочими циклами. Рабочим циклом двигателя называется ряд последовательных, периодических повторяющихся процессов в цилиндрах, в результате которых тепловая энергия топлива преобразуется в механическую работу. При этом каждый полный рабочий цикл может быть разделен на одинаковые (повторяющиеся) части – такты.

Часть рабочего цикла, совершаемого за время движения поршня от одной мертвой точки до другой, т. е. за один ход поршня, называется тактом . Двигатели, рабочий цикл которых совершается за четыре хода поршня (два оборота коленчатого вала), называются четырехтактными.

В головке блока цилиндров, над камерой сгорания (рис. 1) карбюраторного двигателя устанавливаются впускной 4 и выпускной 6 клапаны, управляемые газораспределительным механизмом, а также свеча зажигания 5.

Рабочий цикл карбюраторного четырехтактного двигателя состоит из последовательных тактов впуска, сжатия, расширения и выпуска.

Такт впуска

В результате вращения коленчатого вала при пуске двигателя (вручную или с помощью специального устройства - например, заводной рукоятки или электродвигателя - стартера) поршень совершает движение от верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точке (НМТ). При этом впускной клапан 4 открыт, а выпускной клапан 6 закрыт.

Так как объем цилиндра при движении поршня вниз (к НМТ) быстро увеличивается, давление над поршнем уменьшается до 0,07. 0,09 МПа, т. е. внутри цилиндра создается вакуум – избыточное разрежение.

Впускной клапан 3 сообщается со специальным устройством – карбюратором, который приготавливает горючую смесь из топлива и воздуха. Вследствие разности давлений в карбюраторе и цилиндре горючая смесь всасывается через открытый впускной клапан в цилиндр двигателя.

Если двигатель уже работает, то горючая смесь, попадая в цилиндр из карбюратора, смешивается с остаточными продуктами сгорания от предыдущего цикла, и образует рабочую смесь. Смешиваясь с остаточными продуктами сгорания и соприкасаясь с нагретыми деталями цилиндра, рабочая смесь нагревается до температуры 75. 125 ˚С.

Такт сжатия

При подходе поршня к НМТ впускной клапан закрывается. Далее поршень начинает перемещаться вверх (к ВМТ), сжимая смесь воздуха, топлива и остаточных продуктов сгорания, которые не были удалены из цилиндра при выпуске. При движении поршня от НМТ к ВМТ вследствие сокращения объема цилиндра при закрытых клапанах повышаются давление, при этом возрастает температура рабочей смеси (в соответствии с законом Гей-Люссака).

В конце такта сжатия давление внутри цилиндра повышается до 0,9…1,5 МПа, а температура смеси достигает 270-480 ˚С.

В этот момент к электродам свечи зажигания 5 подводится высокое напряжение, которые вызывает между ними искровой разряд, результате чего рабочая смесь воспламеняется и сгорает.

В процессе сгорания топлива выделяется большое количество теплоты, из-за чего температура газов (продуктов сгорания) повышается до 2200-2500 ˚С, и давление внутри цилиндра достигает 3,0…4,5 МПа. Газы начинают расширяться, перемещая поршень вниз, к НМТ.

Такт расширения (рабочий ход)

Под давлением расширяющихся газов поршень движется от ВМТ к НМТ (при этом оба клапана закрыты). В этот промежуток времени (такт) происходит преобразование тепловой энергии в полезную работу, поэтому ход поршня в такте расширения называют рабочим ходом.

При движении поршня к НМТ объем цилиндра увеличивается, вследствие чего давление уменьшается до 0,3…0,4 МПа, а температура газов снижается до 900…1200 ˚С.

Такт выпуска

При подходе поршня к НМТ открывается выпускной клапан 6, в результате чего продукты сгорания рабочей смеси вырываются наружу из цилиндра.

При дальнейшем вращении коленчатого вала поршень начинает перемещаться от НМТ к ВМТ. Выталкивая отработавшие газы через открытый выпускной клапан, выпускной канал 7 и выпускную трубу в окружающую среду. К концу такта выпуска давление в цилиндре составляет 0,11…0,12 МПа, а температура – 600…900 ˚С.

При подходе поршня к ВМТ выпускной клапан закрывается, впускной открывается и начинается такт впуска, дающий начало новому рабочему циклу.

Рабочий цикл четырехтактного дизеля

Рабочий цикл дизельного двигателя принципиально отличается от цикла карбюраторного двигателя тем, что рабочая смесь (смесь топлива, воздуха и остаточных продуктов сгорания) приготовляется внутри цилиндра, поскольку воздух подается в цилиндр отдельно, а топливо отдельно – через форсунку. В дизельном двигателе нет специального устройства для поджигания рабочей смеси – она самовозгорается в результате высокой степени сжатия.

Т. е. в дизеле, в отличие от карбюраторного двигателя, через впускной клапан подается не горючая смесь, а атмосферный воздух, а топливо впрыскивается через форсунку в конце такта сжатия. В цилиндре, как и в случае с карбюраторным двигателем, остаются продукты сгорания рабочей смеси, которые не удалось удалить продувкой.

Смесеобразование (перемешивание воздуха, топлива и остаточных продуктов сгорания) в дизеле протекает внутри цилиндра, что и обуславливает основные отличия череды тактов, составляющих рабочий цикл.

Высокая степень сжатия приводит к тому, что поступивший в цилиндр через впускной клапан воздух, смешивается с остаточными газами и раскаляется (в буквальном смысле этого слова) до высоких температур. И в это время в цилиндр впрыскивается топливо, которое вспыхивает и начинает гореть.

Рабочие процессы в дизельном двигателе протекают в следующей последовательности (рис. 2) :

Такт впуска

В период такта впуска поршень 2 движется от НМТ к ВМТ. При этом впускной клапан 5 открыт, выпускной клапан 6 закрыт. В цилиндре 7 из-за разности давлений в окружающей среде и в цилиндре в конце такта впуска возникает разрежение 0,08. 0,09 МПа, при этом температура внутри цилиндра не превышает 40…70 ˚С.

Такт сжатия

В процессе такта сжатия оба клапана закрыты. Поршень 2 движется от НМТ к ВМТ, сжимая смесь воздуха и отработавших газов. Давление в конце такта сжатия достигает 3…6 МПа, а температура – 450…650 ˚С (превышает температуру самовоспламенения топлива).

При подходе поршня к ВМТ, в цилиндр через форсунку 3 впрыскивается распыленное жидкое топливо. Топливо подается к форсунке (через трубку высокого давления) топливным насосом 1 высокого давления (ТНВД). Форсунка обеспечивает тонкое распыление топлива в сжатом воздухе. Распыленное топливо самовоспламеняется и сгорает. В результате сгорания температура в цилиндре достигает 1600…1900 ˚С, давление – 6…9 МПа.

Такт расширения (рабочий ход)

В конце такта сжатия, при подходе к ВМТ, оба клапана закрыты. После впрыска топлива происходит самовоспламенение рабочей смеси и ее сгорание, при этом поршень 2 под давлением расширяющихся газов стремительно движется от ВМТ к НМТ и через шатун воздействует на коленчатый вал, совершая полезную работу.

Топливо, не успевшее сгореть в конце такта сжатия, догорает в начале такта расширения. К концу рабочего хода давление газов уменьшается до 0,2…0,4 МПа, а температура снижается до 700…900 ˚С.

Такт выпуска

При подходе к нижней мертвой точке (НМТ) выпускной клапан 6 открывается и большая часть отработавших газов под воздействием высокого давления вырывается из цилиндра в атмосферу. Поршень начинает перемещение от НМТ к ВМТ и через открытый выпускной клапан выталкивает оставшиеся в цилиндре отработавшие газы в окружающую среду. К концу такта давление газов в цилиндре составляет 0,11…0,12 МПа, а температура – 600. 700 ˚С.

Далее рабочий цикл повторяется.

Таким образом, в четырехтактном двигателе только один такт – рабочий ход является полезным с точки зрения совершения полезной работы, остальные три вспомогательные, они осуществляются за счет кинетической энергии маховика, закрепленного на конце коленчатого вала.

Рабочий цикл двухтактного двигателя

В двухтактных ДВС рабочий цикл осуществляется за один оборот коленчатого вала.

Схема двухтактного дизеля представлена на рис. 3 .

Воздух насосом 3 нагнетается через впускное (продувочное) окно 4 в цилиндр. В нижней части цилиндра напротив впускного окна имеется выпускное окно 7. В головке 5 блока цилиндра установлены форсунки 6.

Первый такт (рис. 3, а) совершается при движении поршня от НМТ к ВМТ за счет кинетической энергии маховика двигателя. Оба окна открыты. Нагнетаемый через впускное окно 4 воздух вытесняет из цилиндра оставшиеся в нем отработавшие газы, которые выходят через выпускное окно 7. Таким образом происходит очистка цилиндра от отработавших газов (продувка) и заполнение его свежим зарядом.

Движущийся вверх поршень 8 сначала закрывает впускное окно, а затем выпускное окно. С этого момента начинается процесс сжатия, в конце которого через форсунку 6 впрыскивается топливо.

Таким образом, за первую половину оборота коленчатого вала совершаются процессы наполнения и сжатия, и начинается сгорание топлива.

Второй такт (рис. 3. б) происходит при движении поршня ВМТ к НМТ. В результате выделения теплоты при сгорании топлива повышается температура и давление внутри цилиндра. Поршень перемещается вниз, совершая полезную работу.

Как только поршень открывает выпускное окно, отработавшие газы под давлением начинают выходить в окружающую среду. К моменту открытия впускного окна давление внутри цилиндра снижается на столько, что возможна очистка цилиндра путем вытеснения отработавших газов свежим зарядом воздуха, подаваемым в цилиндр насосом 3.

Этот процесс называется продувкой цилиндра. При этом одновременно с вытеснением отработавших газов происходит наполнение цилиндра свежим зарядом. Далее все процессы повторяются в той же последовательности.

Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя аналогичен рабочему циклу двухтактного дизеля. Отличие состоит в том, что в цилиндр поступает не чистый воздух, а горючая смесь, и в конце процесса сжатия в цилиндре посредством свечи зажигания подается искра, в результате чего происходит воспламенение горючей смеси.

Одним из преимуществ двухтактного двигателя по сравнению с четырехтактным является то, что каждый рабочий ход здесь протекает в период одного оборота коленчатого вала, а не двух. Очевидно, что снижение количества тактов должно привести к повышению КПД из-за уменьшения паразитических процессов . А поскольку в четырехтактном двигателе за два оборота коленчатого вала протекают четыре такта, из которых полезным является лишь такт рабочего хода (т. е. остальные три такта являются паразитическими), то естественно предположить, что КПД четырехтактного двигателя должен быть ниже, чем КПД четырехтактного двигателя.

Существенными недостатками двухтактных двигателей является их низкая топливная экономичность и меньший срок службы по сравнению с четырёхтактными двигателями. Объясняется этот недостаток тем, что при продувке цилиндра (или цилиндров) свежая горючая смесь частично удаляется вместе с отработавшими газами, поскольку, в отличие от четырехтактного двигателя, выпуск и впуск газов протекает одновременно.

Этими недостатками, а также большей токсичностью отработавших газов объясняется ограниченное применение двухтактных двигателей на автомобилях.

Температура поршня и цилиндра - важный параметр для эксплуатационной безопасности

и срока службы. Пиковые температуры выхлопного газа, даже если они действуют короткое

время, могут достигнуть больше 2,200°C. Температуры выхлопного газа варьируются между

600 к 850°C для дизельных двигателей, и 800 к 1050°C для бензиновых двигателей.

Температура свежей смеси (воздух или смесь) может быть боле 200°C

для турбированных двигателей. Интеркуллеры на впуске уменьшают температуру до 40-60°C,

что обеспечивает лучшее заполнение камеры сгорания, так же использование впрыска водо-метанола дает хорошие показатели на впуске, об этом писал в теме про в пуск.

Из-за теплоемкости, поршня и других частей в камере сгорания невозможно точно определить температурные колебания. Но все же можно утверждать, что есть небольшая амплитуда изменения температуры поршня хоть и в несколько градусов, в зависимости от такта, впуск это или рабочий ход. Днище поршня первым подвергается нагреву раскаленными газами и поглощает различное количество тепла,

в зависимости от такта, оборотов двигателя и нагрузки. Высокая температура в первую очередь отводится через поршневые кольца к стенкам цилиндра, и в меньшей степени, юбкой поршня.

Дальше разберем самые нагруженные температурные области поршня, следует отметить что они различны для разных типов поршней и зависят от их формы и материала из которого они изготовлены. Типичные температурные распределения для бензинового и

дизельного двигателя показаны на рисунках 1.1 и 1.2.

Температурное распределение в

поршне бензинового двигателя

Температурное распределение в

поршне дизельного двигателя

Температурные уровни и распределение в поршне по существу зависят от следующих

параметров:

- Тип двигателя (бензин/дизель)

- Число тактов (четырехтактный / двухтактник)

- Процесс сгорания (прямой впрыск/обычный впрыск)

- Режим двигателя (скорость, вращающий момент)

Интенсивность охлаждения (распыляют масло на поверхность поршня, охлаждающий канал, охлаждение этого канала, и т.д.),

Прочность поршней, особенно из легких сплавов, очень зависит от температуры. Очень важно знать о высоко температурных зонах возникающих в процессе работы, возможном расширении металла в этих областях и сможет ли поршень выдерживать нагрузку в этих режимах, особенно при возникновении детонации. Хоть современные двигателе и оснащаются системами контроля детонации, но все же она уместна и может привести к серьезным последствиям . Высокие тепловые нагрузки вызывают быстрое старение метала или так называемая усталость. Чаще всего усталость металла наблюдается в соединении поршневого пальца и поршня, а также в канавке первого компрессионного кольца..

Чрезмерно высокая температура компрессионного кольца приводит к нагару масла в канавке, закоксованию и в следствии залеганию. Повышается нагрузка на остальные кольца и теряется герметичность камеры сгорания, через кольца прорываются отработанные газы нарушая смазку поршня, что приводит к увеличению силы трения и еще большему увеличению температуры поршня. в последствии его заклиниванию или задирам.

Читайте также: