Как менялось русло волги

Евгений Бурдин много лет занимается историей реконструции Волги.

Мелководье – первая мелочь

– Евгений Анатольевич, вопросы регулирования Волги поднимались не только в ХХ веке. При этом менялись причины человеческого желания вмешаться в течение реки. Какие доводы вышли на первый план с приходом к власти большевиков и созданием СССР, когда началась ее масштабная реконструкция?

– Вопросы регулирования Волги поднимали с эпохи Петра I. Тогда была предпринята первая попытка сооружения канала между Волгой и Доном, чтобы открыть флоту короткий путь из Волги в Черное море. Она оказалась неудачной, но на протяжении XVIII-XIX веков продолжалось строительство небольших каналов, водохранилищ и других гидротехнических объектов. Главными задачами их было улучшение водного пути и создание условий для передвижения военных кораблей.

Интерес к ресурсам Средней Волги стал появляться во второй половине XVIII века. В 1763 году главная соляная контора обратилась в сенат с предложением о подготовке канала, спрямляющего русло реки в районе Самарской Луки, но из-за нехватки средств этот проект не был осуществлен.

К 1917 году главный недостаток волжского пути – наличие мелководий – был в основном преодолен. Но на реки стали смотреть как на источник дешевой энергии. Так, в принятом в 1921 году плане ГОЭЛРО акцент был сделан на гидроэнергетику. Правда, первоначально план ГОЭЛРО бассейн Волги не затрагивал, но в 1929 году по просьбе жителей Сызрани была построена Сызранская ГЭС малой мощности – первая ГЭС в Поволжье.

– О необходимости строительства ГЭС в районе Самарской Луки заговорили еще до революции, причем не власти, а частные лица.

Как им эту идею удалось продвинуть на уровень руководства СССР?

– Первые планы строительства гидроузла на Средней Волге и вообще на Волге были выдвинуты в 1910 году самарским инженером Константином Богоявленским. Но отношение самарских властей в то время к проекту было резко отрицательным. А вот с приходом к власти большевиков была образована комиссия по электрификации Волги в районе Самарской Луки. Комиссия до 1923 года проводила исследования при поддержке местных властей. Один из сотрудников комиссии вспоминал, что сначала на них не только в Самаре, но и в Москве смотрели, как на белую ворону. Подсмеивались и ругали не только обыватели, но и инженеры. Но работы продолжались, и 12 февраля 1930 года ЦК ВКП(б) принял решение о проработке проблемы Волгостроя на уровне страны.

Жигулевская ГЭС. Изначально ее планировали строить в другом месте.

– Всего к 1989 году на Волге построили восемь ГЭС, из них семь большой мощности и одну среднюю. Река оказалась почти полностью зарегулированной.

Гений-самоучка как в воду канул

– В начале проектирования Самарского гидроузла предложения по этому поводу могли выдвигать и неофициальные инстанции. Вы, к примеру, обнаружили проект самоучки Емельянова, предлагавшего другое место для ГЭС.

– Да, в начале 1930-х годов изобретатель-самоучка, фельдшер по образованию, уроженец Сызрани Емельянов выступал с критикой официальной схемы реконструкции Волги. Он был широко известен в СССР, у него было множество проектов, начиная с усовершенствования трактора и заканчиваяулучшением водного хозяйства. Его проект предусматривал строительство ГЭС не на Луке, а в районе Казани, относительно небольшие масштабы зарегулирования реки, небольшие площади затопления, а также меньшие затраты. Проект Емельянова получил известность, на совещании в Москве он был принят членами экспертизы и признан отправной точкой для реализации всей схемы реконструкции Волги. Но проект не был реализован, а следы Емельянова затерялись. Скорее всего, он был репрессирован.

– Несмотря на годы, уходившие на разработку проектов, без просчетов не обходилось. Так, были заморожены Ярославский гидроузел и начатое строительство на Самарской Луке. В чем причины остановки этих строек?

– Сооружение Ярославского гидроузла началось в 1932 году. Но дальнейшие исследования показали, что его создание приведет к сильному обрушению берегов, затоплению ряда населенных пунктов и заболачиванию земель. В 1935 году было принято решение об остановке стройки и строительстве двух гидроузлов – Рыбинского и Угличского вместо этого одного. Между тем сооружение ГЭС уже шло три года и было выполнено на 60 процентов.

На него было истрачено около 130 миллионов рублей.

Свернули к гигантомании

Парадокс в том, что два новых гидроузла затапливали гораздо больше территории. Видимо, произошел поворот в сторону гигантомании. И не только на этом участке, но и во всем проекте. Экспертиза 1934 года приняла схему реконструкции Волги, которая не предусматривала больших площадей затоплений и учитывала природные условия бассейна реки. При этом вложения в строительство признавались эффективными только при значительном увеличении грузооборота – упор делался на транспортное значение Волги.

– ГЭС, безусловно, имели большое значение и для обороны страны. Доказать это смогли запущенные в годы войны Угличский и Рыбинский гидроузлы. Как удалось запустить их в тяжелых условиях и сберечь от бомбардировок?

– Оборонное значение было из числа главных причин строительства этих ГЭС. Они располагались вблизи Москвы и Ленинграда и в случае войны должны были снабжать их энергией. На их строительство в 19361940 годах были направлены все возможные материальные и трудовые ресурсы, в том числе главной рабочей силой на них были заключенные.

В результате больших усилий в ноябре 1941 года часть агрегатов Рыбинской ГЭС вошла в строй, и промышленный ток по временной схеме начал поступать в Москву. Но окончательно эти гидроузлы были построены только к 1950 году.

Во время битвы за Москву немецкая авиация особое внимание уделяла бомбардировке таких важных объектов. Первый немецкий самолетразведчик появился над Рыбинском уже в августе 1941 года, но руководство строительства предприняло меры, чтобы замаскировать объекты гидроузла. Маскировке помогало то, что недостроенная ГЭС была мало похожа на действующую. К примеру, по воспоминаниям очевидцев, на территории Ярославской области у летчика сбитого фашистского самолета были найдены документы о награждении орденом за прямое попадание в Рыбинскую гидроэлектростанцию. То ли фашистский летчик ввел в заблуждение командование, чтобы получить награду, то ли врагов обманула сама гидроэлектростанция. Недостроенное здание, машинный зал без крыши, круглые бетонные кратеры, подготовленные для установки шести агрегатов, сверху были похожи на воронки от метко сброшенных авиабомб.

Море зарастает илом

– Когда в 1990-е появилась возможность обнародовать данные и о негативных последствиях строительства гидроузлов, начали появляться проекты по уменьшению этих последствий. Рассматривался ли официальными инстанциями вопрос о том, что будет происходить с водохранилищами дальше?

– До конца 1980-х годов выдвигались проекты только повышения уровней существующих водохранилищ. Такие проекты и сейчас выдвигают власти и компании, в собственности которых находятся ГЭС.

К примеру, предлагается повысить уровень Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ, что предусматривает затопление дополнительных территорий.

Что касается нынешнего состояния Волги, то любое водохранилище вносит изменения в режим реки.

То есть сохраняется некритичный для работы ГЭС уровень заиления.

По расчетам некоторых специалистов, время заиления крупного водохранилища может составлять в среднем 91 год. Но срок службы для каждого водохранилища будет разным. Например, наше Куйбышевское море сейчас находится в фазе дестабилизации экосистемы. Это проявляется в ухудшении качества воды, уменьшенииколичества выловленной рыбы и многом другом.

Это не может не вызывать серьезную тревогу. Но вопрос о том, что делать с водохранилищами, когда закончится их срок службы, при их строительстве и не поднимался.

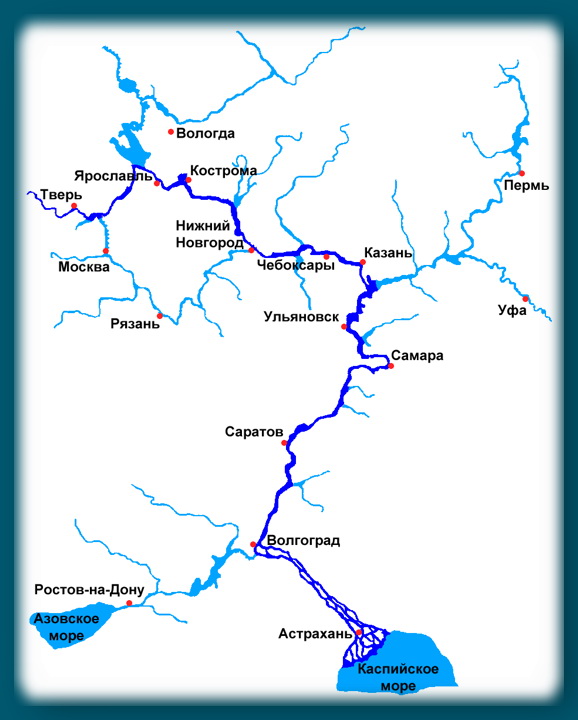

Гидрография

С древних времен Волга ничуть не растеряла своего величия. На сегодняшний день она является крупнейшей рекой России и занимает 16-е место в мире среди самых длинных рек. До постройки каскада водохранилищ протяженность реки составляла 3690 км, на сегодняшний день эта цифра сократилась до 3530 км. При этом на 3500 км осуществляется судоходная навигация. В навигации немаловажную роль играет канал им. Москвы, который выступает в роли связующего звена между столицей и великой русской рекой.

Волга соединяется со следующими морями:

- с Азовским и Черным морем через Волго-Донской канал;

- с Балтийским морем посредством Волго-Балтийского водного пути;

- с Белым морем по Беломорско-Балтийскому каналу и Северодвинской речной системе.

Воды Волги берут своё начало в районе Валдайской возвышенности - в роднике села Волго-Верховье, что расположено в Тверской области. Высота истока над уровнем моря составляет 228 метров. Далее река несет свои воды через всю Центральную Россию в Каспийское море. Высота падения реки невелика, т.к. устье реки находится ниже уровня моря всего лишь на 28 метров. Таким образом, на всем своем протяжении река спускается на 256 метров, а её уклон составляет 0.07%. Средняя скорость течения реки относительно невысока – от 2 до 6 км/ч (менее 1 м/с).

Питают Волгу преимущественно талые воды, на долю которых приходится 60% годового стока. 30% стока поступает из грунтовых вод (они поддерживают реку зимой) и лишь 10% приносят дожди (преимущественно в летний период). На всем протяжении в Волгу впадает 200 притоков. Но уже на широте Саратова водный бассейн реки сужается, после чего от г. Камышин Волга течет до Каспия без поддержки со стороны других притоков.

Для Волги с апреля по июнь характерно высокое весеннее половодье, которое в среднем длится 72 дня. Максимальный уровень подъема воды в реке наблюдается в первой половине мая, когда она разливается по пойменной территории на 10 и более километров. А в низовьях – в Волго-Ахтубинской пойме ширина разлива местами достигает 30 км.

Для лета характерна устойчивая маловодная межень, которая держится с середины июня до начала октября. Дожди в октябре приносят с собой осенний паводок, после которого наступает период маловодной зимней межени, когда Волга питается лишь грунтовыми водами.

Необходимо также отметить, что после постройки целого каскада водохранилищ и зарегулирования стока, колебания уровня воды стали гораздо менее существенными.

Замерзает Волга в своем верхнем и среднем течении обычно в конце ноября. На нижнем течении лёд встает в начале декабря.

Ледоход на Волге в верхнем течении, а также на участке от Астрахани до Камышина случается в первой половине апреля. На участке у Астрахани река вскрывается обычно в середине марта.

У Астрахани река остается свободной ото льда почти 260 дней в году, в то время как на остальных участках это время составляет около 200 дней. В период открытой воды река активно используется для судовой навигации.

Основная часть водосбора реки приходится на лесную зону, расположенную от самых истоков до Нижнего Новгорода. Средняя часть течения реки проходит через лесостепную зону, а нижняя часть протекает уже через полупустыни.

Карта Волги

Разная Волга: Верхняя, Средняя и Нижняя

Согласно принятой сегодня классификации, Волга в своём течении делится на три части:

- Верхняя Волга захватывает участок от истока до точки впадения Оки (в г. Нижний Новгород);

- Средняя Волга простирается от устья реки Оки до места впадения Камы;

- Нижняя Волга начинается от устья реки Камы и доходит до самого Каспийского моря.

Что касается Нижней волги, то следует внести некоторую корректировку. После постройки Жигулевской ГЭС чуть выше Самары и сооружения Куйбышевского водохранилища, сегодняшняя граница между средним и нижним участком реки проходит как раз на уровне плотины.

Верхняя Волга

Средняя Волга

За Нижним Новгородом начинается Средняя Волга. Здесь ширина реки увеличивается более чем в 2 раза – Волга становится полноводной, достигая в ширину от 600 м до 2+ км. У города Чебоксары после постройки одноименной Чебоксарской ГЭС образовалось протяженное водохранилище. Площадь водохранилища составляет 2190 квадратных км. Самыми крупными притоками Средней Волги являются реки: Ока, Свияга, Ветлуга и Сура.

Нижняя Волга

Нижняя Волга начинается сразу после впадения реки Камы. Здесь реку, действительно, можно назвать могучей во всех отношениях. Нижняя Волга несет свои полноводные потоки по Приволжской возвышенности. У города Тольятти на Волге сооружено самое крупное водохранилище – Куйбышевское, на котором в 2011 году произошла катастрофа с печально известным теплоходом Булгария. Подпирается водохранилище Волжской ГЭС имени Ленина. Еще ниже по течению у города Балаково построена Саратовская ГЭС. Притоки Нижней Волги уже не так многоводны, это реки: Самара, Еруслан, Сок, Большой Иргиз.

Волго-Ахтубинская пойма

Дельта Волги

Экономическая роль реки в жизни страны

Еще с 30-х годов прошлого столетия на реке стали добывать электроэнергию с помощью ГЭС. С тех пор на Волге возвели 9 гидроэлектростанций со своими водохранилищами. На данный момент бассейн реки приютил примерно 45% промышленности и половину всего сельского хозяйства России. В бассейне Волги добывается свыше 20% всей рыбы для пищевой промышленности РФ.

В бассейне Верхней Волги развита лесозаготовительная промышленность, а в Среднем и Нижнем Поволжье выращивают зерновые культуры. Вдоль среднего и нижнего течения реки также развито садоводство и огородное хозяйство.

Волго-Уральский регион богат на месторождения природного газа и нефти. У города Соликамск расположены месторождения калийных солей. Знаменитое озеро Баскунчак на Нижней Волге славится не только своими целебными грязями, но и залежами поваренной соли.

Вверх по течению на судах перевозят нефтепродукты, уголь, гравийные материалы, цемент, металл, соль и пищевую продукцию. Вниз по течению поставляется лес, промышленное сырье, пиломатериалы и готовая продукция.

Животный мир

Животный мир на Волге необычайно богат для средней полосы России. Здесь обитает свыше 580 различных видов. Очень много перелетных птиц каждый год прилетает в дельту реки. Что касается рыбного поголовья, то здесь обитает около 75 различных рыб, 40 из которых относится к числу промысловых. Волжское рыбье племя делится на коренное население (оседлые виды), на полупроходные и проходные виды. На нашем сайте Вы можете подробнее прочитать о видах рыб, обитающих в бассейне реки Волги.

Туризм и рыболовство на Волге

В середине 90-х годов прошлого века из-за экономического упадка в стране водный туризм на Волге потерял свою популярность. Ситуацию удалось нормализовать лишь в начале этого столетия. Но мешает развиваться туристическому бизнесу устаревшая материально-техническая база. По Волге до сих пор ходят теплоходы, которые были построены еще в советские времена (60-90 годы прошлого века). Водных туристических маршрутов по Волге довольно много. Из одной только Москвы теплоходы ходят более чем по 20 различным маршрутам.

Что касается любительской рыбной ловли на Волге, то популярными местами является Рыбинское и Чебоксарское водохранилище, Волго-Ахтубинская пойма и, конечно же, дельта. На Волге ловят судака, щуку, жереха, окуня, сома, сазана, леща и многие другие виды рыб. На нашем сайте мы подробно рассмотрели, какой улов может принести:

Свое название луга берут от названия поселка Фёдоровка, которая была основана в 1736(!) году тайным советником, генерал-лейтенантом Фёдором Васильевичем Наумовым.

Мастрюковские озера место уникальное, ничего подобного в европейской части страны больше нет. Это участок поймы Волги примерно четыре километра длинной и полтора шириной, где есть перепад высот метров 150 от высокого берега в долину, озера-протоки-старицы, дубравы, сосняки, поляны, берега, и громадный песчаный пляж с видом на острова и Жугулевские горы.

Это последнее место на Средней Волге, почти не испорченное водохранилищами - Волга какой она была сто лет назад.

Мастрюковские озера относятся к памятникам природы и они одна из наиболее подверженных антропогенному воздействию зона во время проведения фестиваля туристической песни. Те три недели в середине лета, в июле, когда проходит фестиваль, приходятся на пик фенологического развития растений (бутонизация, цветение) и активности жизни животного мира (период размножения), конечно, не проходят для элементов экосистемы с пользой.

Для начала можно погулять по чудной дубраве, насладиться чистейшим воздухом и видами Мастрюковских озер

Наконец мы начинаем свое восхождение. С каждым метром нам открывается потрясающая панорама. Не совсем правильно называть эти песчаные террасы горой; они сложены песчано-глинистыми осадочными породами, принесёнными талыми водами древнего ледника. Террасы (в их более-менее выраженном виде) тянутся километров на 30 от реки Курумоч до посёлка Жигулёвское море. В некоторых местах они прорезаны оврагами, но эти овраги почти не растут: талые воды впитываются в песчаный грунт и питают бесчисленные родники у подножия.

Конечная точка это железная дорога. Но можно подняться еще выше!

Самая крупная река Европы и европейской части России, Волга протянулась от Валдайской возвышенности до Каспийского моря. Особенность этой реки в том, что она впадает в закрытый водоем, не имеющий выхода в Мировой океан. Когда появилась Волга, как выглядело ее русло, где она протекала и куда впадала? Об этом в статье.

Палео-Волга: рождение великой реки

Река Волга, вид из космоса. Наложение схемы древнего русла реки, существовавшего миллионы лет назад.

История реки Волги началась 5,3 миллиона лет назад, когда была заложена ее долина, отдаленно напоминавшая современную. Прародительницу великой реки часто называют Палео-Волгой. Она моложе реки Дон, которому 23 миллиона лет. Предполагается, что на месте Палео-Волги еще раньше протекали небольшие реки, давшие начало великой русской реке.

Что произошло 5 миллионов лет назад, из-за чего появилась Палео-Волга? В те далекие времена восточная часть Русской платформы поднялась, а долины местных рек стали глубоко взрезаться в коренные породы. Из-за тектонических процессов от Волгограда до Казани образовалась протяженная узкая впадина. Кроме того, Понтическое море, объединявшее Каспийско-Черноморский бассейн, сильно уменьшилось в размерах. Некогда огромный водоем разделился на несколько частей. Одна из них образовала пару озер в границах современного среднего и южного Каспия.

Понтическое море после распада. Древний Каспий в виде озер. Вверху: для сравнения, Понтическое море до распада.

Позднее, 4 — 3,5 миллиона лет назад, Каспийский бассейн стал еще меньше и занимал южную часть нынешнего моря. Причем уровень воды в водоеме тогда был на 500 метров ниже, чем сейчас. Так, из-за значительного перепада высот между истоком и устьем Палео-Волга превращается из нескольких рек в единый мощный поток.

Схематичное расположение русла Палео-Волги 4 миллиона лет назад. Река тогда впадала в Балаханское озеро (один из этапов развития Каспийского моря).

Исток Палео-Волги тогда находился на Урале. Река протекала по древнему руслу Камы, затем по участку Волги, близкому к современному. Около Чистополя (Татарстан) в Палео-Волгу впадала река, начинавшаяся в районе Нижнего Новгорода. Это для понимания, насколько русло древней Волги было отклонено от современного (показано на схеме выше).

В целом, Палео-Волга протекала на 80-100 километров восточнее от нынешнего направления. Только в районе Жигулевских гор русло древней реки пролегало рядом с современной долиной Волги. А дельта Палео-Волги тогда находилась около азербайджанской столицы Баку. Дельтовые отложения реки образовали в Балаханском озере нефтеносную толщу мощностью до 4 километров.

Расположение дельты Палео-Волги на Апшеронском полуострове 4 млн лет назад. Темно-серым цветом выделена площадь Балаханского озера.

Древняя Волга была горной рекой

Мало того, что Палео-Волга была длиннее современной Волги, так она еще мало чем напоминала тихую равнинную реку. Древняя Волга протекала по каньону шириной до 4 километров, с крутыми обрывистыми берегами. Каньон был 500 метров в глубину, а в верхнем течении реки еще глубже — 800 метров. Уклон донной поверхности был в 10 раз больше современного. По сути, по каньону проходила бурлящая горная река.

На схеме справа показана погребенная долина Палео-Волги (участок южнее г.Самары) в форме узкого глубокого каньона. Из доп.обозначений к схеме: 1) отложения Палео-Волги. 2) отложения Акчагыльского моря, заполнившие долину Палео-Волги.

Когда Волга была морем

В начале четвертичного периода, около 2 миллионов лет назад уровень воды в древнем Каспии несколько упал, и море стало мелеть. Затем вода снова поднялась и настолько, что доходила до современного города Камышин.

Позднее, когда море снова отступило, русло реки переместилось к западу и пролегало почти там же, где и современное. А что было севернее Камышина, куда море не дошло? Здесь долина Палео-Волги сдвигалась постепенно к западу (считается, что под влиянием сил Кориолиса).

Самарская Лука и Жигули

Современная Волга и её дельта

Тем временем Каспий постоянно менялся в размерах и по уровню воды. На протяжении последних 700 тысяч лет водоем то расширялся, то сокращался. А вместе с ним, менялось расположение низовьев и дельты Волги. За это время остальное русло Волги постепенно принимает современный вид. Хотя ледники четвертичного периода так меняли направление ее притоков, что те после таяния льдов уже впадали в другие реки. В основном, это происходило в верховьях Волги, куда доходили ледники.

Что касается дельты, то она, претерпев множество изменений, приняла современный облик буквально в последние столетия. Теперь это самая большая речная дельта в Европе, насчитывающая до 500 рукавов, протоков и речек.

Такова вкратце история великой русской реки Волги. За время своего недолгого существования она успела побывать и горной рекой, и морским заливом, заложила нефтеносную толщу в Каспии и оставила нам не только заповедные Жигулевские горы, но и красоту русской природы.

Читайте также: