Да скифы мы с компьютером но с теми же жадными очами читать

Не все понимают поэзию Блока. Ее не понимают даже многие из тех, кто понимает (или думает, что понимает) поэзию Некрасова или, например, Твардовского, Слуцкого, Евтушенко. Но любить можно и не понимая.

Конечно, подобные тезисы могут быть изложены только в форме высокой поэзии! В прозаическом виде они звучат неумно, хвастливо, вульгарно.

и кривичей, и мери, и древлян, и хорватов, и дулебов, и еще несколько племен, а греки их всех называли Великой Скифией. (Для греков все они были варвары, все – на одно лицо, как для некоторых наших соотечественников на одно лицо весь Запад.)

Итак, и осетины, и русские, и другие славянские, тюркоязычные и угро-финские народы могут считать себя наследниками скифов.

А монголы? Первое упоминание о них относится к Х веку н. э., а свое государство у них возникло только в XII веке, когда Киевская Русь уже процветала вовсю. От соприкосновения монголов с древними русичами в XIII–XIV веках остались тяжелые воспоминания. Калмыки, одно из монгольских племен, переселились в Нижнее Поволжье из Центральной Азии, т. е. стали частью России лишь в конце XVI – начале XVII веков.

Короче, если русский, не без гордости, может назвать себя потомков скифов, то к монголам в родственники он никогда не напрашивался.

Далее сказано совсем четко:

Да как же азиаты, когда индоевропейцы, арии?! И откуда взялись раскосые, т. е. типичные для монголоидов, очи?! Есть же у древних греков, у того же Геродота, описания внешности скифов – ни слова про узкие глаза!

Но скифы – они же всегда считались народом молодым, свежим? А им приписываются китайские, то есть опять-таки монголоидные признаки?

Лирический герой, с его двуединой евроазиатской сущностью, в данный момент настойчиво, даже назойливо выделяет свою азиатскую ипостась, ибо европейская присутствует априори и ее существование в доказательствах не нуждается.

«Панмонголизм. Хоть имя дико,

Но мне ласкает слух оно,

Как бы предчувствием великой

Судьбины Божией полно.

Когда в растленной Византии

Остыл Божественный Алтарь

И отреклися от Мессии

Народ и князь, иерей и Царь,

Тогда поднялся от Востока

Народ безвестный и чужой,

И под ударом тяжким Рока

Во прах склонился Рим второй.

Судьбою древней Византии

Мы научиться не хотим,

И все твердят льстецы России:

Ты третий Рим, ты третий Рим!

Ну что ж, орудий Божьей кары

Запас еще не истощен.

Готовит новые удары

Рой пробудившихся племен.

От вод Малайи до Алтая

Вожди с восточных островов

У стен восставшего Китая

Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы,

И ненасытны, как она,

Нездешней силою хранимы,

Идут на Север племена.

О, Русь, забудь былую славу –

Орел Двуглавый сокрушен,

И желтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и в страхе,

Кто мог завет любви забыть,

И третий Рим лежит во прахе,

Соловьев предупреждает свой народ, слушающий льстецов и впавший в гордыню: Третий Рим постигнет судьба Второго Рима, если не будет понято, что величие, уникальная духовность, особый исторический путь и т. д. – накладывают дополнительные нравственные обязанности, а не освобождают от них.

Монголами Соловьев угрожает своим, Блок – чужим.

Элементы этого жанра – провокация, то есть как бы побуждение противника к нападению, оскорбление и умаление врага, похвальба, развертывание картины ужасного будущего, которое ждет неприятеля после неминуемого поражения.

(Подразумевается, что трупы, города, церкви – всё европейское.)

– Да, мы дикие азиаты, – принимает вызов Скиф-оратор, – но при этом наша юная и свежая культура стоит гораздо выше вашей гниющей цивилизации. Вот, не угодно ли: Лиссабон и Мессина, интеграл, Пестумы, Эдип… – многие ли европейцы могут похвастать таким лексическим богатством? Вот такие мы: только притворяемся дикими, а на самом деле нам внятно все, и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений, и даже более того.

(Приличия ради следовало бы попросить у самих галлов и германцев подтверждения, точно ли их острый смысл и сумрачный гений в полном объеме освоены скифами, но… мы имеем дело с другим жанром, которому противопоказаны доказательства и обоснования. Декларации должны быть голословными по определению.)

Мы, Скифы: истинная культура, универсальность, безграничная способность к любви, всечеловеческая восприимчивость и отзывчивость, духовность, неисчерпаемый потенциал, универсальность, будущее, вечное, жизненность.

Они, Европа, старый мир: показная культурность, узость, безлюбовность, эгоизм, механистичность, исчерпанность, суетность и бренность, мертвенность.

Ту же идею выражали многие другие русские поэты-современники:

Свирепые гунны также должны быть взяты в кавычки. Если верить Википедии, это тюркоязычное кочевое племя появилось на мировой арене во II веке н. э. из степей Алтая, Приуралья и создало затем свое государство, простиравшееся от Волги до Рейна. В гуннский союз племен кто только не входил – славяне, готы, скифы, сарматы, германцы. Римские императоры нанимали гуннов для защиты от других германцев. Гуннами называла немцев французская военная пропаганда – мол, такие же дикие и жестокие, как варвары древности, а их вождь Аттила (середина V века) изображался как лютый монстр.

Блоковские гунны, шарящие в карманах трупов и жарящие мясо белых братьев, – это такие же сказочные персонажи, как и блоковские скифы и блоковские монголы.

Послушный холоп не способен на героизм, на самопожертвование. Зачем же скифы так неубедительно сами себя унижают?

Далее, кому были послушны холопы-скифы, какой из двух враждебных рас? Татаро-монгольское иго – было, а романо-германского – не было, значит…

Ничего не значит! Когда это Русь, Россия защищала Золотую Орду от европейского нашествия? Легче привести примеры, когда татары помогали России против Польши и Литвы, т. е. Запада, хотя, бывало, они помогали Западу против России.

В русской исторической памяти утвердилось в качестве непреложного факта, что Россия спасла Европу от монголов. Это мнение освящено именами Пушкина и Блока. Между тем, достаточно самого беглого знакомства с историей, чтобы убедиться: необъятные русские пространства вовсе не поглотили монгольское нашествие. Татары, не штудировавшие русских патриотических авторов, спокойно перешли западные границы Руси и оставили ее в тылу. Более того, войско Батыя разделилось, что отнюдь не свидетельствует о его серьезном ослаблении после разгрома русских княжеств.

Католическую Европу спасли не столько жертвы и мученичество русичей, сколько чудо (или, если угодно, случайность: вовремя умер великий хан Золотой Орды) либо ее же собственный (точнее, польско-венгерский) героизм, ее собственные жертвы.

Чтобы запугать Европу по-настоящему, надо было убедить ее в реальной возможности того, что монгольская дикая орда научится брать интегралы и обращаться с машинами. Но такой вариант Блоку не мог и в страшном сне присниться.

Великому поэту не приходило в голову рассмотреть в практической плоскости, допустим, такие вопросы:

Существуют ли в действительности неисчислимые азиатские армии?

В состоянии ли Китай, разоренный и раздираемый на куски противоборствующими генералами, оказать помощь Советской России?

А где гарантия, что свирепые гунны ограничат свою свирепость романо-германской расой, скифов же будут чтить и возлюбят чисто и нежно, во всяком случае, будут находиться под их контролем?

Откуда, с вершины какой горы скифы будут равнодушно наблюдать за схваткой тигров, если территория их страны станет ареной столкновения чуждых сил? Останется ли у скифов хоть клочок собственной земли, или германцы с монголами все между собой разделят?

Такие вопросы могут возникнуть, но поэтическое воображение не обязано на них отвечать.

Прямо как в одном из псалмов Давида:

«Какое наслаждение жить в братстве и труде!

Дело не только в том, что правительства были не готовы такое сказать, но и в том, что народы были не готовы такое выслушать.

Другое дело, что Троцкий, в отличие от Блока, предполагал (точнее, надеялся), что генералы рейхсвера не осмелятся двинуть свои войска, а немецкие пролетарии в солдатских шинелях откажутся идти против своих революцьонных братьев по классу. Блок же, как можно судить по его дневникам и письмам, считал схватку германцев с дикими ордами Востока не только возможной, но и желательной.

Итак, фантазии Блока не вполне беспочвенны, в поэтическом сознании своеобразно преломлялись вполне реальные в своей необычайности события.

Сама атмосфера тех дней была фантастической. Да, велик был и страшен год одна тысяча девятьсот восемнадцатый. Размывались границы между утопией, грезой, отчаянным блефом, безумной авантюрой, поэтической гиперболой – и дальновидной стратегией, расчетливым до цинизма политическим планом.

Но Блок был поэтом, а не реальным политиком.

Политика отвергает как вздор и нелепость дерзкие идеи поэта. Зато поэт блестяще решает задачи, перед которыми бессильно отступает политика.

В Интернете есть образцовое, рекомендуемое школьникам сочинение:

Приглашение западным иноземцам идти на Урал и готовность впустить в Россию монгольскую дикую орду – это, конечно, верх патриотизма!

Александр Блок был, конечно, русским патриотом, но не в том смысле, как Александр Проханов.

В другие времена, для других русских националистов родное всегда свято и не может быть мерзостью – по определению.

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью.

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Красавица Европа (она недаром названа пригожей) капризна, вероломна, любить вообще не умеет и при случае может наставить&helraquo; как музыку, то есть поток звуков strongraquo; стихотворение:emnbsp;lip; Нет, не рога, а пушек жерла.

Чудовище – это обобщенный Скиф, чье внешнее уродство (узкоглазость), как принято считать, с избытком компенсируется внутренними достоинствами. Его чувство к Красавице противоречиво и неоднозначно, есть за что ненавидеть ее, но любовь все же перевешивает. Да и как же можно не любить Европу и все, что с ней связано: жар холодных числ и дар божественных видений, острый галльский смысл и сумрачный германский гений. Париж, Венеция, Кельн…

(Правда, в тот исторический момент Париж и Кельн были смертельными врагами, острый смысл и сумрачный гений сошлись в очередной раз для кровавой схватки, но Скиф смотрит на Европу с таких космических высот, что не замечает подобных деталей или пренебрегает ими.)

Бедная Европа… Если верить Скифу (или представляющему его интересы адвокату), у Красавицы только два выхода:

2) Не ответить на призыв Чудовища, не прийти в мирные объятья – с гарантированными страшными последствиями: Чудовище откажется защищать Красавицу, и она станет легкой добычей свирепого гунна.

Но Красавица не поверила Чудовищу, сочтя все его угрозы всего лишь блефом.

Удивительные кунстштюки выделывает иногда история! Не прошло и ста лет, а смотрите, как все переменилось: гордые потомки скифов с горечью и удивлением обнаружили, что конфуцианская этика Китая немногим отличается от презренной протестантской этики Запада – та же бездуховная рассудочность и голый прагматизм, то же методическое упорство, трудоголизм, трезвость – короче, скука, мещанство. И та же русофобия, что на Западе, что на Востоке.

А сегодня… Увы, нет в России великого поэта, который ободрил бы и вдохновил соотечественников в годину тяжких испытаний. Или хотя бы описал происходящее словами, пусть не очень понятными, но волнующими, бередящими, берущими за душу…

Впрочем, поэзия не обязана отвечать на вопросы, перед которыми бессильно разводит руки политика.

Согласно первой легенде, от союза бога Зевса с дочерью речного бога Борисфена родился мальчик, получивший имя Таргитай. У него в свою очередь было три сына: Липоксай, Арпоксай и Колаксай. Однажды к их ногам с неба упали золотые плуг, ярмо, секира и чаша. Каждый из братьев пытался поднять божественные вещи, но они вспыхивали огнем и только младший из братьев смог взять их в руки. Братья восприняли это как знак и избрали Колаксая своим царем. От этих братьев и произошли скифы. Произошло это за тысячу лет до вторжения в Скифию персидского царя Дария Великого. Поход персов произошел около 512 года до н.э, следовательно история сколотского народа началась примерно за полторы тысячи лет до рождества Христова.

Согласно второй легенде, во время своих странствий Геракл прожил несколько лет у полуженщины-полудракона, которая родила ему сына, названного Скифом. От него и начался скифский род.

По последней версии, которую сам Геродот считал наиболее достоверной, изначально кочевые племена скифов обитали в Азии, но оттуда их изгнали массагеты. Тогда скифы двинулись на Запад и пришли в землю киммерийцев, чтобы захватить ее. Киммерийцы узнав о нашествии врага собрались на совет, чтобы решить что делать. Но их мнения разделились: знать хотела боя, простолюдины – бежать. В итоге вспыхнул конфликт, который затем вылился в кровопролитие, приведшее к гражданской войне. Выжившие в ней покинули родину и двинулись искать новую землю вдоль берега моря. Так скифы заняли Причерноморье. Некоторые скифские племена двинулись в погоню по следам киммерийцев, перешли Кавказ и вторглись в Азию, где напали на мидийцев и разгромили их.

Ранняя история скифов укрыта мраком. До сих пор среди историков нет единого мнения, когда и где они появились, но в восьмом веке до нашей эры они уже жили в Причерноморье в степях между Дунаем и Доном, а также в северной части Крыма. Восточнее обитали родственные им савроматы и будины, а в средней Азии жили саки и массагеты, которых считают восточной ветвью скифов. Кроме того, в седьмом веке часть скифов завоевала себе земли в Малой Азии, откуда они совершали походы на восток и юг, вплоть до Палестины.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!

В воздухе витала усталость и неуверенность. 11 января Блок писал в своём дневнике:

Кто же такие скифы? Скифы — древний кочевой ираноязычный народ, живший в степях Восточной Европы в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Скифы же у Блока — символ благородных варваров, их нрав чист и не загублен цивилизацией. В них нет разврата и поклонения перед мирским. В своём сравнении Блок был не первым. Репутация диких варваров закрепилась за скифами ещё в античности. Истокам скифского мифа и посвящена эта заметка.

Гребень из кургана Солоха Меч с рукоятью в ахеменидском стиле. Чертомлык

Греческим источникам о скифах в целом можно доверять — они были близкими соседями скифов. В Крыму и на побережье Чёрного Моря располагались греческие колонии (Херсонес, Фанагория, Пантикапей, Ольвия и другие). Однако стоит помнить, о некоторой романтизации в описании этих варваров.

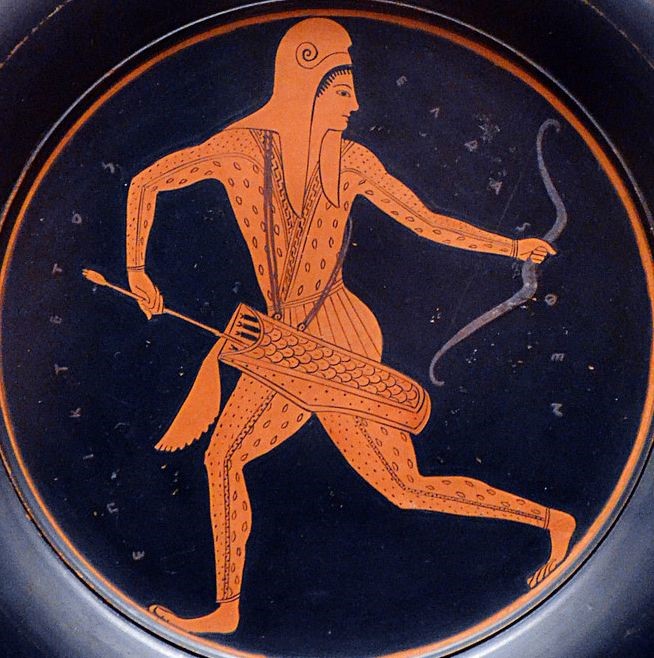

Изображение скифа на древнегреческом килике

Описание скифов Геродотом оказалось настолько удачным в литературном ключе, что использовалось многими авторами как клише для рассказа о любом варварском народе Восточной Европы. В IV в. н.э. Аммиан Марцеллин рассказывает о племени алан практически то же самое, что за 900 лет до него Геродот рассказывал о скифах. Как и со скифами аланам приписывается постоянная кочевая жизнь в кибитках, высокий рост и светлые волосы, огромная сила и энергия, высокий боевой дух. Самое интересное в том, что аланы в реальности были оседлым племенем, а скифы — кочевниками.

Нельзя сказать, что античные авторы совершенно не представляли о ком они говорят. Скорее, они не придавали этому значения в современном смысле. В большинстве случаев их не интересовал ни язык, ни самосознание, ни культура описываемых народов.

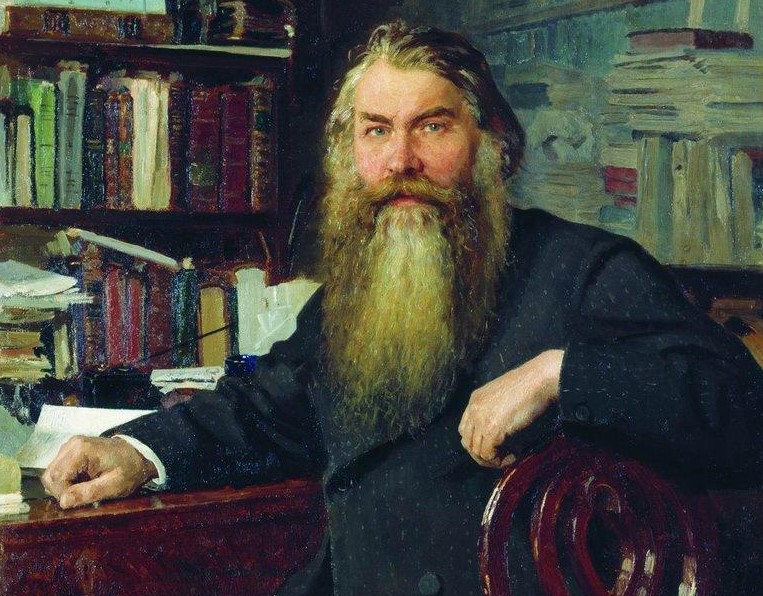

Одним из главных сторонников этой идеи был Иван Егорович Забелин — российский археолог и историк, специалист по истории Москвы, Товарищ председателя (а фактически первый директор) Императорского Российского Исторического музея имени Императора Александра III. Иван Егорович происходил из бедной семьи и действительно добился больших успехов огромным трудом и усердием. Забелин известен не только как один из основателей истории Москвы и исследований в области московских государей, но и как археолог раскопавший ряд ярких скифских памятников, включая знаменитый курган Чертомлык (1862).

Фрагмент портрета историка Ивана Забелина. Художник Илья Репин. 1877 год

Однако специалистом по скифской культуре он не был, исследования проводились по заказу Императорской Археологической Комиссии, а сам Забелин жаловался на эту работу и скоро смог вернуться к изучению излюбленного быта русского народа. Интерпретацию его скифских раскопок в Эрмитаже проводил Стефани.

Однако с 1871 года Забелин начал работу над пространным введением в свой труд о домашнем быте — была задумана книга об истоках русской культуры.

Забелин был высоко признан, имел академические награды, высокую должность. Стоит помножить это на огромное честолюбие и гордость самоучки, чтобы понять, что всё это создавало иллюзию знания, что гораздо опасней простого незнания.

С научной точки зрения результат был плачевный. Как отмечал археолог и антрополог Лев Клейн:

Забелин нашёл связь со славянами у всех народов, когда-либо обитавших в Северном Причерноморье, в том числе, конечно, и у скифов. Фактически он сместил разновременные племена в одну эпоху. Путаница в работе с античными и средневековыми источниками и желание найти связь со скифами только усилили общую неразбериху.

Валерий Брюсов писал в 1900 году:

Если б некогда гостем я прибыл

К вам, мои отдалённые предки, —

Вы собратом гордиться могли бы,

Полюбили бы взор мой меткий…Мне не трудно далась бы наука

Поджидать матерого тура.

Вот — я чувствую гибкость лука,

На плечах моих барсова шкура…

Русская творческая интеллигенция воспринимала скифов не как исторических предков (в отличие от Забелина), а как олицетворение национальной идеи, обоснование собственной особенности.

Иван Бунин писал:

Подводя некоторый итог, стоит сказать, что скифы действительно прожили увлекательную жизнь — после своего исчезновения. Редкий народ может похвастаться такими похождениями. Хотя… древние арии, кельты, бритты, викинги, римляне? Национализму нужны предки, славные в битвах.

В первые годы советской власти скифы пропадут, утонув в идеях интернационализма и формационной теории, но снова воспрянут из пепла в послевоенные годы во время нового подъёма патриотизма. На этот раз уже в трудах академика Бориса Рыбакова, которые в научном плане не сильно будут отличаться от работы Забелина. Потом и об этом на время забудут, до кризиса 1990‑х годов. Видимо, России иногда все ещё нужны скифы…

Решил перечитать одного из своих любимых авторов. Решил поделиться с Вами. Как никогда актуально. Написано 14 лет назад.

Мой любимый автор тоже)

Трое из леса - моя любимая серия романов)

Не знал, что тебе тоже интересено творчество Юрия Александровича Никитина. Здорово

Отличная трилогия, ввести бы в школьную программу ее, вместо бульварной литературы для скучающих дам трехсотлетней давности.

Рождество от Достоевского - с сумой и тюрьмой

Недавно был пост, где народ рассуждал о Достоевском: кто, что, как и когда читал из наследия писателя. Запевкой послужил некто знаменитый на скамейке (не запомнила), явно изнывающий над томиком "Братья Карамазовы" (4 фото). Ссылку на пост дать не могу, в обсуждении не участвовала, просто читала. Было интересно, Достоевского люблю со школы. Но дело не в этом.

Удивило, что разговор вёлся только вокруг "Идиота", "Преступления и наказания", "Братьев Карамазовых", "Бесов" и кто-то упомянул "Игрока". Одни сетовали на трудности при чтении, другие - что проглатывали и восхищались. А я хочу предложить всем, кто ищет увлекательного чтения, обратиться к такому произведению Достоевского как "Записки из Мёртвого дома". Именно эту книгу я прочла на одном дыхании уже в зрелом возрасте, упиваясь картинами народной жизни в тех местах, от которых никогда не надо зарекаться и, конечно, внимая мыслям писателя о человеческой природе.

Сказать вам, что была потрясена - ничего не сказать. Да, потрясена. Может, потому что пропущено всё через глаза и душу такого сверхчувствительного человека, как несчастный Фёдор Михайлович.

А бытописательские этнографические картинки каторжной жизни были мне тем интересны, что жизнь нашей семьи была омрачена двумя тюремными сроками моего младшего брата. И было что сравнивать.

Буду рада, если моя рекомендация будет полезна. Как говорил ещё не так давно Кирилл Разлогов - приятного просмотра! И в эти Рождественские дни будет очень уместен, я думаю, этот отрывок из "Записок из Мёртвого дома" из главы как раз о Рождестве в тюрьме. Есть о чём задуматься.

". На кухне около жарко разгоревшихся печей шла суетня и толкотня, целая давка. Всякий наблюдал за своим добром; стряпки принимались готовить казенное кушанье, потому что в этот день обед назначался раньше. Никто, впрочем, не начинал ещё есть, хоть иным бы и хотелось, но наблюдалось перед другими приличие. Ждали священника, и уже после него полагались разговени.

Были подаяния богатые — сдобные хлебы из чистейшей муки, присланные в большом количестве. Были подаяния и очень бедные — такой какой-нибудь грошовый калачик и две каких-нибудь чёрные шаньги, чуть-чуть обмазанные сметаной: это уже был дар бедняка бедняку, из последнего. Всё принималось с одинаковою благодарностью, без различия даров и даривших. Принимавшие арестанты снимали шапки, кланялись, поздравляли с праздником и относили подаяние на кухню.

Когда уже набрались целые груды подаянного хлеба, потребовали старших из каждой казармы, и они уже распределили всё поровну, по казармам. Не было ни спору, ни брани; дело вели честно, поровну. Что пришлось на нашу казарму, разделили уже у нас; делил Аким Акимыч и ещё другой арестант; делили своей рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малейшего возражения, ни малейшей зависти от кого-нибудь; все остались довольны; даже подозрения не могло быть, чтоб подаяние можно утаить или раздать не поровну."

. Всех с Рождеством! Моим подписчикам - отдельный горячий привет!

Как был найден самый большой золотой самородок в России и что стало тем, кто его нашёл

Видеоверсия:

Евграф Мечников:

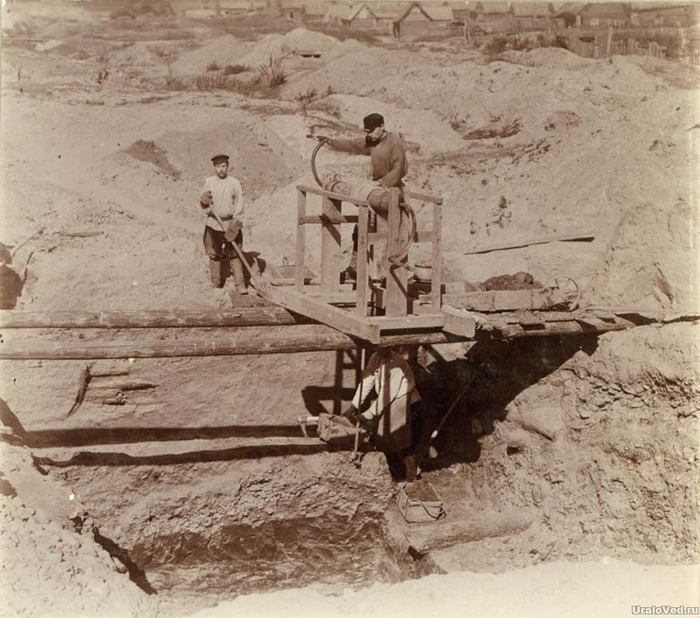

За свою работу рудокопы получали 3-4 копейки за день работы, в год это 15 рублей. И отдельно полагалось вознаграждение за найденные самородки. Найденный самородок оценили в 80 тысяч рублей серебром. На то время это были огромные деньги. Никифору Сюткину полагалось выдать серебром 1266 рублей 60 копеек.

Самородок был незамедлительно отправлен под охраной в столицу. А вот сами обстоятельства этой находки обросли фантазиями и домыслами. Главная из них касается Никифора Сюткина и его дальнейшей жизни.

Панорамный вид на Царёво-Александровский прииск:

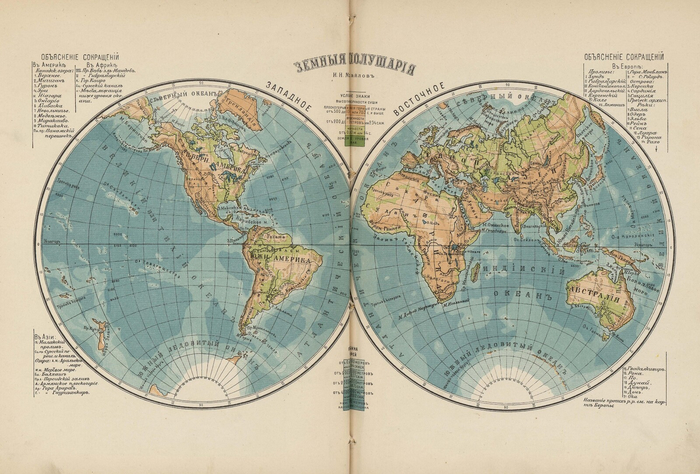

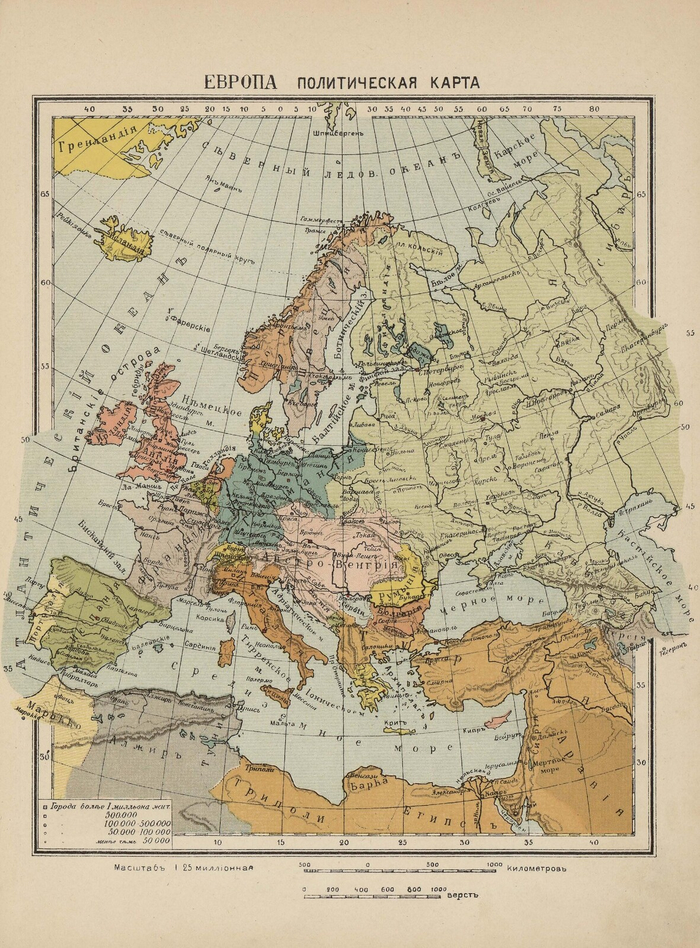

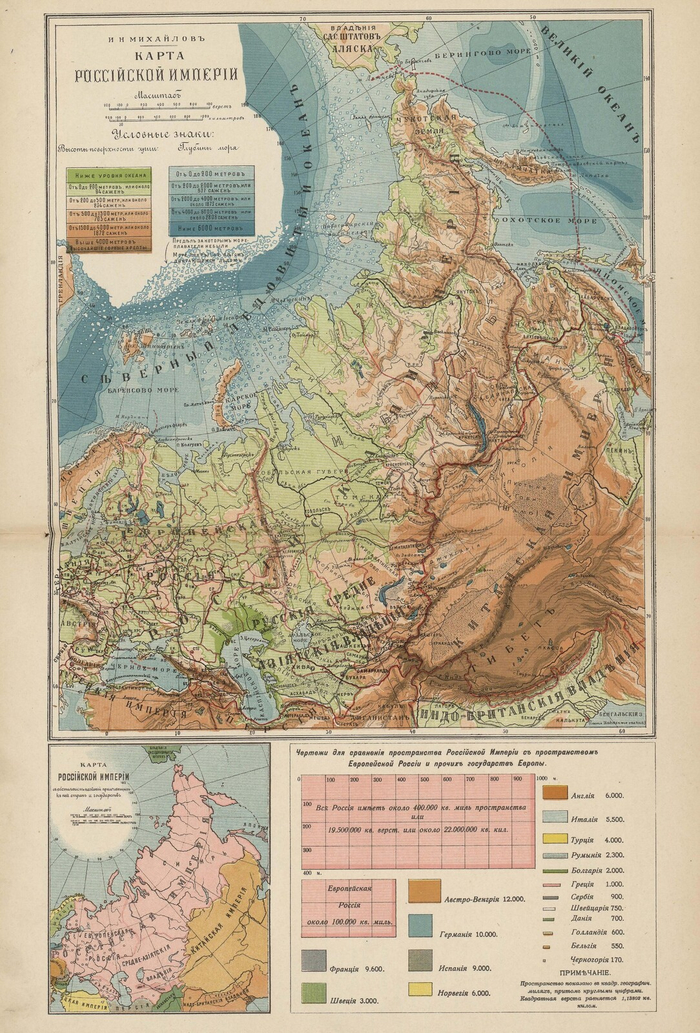

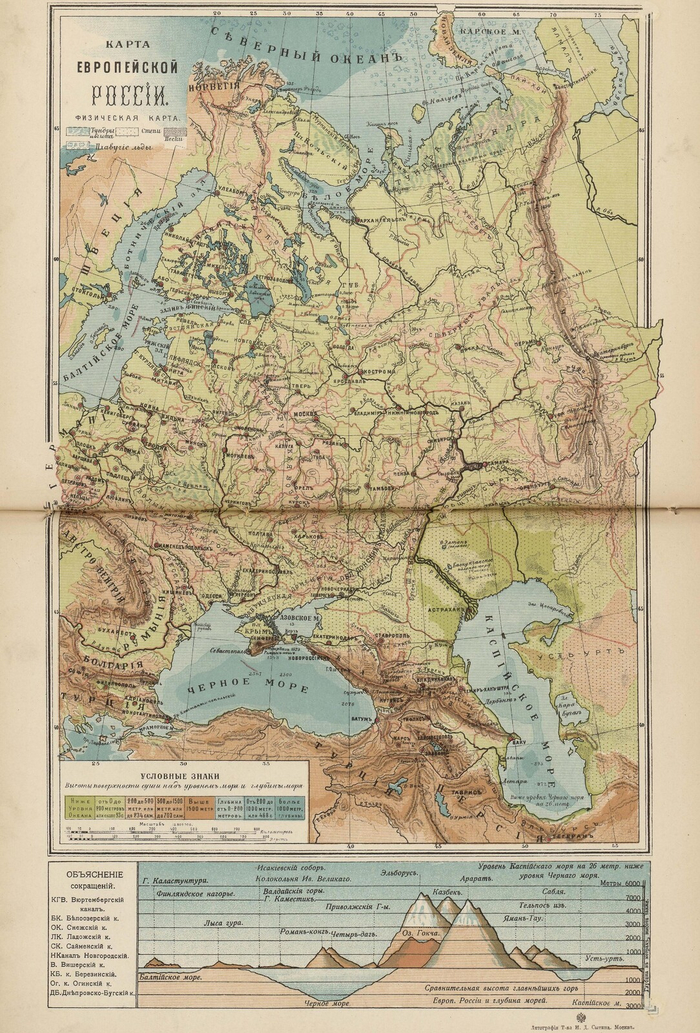

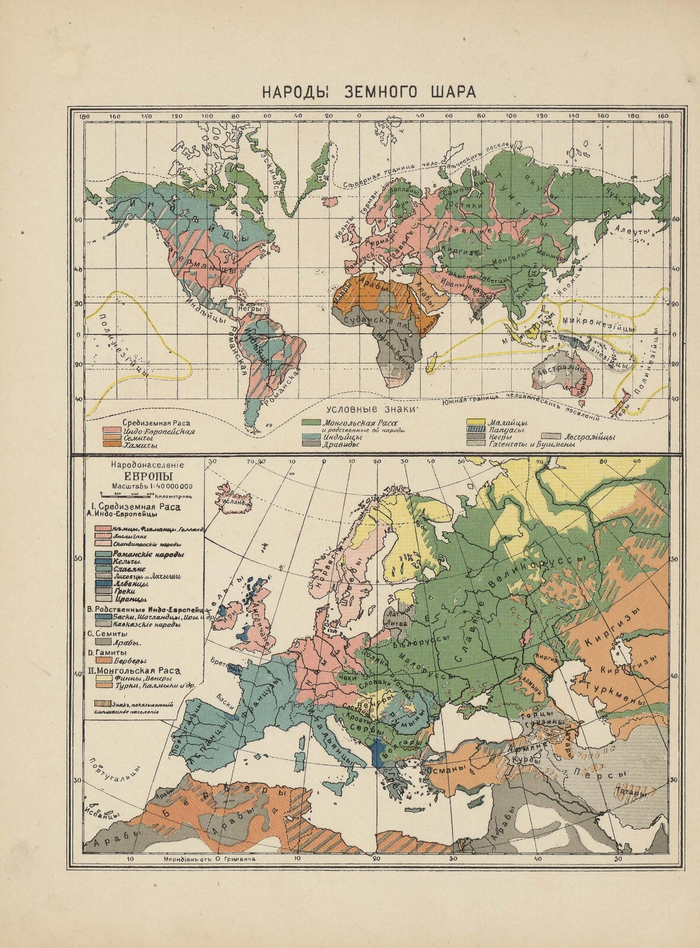

1910. Учебный географический атлас для школ и младших классов сред. учеб. заведений

Воистину, удивительное рядом! Походу, у Жириновского нехилая правая накачка, только на фото почему-то слева )))

Ещё забавен плакат. По видимым буквам в мозгу только что-то пошло-вульгарное получается )

Прошлое таит в себе много удивительного

Ныне Виктор Золотов возглавляет Росгвардию

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны, несмотря на все тяготы восстановления полуразрушенной европейской части страны, в Советском Союзе началась реализация сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов. За Северным полярным кругом развернулось возведение Трансполярной магистрали, в жарких песках Каракума сооружался тысячекилометровый Главный Туркменский канал, а на самом Дальнем Востоке принялись за еще один амбициозный объект. По личной инициативе Сталина всего за 5 лет остров Сахалин должна была связать с материком железная дорога, построенная силами заключенных системы ГУЛАГа.

Причиной всего была геополитика. Сахалин, этот крупнейший российский остров, до революции бывший известным местом ссылки каторжников, в результате русско-японской войны оказался разделен. Его южная — самая развитая — половина на четыре десятилетия досталась Великой Японской империи и была переименована в Карафуто, а у России (и позже СССР) сохранился лишь малоосвоенный север острова. Вторая мировая, в которой Япония потерпела поражение, восстановила статус-кво. Префектура Карафуто вошла в состав Советского Союза, ее столица Тоёхара получила новое название — Южно-Сахалинск, японское население было депортировано, а на их место принялись переселять жителей материковой части страны.

Город Тоёхара, современный Южно-Сахалинск:

Вид на Сахалин с мыса Лазарева. Где-то здесь и должен был пройти Сахалинский тоннель:

Вместе с досрочно освобожденными на стройке в проливе Невельского работали и попавшие туда по распределению с Большой земли специалисты. Речь идет преимущественно о московских метростроевцах, имевших опыт возведения тоннелей в сложных геологических условиях. А они действительно были непростыми. На материке объект начинался в устойчивых скальных породах, однако базальт быстро уходил на глубину — проходчиков ожидали насыщенные водой пески и суглинки под дном пролива. Проблем должны были добавить и агрессивная соленая среда, и высокая сейсмоопасность в районе строительства.

Впрочем, преодолевать все эти тернии почти 30 тыс. собранных на объекте строителей так и не пришлось.

Строительство шло крайне тяжело и очевидно не укладывалось в отведенные сроки. Не хватало квалифицированных специалистов, техники, сложными были климатические и бытовые условия. За первые два с половиной года были сданы лишь 120 километров железной дороги от Комсомольска-на-Амуре до станции Черный Мыс. На остальном участке (до берега пролива Невельского) были проведены лишь предварительные работы. Такая же ситуация сложилась и на Сахалине. Здесь предстояло построить более 300 километров трассы до станции Победино, но и в данном случае был закончен только подготовительный этап (расчистка леса, частичное устройство насыпей и так далее).

В районе самого тоннельного перехода были отсыпаны дамбы, где в будущем планировалось устроить пирсы для паромной переправы, в проливе Невельского появился искусственный остров диаметром 90 метров, а на берегу соорудили техническую шахту для проходки тоннеля.

Собственно, эта шахта сейчас является главным свидетельством того давнего строительства. Выполненная в монолитном бетоне труба диаметром более 8 метров облицована чугунными тюбингами и уходит на глубину 80 метров. В свободном доступе ныне лишь верхние 20 метров, остальное пространство затоплено и захламлено мусором.

Юрий Кошелев, Герой Социалистического Труда, в 1970—1990-е годы возглавлявший Московский метрополитен, а в начале 1950-х молодой выпускник, распределенный на сахалинскую стройку, вспоминал:

Однако никаких конкретных шагов по реализации давней идеи не предпринимается, все ограничивается лишь словами. Очевидно, что сейчас объект обойдется России еще дороже, чем в 1950-е годы, даже с учетом технологического прогресса и замены тоннеля мостом. Работу по строительству подъездных железнодорожных веток от действующих станций придется начинать заново, да и все остальные наработки 65-летней давности не пригодятся.

По всей видимости, поменяется и движущая сила проекта. Место стратегических соображений по обеспечению безопасности Сахалина займут сугубо практические цели. На островном шельфе обнаружены гигантские запасы нефти и газа. Лишь углеводороды смогут сделать то, что оказалось невозможным в 1950-е.

Спасибо, за внимание!

Мои предыдущие посты, для удобства, собранные по темам:

В Советском Союзе мирному атому придавалось огромное значение, он стал своего рода идеей фикс. Разрабатывались проекты гигантских самолетов, кораблей, поездов и даже автомобилей с ядерными двигателями. Физики предлагали использовать ядерные взрывы при строительстве каналов, рытье котлованов, для интенсификации добычи нефти и газа, строительства подземных емкостей для хранения воды или захоронения отходов. В период с 1965 по 1988 год в СССР было проведено 124 мирных ядерных взрыва в интересах народного хозяйства (в том числе 117 — вне границ ядерных полигонов). А первый из них состоялся 15 января 1965 года. Мы решили вспомнить пять самых амбициозных советских проектов по мирному использованию ядерных взрывов.

Читайте также: