Бронзовый котел бронзовая бляшка с изображением пантеры были обнаружены в могильники у села тест

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Сарматский княжеский курган I тысячелетия до н.э.

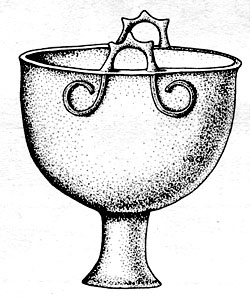

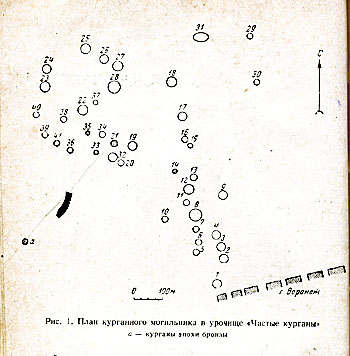

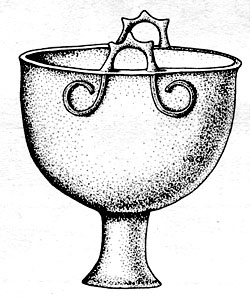

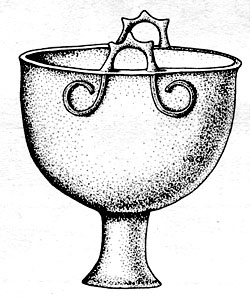

В восточном подземном ходе, недалеко от ступенчатого входа в него, найден массивный литой бронзовый котел диаметром 102 см с ручками в виде объемного геральдического изображения голов двух грифонов, соприкасающихся клювами, выполненными в традициях скифо-сибирского звериного стиля. Орнамент на котле характерен для раннесарматской культуры 5-4 веков до нашей эры, примерный вес котла 500 кг

Под восточной полой кургана, вблизи края насыпи, обнаружена не тронутая грабителями могильная яма размерами 4х4,8 м и глубиной около 4 м. На дне ямы расчищен человеческий скелет, лежащий на многослойной подстилке, с исключительно богатым и разнообразным погребальным инвентарем.

Судя по его составу, захоронение принадлежало женщине (это был первоначальный вывод, позже установлено, что это мужчина) . В головах находился плетенный из прутьев ларь, доверху заполненный предметами, включающими литую серебряную фиалу с крышкой, золотое нагрудное украшение, деревянный сосуд с золотыми накладками-обоймами, стеклянные, серебряный и глиняный туалетные сосудики, кожаные мешочки, наполненные разноцветными красками, и клык лошади. Рядом лежало большое серебряное зеркало с позолоченной ручкой, украшенной в зверином стиле, с рельефными позолоченными композициями на тыльной стороне диска. В центре диска – изображение орла, окруженное фигурками крылатых быков в полный рост.

Для анализов с помощью естественнонаучных методов отобраны образцы золота, серебра, стекла, эмали, дерева, кожи, каменный материал, краски, кости животных и человека. Коллекция находок из раскопок 2013 года, насчитывающая 1019 различных предметов, передана в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей.

Золотые олени - Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Вначале члены экспедиции предположили, что нашли захоронение сарматской принцессы, но после детального исследования останков и экспертизы скелетной морфологии, они пришли к выводу, что скелет принадлежит мужчине 40 лет. Рядом с останками человека обнаружен колчан со стрелами с бронзовыми наконечниками, ваджра — предмет, напоминающий жезл, уздечка от конской сбруи и лошадиные зубы, выкрашенные в красный пигмент.

Одежда сарматского князя IV - II вв. до н.э. – штаны, рубашка и шарф с бахромой, были украшены множеством (395 штук) прессованные золотых бляшек в виде цветов, сцен охоты пантеры, загрызающей сайгака или антилопу.

Рукава рубашки были украшены разноцветными бусинами, образуя сложную геометрическую форму. Две литые золотые серьги украшены в стиле перегородчатой эмали были найдены в области височных костей черепа.

массивный литой бронзовый котел с ручками в виде геральдического изображения голов двух грифонов, смотрящих друг на друга. Изображения грифонов выполнены в традициях скифо-сибирского звериного стиля

В кургане-1 в селе Филипповка был найден массивный литой бронзовый котел с ручками в виде геральдического изображения голов двух грифонов, смотрящих друг на друга. Изображения грифонов выполнены в традициях скифо-сибирского звериного стиля. Вес гигантского бронзового котла — около полтонны, диаметр котла 102 см. Стиль орнамента на котле характерен для ранней сарматской культуры V-IV веков до нашей эры.

Филипповка I, курган 1-медведь

Золотой олень с ветвистыми рогами, курган Филипповка

Персидское бронзовое блюдо

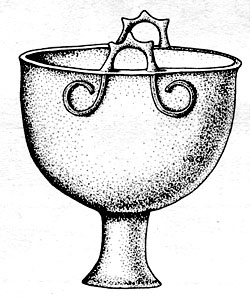

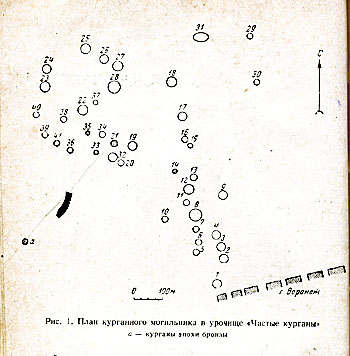

Филипповские курганы – объект археологического наследия V-IV вв. до н.э. Были отмечены археологом С. Руденко в начале XX столетия и затем, уже в советское время, обследованы сарматологом К. Смирновым. После 1990 года работы на курганном могильнике были остановлены из-за отсутствия финансирования. За это время неоднократно предпринимались попытки разграбления.

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Статистика

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ

Черноозерье II

Кто вел раскопки В. Т. Петрин в 1972 г.

Что было найдено Призматические пластинки, костяные изделия высокого уровня мастерства.

Дата/культура 14,500 ± 500 лет по данным радиоуглеродного исследования

МЕЗОЛИТ

Черноозерье VIа

Кто вел раскопки В. Ф. Генинг, В. Т. Петрин, А. Л. Косинская в 1972 г.

Что было найдено Большое число микролитов, ножевидные пластинки с краевой тушью.

Дата/культура Плавающая XI-VI тыс. лет назад.

Кто вел раскопки А. И Петров в 1974 г.

Что было найдено Микролитический инвентарь, керамика более позднего времени.

Дата/культура Плавающая XI-VI тыс. лет назад.

НЕОЛИТ

Окунево V

Кто вел раскопки Коников Б. А. 1976 г. Могильников В. А. 1981 г., В. И. Матющенко 1987-1989 гг.

Что было найдено Могильник, культовое место. Неолит, бронзовый век.

Дата/культура

Кто вел раскопки А. И Петров в 1980 г., В. И. Матющенко 1987-1989 гг.

Что было найдено Могильник, культовое место. Неолит, бронзовый век.

Дата/культура

Могильник у д. Ростовка Омского района Омской области эпохи развитой бронзы (XIII в. до н.э.). Раскопки могильника проводил профессор В.И. Матющенко в 1966-1969 гг. Открыто 38 захоронений. Была найдена группа бронзовых (наконечники копий, долото, кельты, нож) и каменных (литейная форма и наконечники стрел) предметов. Могильник относится к сеймино-турбинской культуре.

Окуневский могильник (Ом) расположен вблизи деревни Окунево Муромцевского района Омской области, сосредоточен на мысу, известном под названием Татарский увал.

В 1979г. А.И. Петров обнаружил на мысу могильник эпохи ранней бронзы Ом VII и поселение этого же времени, Ом VI, западнее Татарского увала. В 1981 г. на территории "городища" Ом V и могильника Ом VII работал В.А. Могильников. С 1985г. Под руководством В. И. Матющенко были раскопаны могильники Ом X и Ом XI. Эти могильники относятся к эпохе ранне-развитой бронзы. Были найдены ножевидные пластины, каменные орудия, кости животных.

Омская стоянка. Находится на левом берегу Иртыша. Исследована С. А. Ковлером в 1918г.

Поселение Саранин II. Крутинский район Омской области. Типичный памятник кротовской культуры. Из находок наиболее интересна каменная фигурка лошади. Исследовал И.Г. Глушко.

Курганный могильник Саргатка. Раскопан в 1928 г. В.П. Левашевой около села Саргатки.

Археологическая экспедиция Омского государственного университета в 1986 году (руководитель экспедиции В.А. Матющенко) дала основу еще одной коллекции - Погребение воина. Уникальный, хорошо сохранившийся комплекс, был открыт в Нижне-Омском районе Омской области. Он представляет одну из древних культур Омского Прииртышья - саргатскую, а также демонстрирует широкие связи местного населения с кочевыми народами древнего мира. Это изделия из железа, кости и бронзы, керамика, украшения из стекла, фаянса, сердолика. Наибольший интерес представляют изделия из драгоценных металлов: предметы конского убранства (золотые бляшки от удил, серебряные пряжки и бляшки от упряжи, фалары с изображением драконов). Личные украшения из погребения воина - гривна, серьги, обувные и поясные пряжки - являются великолепными образцами древнего ювелирного искусства и торевтики.

Чудская Гора расположена на левом берегу Иртыша в 60 км севернее устья Тары. Открыта западносибирской экспедицией в 1974 г. Найдено большое количество керамики, костных останков, горшковидной посуды и бронзовый плоский идол.

Сузгун II, близ Тобольска, В.Н. Черенцов и В.И. Мощинская. Относится к андроновским памятникам.

Ирча II, в Большереченском районе. Здесь вскрыто несколько детских захоронений. Городище Голая сопка, Н.И. Бортвин, 1913 г., неподалеку от устья Иртыша.

Могильник Богдановка. Исследовала И.В. Захарова в 1968г. Найдены бронзовые предметы, боевое оружие, костяные и бронзовые наконечники стрел.

Могильник Исаковка. Исследовал А.И. Погодин в 1989г. Относится к богочановской культуре. Интересной находкой считается золотное шитье.

Сидоровский курганный могильник располагался в 3 км от д. Сидоровка Нижнеомского района Омской области, на правом берегу Иртыша. Исследовали В.И. Матющенко, Л.В. Татаурова в 1986г. Эта группа курганов располагалась компактно, обособленно от других курганных групп саргатской культуры. Выделялись три больших кургана могильника. На дне могилы были найдены лишь скопление фрагментов керамики саргатского облика, обломок крупной кости, череп женщины 20-30 лет, две фигурные золотые нашивки и две бусины. Погребению посчастливилось остаться не разграбленным. С умершим находилось большое количество сопроводительного инвентаря.

Большим числом находок представлено городище Кипо - Кулары III в Тевризском районе Омской области, найденным Б.И. Кониковым, в культурном слое которого сохранилось много добротных вещей из железа, бронзы, кости и глины. Памятник двухслойный. Он расшифровывает богочановскую культуру раннего железного века и усть-ишимскую раннего средневековья.

Существенно дополняют облик культуры предков южных хантов материалы с могильника у д. Аргаиз Знаменского и у д. Имшегал Тарского районов Омской области (здесь интересны бронзовые украшения и зооморфные подвески. Исследовал Б. И. Коников.

По результатам раскопок Усть-Ишимского курганного могильника, была выделена археологическая культура X-XIII веков н. э., соотносимая с южными хантами. Среди усть-ишимских находок свыше 30 стеклянных бусин, бронзовые поясные бляшки, различные подвески (в том числе и птицевидные), серебряные серьги. Исследовал Б.И. Коников.

Наиболее ярким образцом красноозерской глиняной скульптуры следует считать навершие в виде головы лошади, найденное в одном из жилищ поселения Новотроицкое-1. Находится в Саргатском районе Омской области. Исследовал А.Я. Труфанов.

Коконовка, Левашева, 1927 год. Омская область на Иртыше несколько севернее Омска. Найдены: короткий железный меч, бронзовые трехгранные наконечники стрел со скрытой втулкой. Коконовские курганы - единственный памятник племени лесостепного Прииртышья IV-III в. до н. э.

Борковское городище, И.А. Сыркина. Оно расположено на 25 метровой коренной террасе р. Ишим.

Ямыс VII , на берегу р. Ямыс. Найдена керамика журавлевского типа.

Михайловское городище, на реке Иши.

Горная Бития и Битые Горки находятся в Омской области, Могильников, 1966-1967 гг., относятся к саргатской культуре.

Строго научное описание не позволяет передать того впечатления, которое возникает ранней весной или поздней осенью, когда лес становится "прозрачным" .

Вантит, История Воронеж, Культура Воронеж, Археология Воронеж, Природа Воронеж, Экология Воронеж, Этнография Воронеж, Древности Воронеж, Книги Воронеж

Вы находитесь здесь: Древности -> Древности Воронежа. Курганы Воронеж. Вантит. История Воронеж. Культура Воронеж. Археология Воронеж. Древности Воронеж Воронеж

Профессор Василий Алексеевич Городцов – один из крупнейших российских археологов, внёсший выдающийся вклад в развитие отечественной археологии. Под его руководством разработаны основы первобытной археологии, раскопана целая серия разновременных археологических памятников на территории Восточной Европы, им подготовлена замечательная плеяда археологов. Большой вклад внёс В.А.Городцов в музейное дело, да и в целом в культурное строительство страны.

Профессор В.А.Городцов (1860-1945гг.) – один из крупнейших археологов, внесший выдающийся вклад в развитие отечественной археологии.

Не кому-нибудь, а именно В.А.Городцову посчастливилось найти осенью 1897 года поистине мировую находку - глиняный горшок с круговой, сделанной до обжига, надписью из 15 знаков в селе Алекановка Рязанской губернии, а затем, в 1898 году, ещё два обломка с надписями - так называемое алекановское письмо.

В кургане №1 высотой 2,5 метра и окружностью около 120 метров были явственно видны следы работы грабителей, чуть ли не современников захороненных. Тем не менее, были найдены амфора и железный нож со следами костяной рукоятки. В других курганах были обнаружены коллективные погребения, энохоя – чаша, а рядом с ней - железный нож, скифский бронзовый котёл и 24 бронзовых прорезных колокольчика, глиняное пряслице, янтарные бусины, а также 18 треугольных и три фигурных золотых бляшки, изображавшие оленей.

В последнем кургане были найдены скипевшиеся железные стрелы, золотое колечко, железный топор, бронзовые бляшки.

Несложно представить, какие уникальные золотые ценности пропали для науки! Ведь брали самое дорогое - золотые украшения, изготовленные скифскими умельцами, золотарями! В тупых головах преступников стояло только одно: жажда наживы. Как правило, чудные, прекрасные по своей красоте изделия скифских золотарей грабители переплавляли в обыкновенные куски золота, дабы замести следы.

Город пылал, здания взрывались и рушились, тысячи воронежцев пали смертью храбрых. И лишь 25 января 1943 года, в результате кровопролитных боев, город Воронеж, разрушенный более, чем Сталинград, был наконец-то освобожден. Началось восстановление города от разрухи.

П.Д.Либеров (1904-1983гг. ) Известный российский археолог, доктор исторических наук.

П.Д.Либеров видел, что многие могильники были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, объем работ предстоял немалый.

Параллельно с экспедицией П.Д.Либерова на другом конце города трудились воронежские археологи.

Как видим из вышеперечисленного, Воронеж буквально кишел древностями. П.Д.Либеров, опираясь на археологические памятники раннего железного века, считал, что Воронеж в древности населяли племена будинов. О них мы ещё расскажем.

Ученые и археологи уверяют нас в том, что им известно всё о нашем древнем городе. Но это вовсе не так. Ежегодно открываются новые факты, которые существенно расширяют привычные, устоявшиеся границы современных знаний. Новые изыскания Ю.В.Петренко, автора многочисленных статей и книг, заставляют нас пересмотреть сложившиеся представления об эволюции, датировке появления первого человека, сроках строительства крепостей в нашем крае и о многом другом. Его взгляды коренным образом меняют общепринятое видение на глубокую древность и предлагают решение самых необъяснимых загадок воронежской цивилизации.

Повествование Ю.В.Петренко позволяет читателю увидеть не только интересных героев и захватывающие события, но и неожиданные мысли и выражения, глубокие чувства и неповторимые настроения, свойственные прошлому.

Предлагаемый труд Ю.В.Петренко не ставит своей целью решить даже малую часть проблем, стоящих перед исторической наукой, или ознакомить читателя с новыми археологическими разработками специалистов. Он считает своей задачей лишь продемонстрировать разнообразие взглядов на прошлое нашего края.

Сарматы - общее, наиболее употребительное название их племенных объединений ираноязычных кочевников, данное античными авторами населению, сменившему в Северном Причерноморье скифов. Сарматские племена аорсов, сираков, языгов, роксолан, алан - это лишь наиболее крупные ираноязычные племена или политические союзы племен.

Массовое вторжение сарматов в северопричерноморские степи произошло не позже начала II в. до н.э.

К. Ф. Смирнов

Со II в. до н.э. начинается довольно интенсивное проникновение сарматов и в степи правобережья Кубани. К этому времени относятся богатые сарматские курганные захоронения с оружием, золотыми украшениями, дорогой привозной стеклянной и бронзовой посудой, фаларами.

В станице Динской был раскопан курган эпохи ранней бронзы, в насыпи которого обнаружено два впускных сарматских погребения с золотом. В одном была погребена молодая женщина с богатым набором золотых украшений: пластинчатый браслет с расплющенными и орнаментированными концами, гладкий проволочный браслет с заходящими концами, второй браслет двухвитковыи с изображением на концах головок какого-то животного с выделенной гривой и глазами, две серьги по сторонам чере- 179 па. Серьги в виде усеченного полого конуса, украшенного сканью и филигранью, в нижней части - пояском из четырехлепестковых розеток, а сверху - вставкой из сердолика. К нижнему концу на цепочках подвешены плоские кружки. Кроме золотых браслетов, найден один бронзовый с шишечками на внешней стороне, характерный для латенской культуры, то есть привезенный с запада. На шее погребенной находилось ожерелье из шестигранных разноцветных стеклянных бус, сердоликовых, пастовых, одной агатовой и янтарной. Одежда погребенной в древности была расшита золотыми и серебряными нитями, а подол стеклянным бисером и черными гешированными кружками. Здесь же найдено бронзовое позолоченное зеркало, золотые сегментовидные пластины, служившие обивкой ручек деревянного сосуда, золотая обкладка какого-то деревянного предмета, пучок железных наконечников стрел и стоявшие в ногах глиняные сосуды - лепной горшок и флакон.

Второе погребение - воина с железным мечом с бронзовым перекрестьем, конец ножен обложен золотой пластиной, у левой голени лежали железные наконечники стрел. Одежда покойника, возможно плащ, была обшита гофрированными золотыми пронизями (150 штук) и круглыми золотыми бляшками. У левой ключицы лежала овальная фибула, служившая застежкой одежды (плаща). Фибула состояла из медной основы, обтянутой золотой пластиной с филигранным растительным и геометрическим узором и с семью сердоликовыми вставками по окружности и более крупной в центре.

Аналогичные фибулы-застежки II - начала I в. до н.э. сравнительно часто встречаются в сарматских курганах как правобережья Кубани, так и в Закубанье (курган совхоза им. Шаумяна Северского района, курганы близ станиц Геймановской, Воздвиженской).

У станицы Раздольной (Кореновский район) при строительстве дороги было разрушено погребение, в котором найдены две золотые серьги в виде головы лошади с подвешенными на цепочках кружочками. Такие же цепочки мы видим на серьгах из кургана станицы Динской. В другом женском погребении найдены одиннадцать золотых пронизей, проволочная золотая серьга, ожерелье из сердоликовых и халцедоновых бус, синий бисер, которым был обшит ворот одежды, бронзовые браслет и зеркало, стеклянная литая двуручная чаша и небольшой местный глиняный сосудик с фризом по тулову из кружков.

В 1981 г. при раскопках кургана эпохи бронзы в 4 км к юго-западу от хутора Северного Калининского района было обнаружено впускное сарматское погребение (№ 3) II в. до н.э. На шее находилась полая золотая гривна, близ черепа лежала золотая подвеска в виде ажурного цилиндрика, украшенного филигранью, к которому были подвешены шесть плетеных золотых цепочек с плоскими кружками на концах. На руках были надеты золотые браслеты в три оборота, изготовленные из трубок, а в районе стоп находились еще два золотых браслета. В области груди и ног найдены сорок три золотые штампованные нашивные бляшки крестообразной формы с тринадцатилепестковыми розетками в центре. В погребении были найдены глиняные сосуды, стеклянная чаша, бронзовое зеркало с валиком по краю, стеклянные бусы, железный ножичек и галька.

Фибула-брошь. Курган станицы Геймановской. Раскопки Н.И. Веселовского, 1900. Государственный исторический музей (Москва)

Fibula-brooch. Barrow at the Geimanovskaya village. Diggings by N. Veselovsky, 1900. The State Historical Museum in Moscow

Богатое сарматское погребение воина обнаружено при строительстве рисовых систем близ хутора Элитного Красноармейского района. Здесь найдены: гривна, браслет, медальон и подвеска подковообразной формы, все из золота. Шейная гривна состоит из шести рядов трубочек, скрепленных четырьмя обоймами; на концах чеканные пластины с изображениями вытянутых стилизованных голов хищников (волков), сзади - сегмент на шарнирах для застегивания. Браслет из витой проволоки в два оборота, концы расплющены и оформлены в виде стилизованных змеиных головок, к нижней стороне которых припаяны проволочные петельки, которые связывались и закрепляли браслет на руке.

Круглый медальон с петелькой для подвешивания изготовлен из тонкого золотого листа с рельефным штампованным изображением мужского лица с длинными вьющимися волосами. По краю идет орнамент в виде треугольников, имитирующих лучи, что дает основание данное изображение отождествлять с Гелиосом - богом Солнца.

В верхней части груди лежала фибула-брошь полусферической формы, покрытая поясками орнамента, выполненного в технике филиграни, и в центре украшенная сердоликом.

Замечательная золотая гривна происходит из разрушенного впускного погребения кургана станицы Старонижестеблиевской (Красноармейский район). Изготовлена она из полого прута, концы которого расплющены и украшены фигурой лежащего грифона с неестественно вытянутым туловищем. Грифон имеет толстый клюв, скорее напоминающий морду животного, положенный на вытянутую переднюю лапу, острые стоячие уши и гриву, стилизованную в виде завитков. Концы крыльев загнуты вперед, хвост заброшен на спину, тулово, шея и передние лапы покрыты круглыми вдавлениями. Задние конечности от парнокопытного животного. Изображение выполнено в сарматском зверином стиле. Вместе с гривной найдена литая двуручная стеклянная чаша.

Большие серебряные позолоченные фалары в количестве четырех были случайно найдены при снятии грунта с кургана в городе Кореновске. На одном фаларе имеется рельефное изображение мужской бородатой головы, окруженной бордюром из листьев, на другом - женской головы с ниспадающими на плечи волосами. По словам рабочих, фалары лежали в бронзовом ведерке с железной ручкой.

Два парных серебряных фалара найдены в станице Воронежской. По стилю они отличаются от вышеописанных. Бляхи плоские, в центре помещена фигура свернувшегося хищника (льва?), изображенного несколько схематично и условно. Морда хищника тупая, резко выделены глаза и нос, передние лапы переброшены через голову и свисают по бокам морды, тело непропорционально вытянуто и покрыто поперечными бороздками. По бордюру фалара в четыре ряда идет рельефный шнуровой орнамент. Фалары эти по стилю и технике исполнения очень близки фаларам из впускного погребения кургана станицы Воздвиженской с изображением шестиглавой гидры, душащей козла.

В Воронежском кургане найдена большая полая золотая буса бочковид-ной формы, украшенная ромбами и треугольниками из зерни.

Большинство вышеописанных погребений укладываются в рамки II в. до н.э. и принадлежат представителям богатой верхушки сарматских племен.

На правобережье Кубани, в станице Ладожской, на грунтовом могильнике, относящемся к меотскому городищу, исследована камерная могила, являвшаяся семейной усыпальницей. В ней обнаружено пять скелетов, судя по инвентарю, два мужских и три женских. Могила использовалась довольно продолжительное время. Покойники сопровождались большим количеством инвентаря: местной глиняной посудой, привозной буролаковой миской, родосской амфорой с клеймами на ручках, бронзовыми зеркалами с орнаментированной обратной стороной, бусами (сердоликовыми, стеклянными, пастовыми, гешированными), бронзовыми и золотыми браслетами, железными ножичками и др. Оружия встречено мало: два наконечника копья и железные наконечники стрел. У одного из женских скелетов у черепа лежали золотые серьги, а на руках золотые браслеты из гладкой проволоки с заходящими концами. Серьги состоят из небольшого витого колечка и полой фигурки лежащего барана с подогнутыми ногами, глаза выполнены зернью.

С этой могилой связано захоронение шестерки лошадей, лежащих веерообразно, головами к столбу - коновязи. Лошади были в уздечках, но не взнузданы, так как железные удила лежали под нижней челюстью. На них, по-видимому, были попоны из шкуры косули. Перед захоронением лошади были убиты ударом клевца по черепу.

Погребение датируется II в. до н.э. и принадлежит богатой меотской семье.

В Закубанье, близ хутора Песчаного Тбилисского района, в 1979 г. в западной части кургана эпохи бронзы были открыты два меотских погребения. В одном из них была захоронена знатная женщина с богатым инвентарем. Дно могилы было застлано золототканым пологом. На черепе лежала золотая овальная брошь с сердоликовой вставкой, на которой изображена богиня с факелом. На шее находилось золотое ожерелье, состоящее из различных камней в оправе, золотых бусин, украшенных зернью, двух золотых головок рыси и др. Аналогичные головки рыси известны из Артюховского кургана Таманского полуострова, где они также составля- 183 ли внутренние звенья в ожерелье. У черепа найдены золотые височные кольца, на руках золотые браслеты, на скелете встречены мелкие золотые нашивные бляшки. Справа от скелета стоял большой бронзовый котел на поддоне с тамгообразными знаками под ручками и рядом лежал небольшой бронзовый котелок с носиком и ручкой, украшенной головкой быка. В погребении найдены также бронзовое зеркало с валиком по краю и ручкой, две серебряные чаши, часть железного канделябра с четырьмя коваными головками оленей, лепной горшок.

Серьги из погребения станицы Ладожской. II в. до н.э. Раскопки Н.В. Анфимова, 1944. Краснодарский музей

Ear-rings carrying small rams. Burial ground at the Ladozhskaya village. Diggings by N.Anfimov, 1944. The Krasnodar Museum

В конце прошлого века в Закубанье, в 13 км к северо-западу от станицы Северской, в большом кургане, высотой около 15 м, местными жителями была обнаружена гробница. Проведенное исследование показало, что курган состоял из двух насыпей: нижней, насыпанной над погребением эпохи бронзы, и верхней, досыпанной намного позднее, центральное погребение которой состояло из каменного ящика, сложенного из известняковых плит. С этим погребением было связано захоронение лошади с уздечным набором. В гробнице находились кости человека и погребальный инвентарь. Вне гробницы, в насыпи, были найдены золотой фалар, две золотые бляшки с изображением грифона, железное кольцо, обложенное листовым золотом, каменный цилиндр с линейным орнаментом, золотая монета - статер боспорского правителя Перисада. Инвентарь погребения, по-видимому, был собран не весь, в частности, не обнаружено предметов вооружения. Ввиду отсутствия плана погребения нельзя установить расположение вещей. В гробнице найдены замечательные стеклянные чаши в золотой оправе - две целые, фрагменты от третьей и золотая оправа верхней и нижней части двух сосудов. Чаши двуручные, по форме напоминающие древнегреческий канфар из литого обточенного стекла. У первой чаши бортик, ручки и поддон оправлены тонкими листами золота. Оправа бортика состоит из ленты шириной 2,5 см с треугольными прорезями, обрамленными проволочками в виде восьмерок. Между прорезями расположены попеременно одиннадцать полусферических зерневых репьев и десять овальных гранатов. Нижний край пластины вырезан в виде зубчиков, выше которых идет гладкая золотая проволочка с петельками, к которым подвешены плетеные цепочки с надетыми на нижний конец сердоликовыми бусами и золотыми полыми шариками. Всего цепочек 36. Золотая оправа ручек вверху украшена полусферическими репьями и сканным узором. Золотые сканные шнурки охватывают ручки сосуда у их основания сверху и снизу. Оправа поддона снизу имеет рельефный узор в виде восьмилепестковой розетки. Оправа второй чаши такая же, отличается только некоторыми деталями. Так, к концу золотых цепочек, спускающихся ниже дна сосуда, прикреплены шаровидные сердоликовые бусы, оправленные сверху и снизу золотыми колпачками. Оправа ручек охвачена сканными шнурками. К шнурку под верхними колодочками припаяны петельки, к которым подвешены цепочки с сердоликовыми и золотыми бусинами - по две цепочки у каждой ручки. Золотая оправа поддона украшена рельефной пятилепестковой розеткой.

Бляшка с изображением грифона - украшение конской сбруи. Северский курган. Раскопки В.И.Сизова, 1881. Государственный исторический музей (Москва)

Отдельно найденные золотые оправы сосудов выполнены в той же технике, что и оправы стеклянных чаш. Верхние оправы представляют собой зубчатые обручи, к которым подвешены плетеные цепочки с золотыми 185 полыми шариками на концах и шесть зубчатых золотых пластин, спускающихся вниз. Нижние оправы имеют вид зубчатых ободков.

Здесь же найдена золотая фибула-брошь на бронзовой основе, аналогичная фибулам из вышеописанных сарматских погребений. В центре, в большом овальном гнезде, стеклянная выпуклая вставка зеленовато-синего цвета, а по окружности шесть вставок в золотых зубчатых гнездах. Три из них из зеленоватого стекла имеют форму слезок, три других из граната - овальные. Между вставками растительные узоры из тонких витых проволочек. Центральная вставка окружена полосой растительного узора (трилистника).

Кроме того, в каменной гробнице найдены: золотая гладкая оправа в виде невысокого раструба, по краям обрамлена сканным шнуром; обломок серебряной поясной пряжки; серебряный массивный, круто загнутый рог барана с коротким стержнем для прикрепления; железный ножичек; большая стеклянная глазчатая бусина; горло глиняного кувшина и ручка родосской амфоры; золотая цилиндрическая оправа верхней части ритона с тиснеными изображениями четырех грифонов. Каждый грифон представлен сидящим на задних лапах, передняя лапа поднята, крылья прямые и короткие, клювы толстые, скорее напоминающие морду животного. Изображения грифонов на северской оправе уже далеко отошли от своих греческих прототипов и, как считает доктор исторических наук К.Ф.Смирнов, являются изделиями местными, художественным творчеством синдо-меотских мастеров.

К принадлежностям конской упряжи относятся: железное кольцо, обложенное листовым золотом со слабыми рубчиками, и железные удила с крестовидными псалиями, свободно надетые на стержни или кольца удил.

Найденные в кургане два золотых статера боспорского царя Перисада нумизматы относят ко времени правления последнего Перисада - к концу II в. до н.э. Этим временем должен быть датирован и Северский курган.

В погребальном инвентаре Северского кургана есть много элементов, свойственных сарматской культуре, - полихромия в художественном стиле, круглые фибулы-броши, фалары, стеклянные литые чаши. Вместе с тем обряд погребения в каменной гробнице, отчасти набор погребального инвентаря и ряд предметов, связанных родством с местной синдо-меотской культурой более раннего времени, дает основание относить Северское погребение к меотам, проживавшим на данной территории. Гробница принадлежала представителю знатного рода, вероятно военному вождю какого-то меотского племени.

Другое погребение воина было найдено в кургане эпохи бронзы близ хутора Бойкопонура Тимашевского района. На шее была надета гладкая проволочная золотая гривна, в верхней части груди лежали шесть (по три с каждой стороны) зооморфных бляшек, исполненных в сарматском зверином стиле и служивших украшением одежды, на левом плече находилась золотая застежка в форме восьмерки, на запястье правой руки надет золотой браслет. По всему скелету были разбросаны золотые пронизи, украшавшие одежду или полог. Здесь же находились две золотые пластины с растительным орнаментом - обивка какого-то деревянного предмета. Вдоль костей ног лежали Х-образные золотые пластины. Оружие было железное и состояло из длинного копья с массивным наконечником и втульчатых наконечников стрел. Наиболее интересным являлся железный шлем с козырьком, назатыльником и нащечниками. На последних имелись рельефные изображения головы быка. Козырек украшали две гирлянды и человеческие маски - две в центре и по одной на концах гирлянд. В могилу были положены удила и четыре бронзовые ажурные бляхи от конской сбруи, которые символизировали захоронение коня. Кроме того, в могиле находились: глиняный кувшин, привозная двуручная стеклянная чаша и небольшой бронзовый сосуд.

Строго научное описание не позволяет передать того впечатления, которое возникает ранней весной или поздней осенью, когда лес становится "прозрачным" .

Вантит, История Воронеж, Культура Воронеж, Археология Воронеж, Природа Воронеж, Экология Воронеж, Этнография Воронеж, Древности Воронеж, Книги Воронеж

Древности Воронежа - часть 3

Профессор Василий Алексеевич Городцов – один из крупнейших российских археологов, внёсший выдающийся вклад в развитие отечественной археологии. Под его руководством разработаны основы первобытной археологии, раскопана целая серия разновременных археологических памятников на территории Восточной Европы, им подготовлена замечательная плеяда археологов. Большой вклад внёс В.А.Городцов в музейное дело, да и в целом в культурное строительство страны.

Профессор В.А.Городцов (1860-1945гг.) – один из крупнейших археологов, внесший выдающийся вклад в развитие отечественной археологии.

Не кому-нибудь, а именно В.А.Городцову посчастливилось найти осенью 1897 года поистине мировую находку - глиняный горшок с круговой, сделанной до обжига, надписью из 15 знаков в селе Алекановка Рязанской губернии, а затем, в 1898 году, ещё два обломка с надписями - так называемое алекановское письмо.

В кургане №1 высотой 2,5 метра и окружностью около 120 метров были явственно видны следы работы грабителей, чуть ли не современников захороненных. Тем не менее, были найдены амфора и железный нож со следами костяной рукоятки. В других курганах были обнаружены коллективные погребения, энохоя – чаша, а рядом с ней - железный нож, скифский бронзовый котёл и 24 бронзовых прорезных колокольчика, глиняное пряслице, янтарные бусины, а также 18 треугольных и три фигурных золотых бляшки, изображавшие оленей.

В последнем кургане были найдены скипевшиеся железные стрелы, золотое колечко, железный топор, бронзовые бляшки.

Несложно представить, какие уникальные золотые ценности пропали для науки! Ведь брали самое дорогое - золотые украшения, изготовленные скифскими умельцами, золотарями! В тупых головах преступников стояло только одно: жажда наживы. Как правило, чудные, прекрасные по своей красоте изделия скифских золотарей грабители переплавляли в обыкновенные куски золота, дабы замести следы.

Город пылал, здания взрывались и рушились, тысячи воронежцев пали смертью храбрых. И лишь 25 января 1943 года, в результате кровопролитных боев, город Воронеж, разрушенный более, чем Сталинград, был наконец-то освобожден. Началось восстановление города от разрухи.

П.Д.Либеров (1904-1983гг. ) Известный российский археолог, доктор исторических наук.

П.Д.Либеров видел, что многие могильники были повреждены во время Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, объем работ предстоял немалый.

Параллельно с экспедицией П.Д.Либерова на другом конце города трудились воронежские археологи.

Как видим из вышеперечисленного, Воронеж буквально кишел древностями. П.Д.Либеров, опираясь на археологические памятники раннего железного века, считал, что Воронеж в древности населяли племена будинов. О них мы ещё расскажем.

Ученые и археологи уверяют нас в том, что им известно всё о нашем древнем городе. Но это вовсе не так. Ежегодно открываются новые факты, которые существенно расширяют привычные, устоявшиеся границы современных знаний. Новые изыскания Ю.В.Петренко, автора многочисленных статей и книг, заставляют нас пересмотреть сложившиеся представления об эволюции, датировке появления первого человека, сроках строительства крепостей в нашем крае и о многом другом. Его взгляды коренным образом меняют общепринятое видение на глубокую древность и предлагают решение самых необъяснимых загадок воронежской цивилизации.

Повествование Ю.В.Петренко позволяет читателю увидеть не только интересных героев и захватывающие события, но и неожиданные мысли и выражения, глубокие чувства и неповторимые настроения, свойственные прошлому.

Предлагаемый труд Ю.В.Петренко не ставит своей целью решить даже малую часть проблем, стоящих перед исторической наукой, или ознакомить читателя с новыми археологическими разработками специалистов. Он считает своей задачей лишь продемонстрировать разнообразие взглядов на прошлое нашего края.

Читайте также: